優れたデータ化技術と多数の支援実績から、年末調整のアウトソーシング先に決定。ベンダー、クライアントで協力しノウハウをアップデートすることで、作業工数を大きく削減

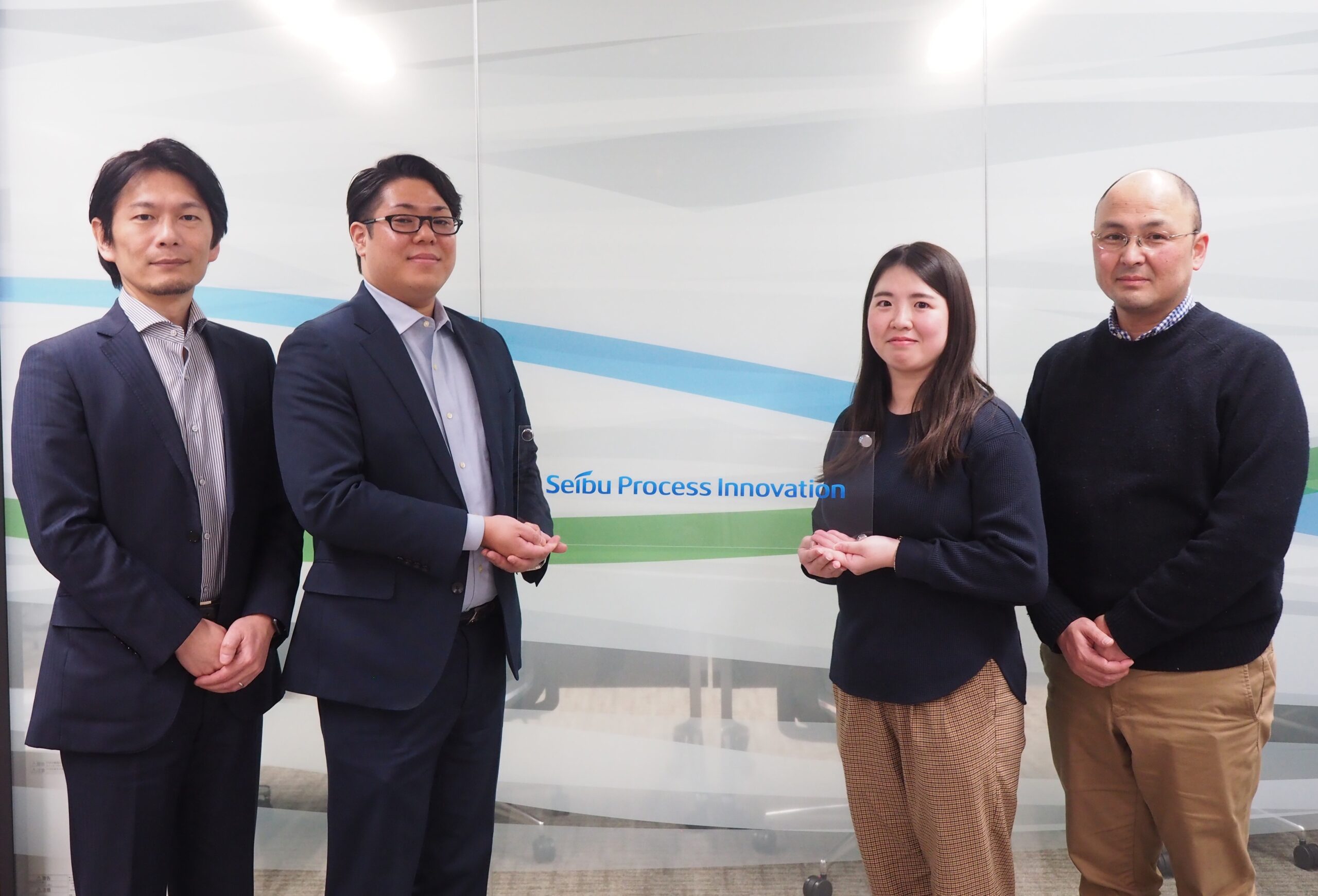

取材対象者

-

日清食品グループ 日清食品ホールディングス株式会社

人事部 副参事

比企 様

-

日清食品グループ 日清食品ホールディングス株式会社

人事部 係長

宇津木 様

-

日清食品グループ 日清食品ホールディングス株式会社

人事部 主任

大串 様

-

日清食品グループ 日清食品ホールディングス株式会社

人事部 主任

栁澤 様

部署、役職は取材当時のものです。

日清食品グループ 日清食品ホールディングス株式会社

BEFORE

- WEBと紙の混在で工数もコストも増加

- 運用ノウハウを蓄積できていない

- コア業務に時間が割けない

AFTER

- 工数もコストも大幅に減少

- 両社で協力してノウハウをアップデートができた

- コア業務に注力できるようになった

工数増大。運用ノウハウを蓄積できずコア業務に時間が割けない

比企様:当初、年末調整は一律紙で行っていました。途中でWEBシステムを導入したのですが、パソコンの支給がない工場の従業員(約2,000人弱)はWEBシステムでの申請が出来ませんでした。一度紙で作成し、工場の事務課の担当者がデータ化して人事部に送るという運用だったので、各所の負担が大きいものでした。

副参事 比企 様

宇津木様:そうですね。各工場の事務課の担当者2名はまるまる2週間、データ化の業務を行う必要があり、そのデータを受け取った本社の担当者も、2名体制で約1か月間の工数がかかっていました。

宇津木様:人事の担当も、4人がかりで10日間ぐらいでした。

比企様:これは、派遣社員の方が対応したあとに計算ミスがないか正社員がダブルチェックをしていたのも大きかったです。

宇津木様:各工場からの発送にも時間を取られていました。督促も必要になりますし、コストもかかります。

比企様:記載内容の不備の確認などにも時間を取られました。「こんなことが書いてありますけど、これは何ですか?」といった問い合わせをすることも多く、年末調整につきっきりになっていました。

宇津木様:ここ数年で従業員数も数百人規模で増えていましたので、「このままじゃ対応しきれなくなるぞ」という危機感もありました。

大串様:その時期は様々なプロジェクトが走っていましたので、年末調整を内製でやっていたら絶対に無理だぞと。付加価値の高い業務にシフトする必要がありました。

主任 大串 様

比企様:もともと年末調整の管理をしていた担当が変わると誰も作業フローが分からなくなるという問題もありましたね。「ノウハウが蓄積できない」というのも課題でした。

実績やデータ化などから選定

比企様:年末調整をアウトソーシングできる会社を探し検討した中の1社にラクラス社がありました。ラクラス社にはもともとマイナンバーの管理をお願いしていました。

比企様:国が方針を打ち出した際に、マイナンバー関連のセミナーを聞いて「これは絶対に自社グループでの管理はできないな」と直感し、問い合わせをさせていただきました。

宇津木様:保険料控除証明書を提出するだけで、ラクラス社にて全てデータ化していただけるところですね。もともとの給与計算システムとの連携実績が他の企業よりもあったところもポイントでした。

係長 宇津木 様

比企様:導入したのは2022年でしたが、当初は問い合わせ窓口の案内が定まらないなど、対応を要することもありました。

宇津木様:当時、ラクラス社からA3用紙2枚ぐらいにビッチリ書いてある課題リストをいただいた時は、大変驚きました。

宇津木様:でも、それがあったからこそ2年目はしっかりとした窓口を作っていただけました。

ノウハウが蓄積できるようになり、より付加価値の高い業務に専念

宇津木様:我々としても、“分からなかったらまず電話相談できる窓口がある“というのが大変助かりました。そこで様々な不安が解消されるようになりました。

大串様:対応も早くなりました。その日のうちに解決することがほとんどだったので、とてもスムーズで。

栁澤様:私は工場の臨時従業員の計算をメインに見ています。ラクラス社の年末調整サービスだとスマホでも年末調整が完結できます。大変便利で、とても助かりました。

宇津木様:その結果、紙での提出が減り、WEBで年末調整をする従業員が増えて工数が大幅に減りました。様々な働き方の社員がおり、年末調整の種類が多いため、大変助かりました。国内の出向者や在宅勤務の社員への対応も可能でした。

大串様:確かに、コロナ禍もあけて出社率も上がっていますが、在宅のまま提出できるというのは社員にとっても非常に良かったと思います。また、社員からの不満の声がほとんど上がらなくなりました。

大串様:私も前職で年末調整の担当をしていたのですが、どれだけ準備をしても社員から「分かりにくい」、「問い合わせの回答が遅い」といった意見をもらうことがありました。ラクラス社の年末調整サービスではそういった不満の声がほとんど上がりませんでした。

栁澤様:私は前職では紙による内製だったので、ラクラス社のサービスと比較すると、「あの時はよくやっていたな」と思います(笑)

主任 栁澤 様

大串様:やはり工数が削減されて付加価値の高い業務に専念できるようになったことや、ノウハウが蓄積できるようになったことが大きいですね。当社の担当が変わることがあっても、ラクラス社で蓄積したナレッジを活用できることはメリットです。

大串様:私たちは、担当になってから日が浅いのですが、それでもすぐに対応できる仕組みが構築されていました。

宇津木様:また、ラクラス社は経験が豊富なので、何か問題が起こる前にあらかじめ「こうしたほうがいいですよ」と言っていただけるのも大変助かっています。対応も毎年アップデートしていただいているので、来年もさらに楽になったらいいなと。

PROFILE

お客様プロフィール

日清食品グループ 日清食品ホールディングス株式会社

【日清食品グループ】

1958年に世界初の即席麺「チキンラーメン」、1971年に世界初のカップ麺「カップヌードル」を世に送り出すなど、新たな食の創造を通じて世界の食文化を革新する即席麺のパイオニア企業。即席麺を中心に、チルド食品、冷凍食品、菓子、飲料など、幅広いカテゴリーでトップブランドを育成している。各国の食文化や味の好みに合わせた製品を世界19カ国、34工場で生産しており、グローバルブランドとしての強化と各地域でのプレゼンス向上を目指す。近年は、最適化栄養食をはじめとする新規事業にも注力し、マーケティングとイノベーションを駆使して多様な食のソリューションを提供している。

【日清食品ホールディングス】

1948年に安藤百福によって設立。1958年に世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」を発売。日清食品、日清食品チルド、日清食品冷凍、明星食品を傘下に持つ食品会社。世界初のインスタントラーメン「チキンラーメン」や、「カップヌードル」「日清焼そばU.F.O.」「日清のどん兵衛」「出前一丁」などの革新的な商品開発で知られており、即席麺市場を牽引するリーディングカンパニー。

COMMENT

担当者コメント

ビジネスサービス統括部

年末調整サービス部

稲葉 裕之

2024年より日清食品ホールディングス様の運用窓口を担当しております。

前任者からの引継ぎと過去のノウハウを参考に、コミュニケーションの回数を増やし、細かくすり合わせすることを意識いたしました。工場勤務者や出向者など様々な働き方への対応が課題でしたが、書類の配布や回収について複数の方法をご提供できたことで、人事様も従業員様もスムーズに運用を進められたと思います。

これまでの蓄積されたノウハウが大いに役立っており、双方にとって大切な資産となっていることを、今回のインタビューを通して改めて実感いたしました。

これからも“ラクになった”とご評価いただけるよう努めてまいります。