連続勤務の上限日数は何日まで?

労働基準法や36協定との関係、悪質な連勤を減らす対策も解説

本記事では、法律で定められた連続勤務の上限日数を確認したうえで、従業員に連続勤務を行わせることのリスクや上限を守るための対策などを解説します。従業員が健康的に働くための「意識改革」や「業務効率化」についても触れていきます。連続勤務の基本ルールを身につけたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

近年のビジネス環境では、社内外で発生するさまざまな要因から、従業員に連続勤務をお願いせざるを得ない状況が生まれやすくなっています。こうしたなかで、企業が適切な勤怠管理を進めていくためには、法律上可能とされる連続勤務の日数を理解したうえで、就労環境や企業風土を改善することが重要です。

そこで本記事では、法律で定められた連続勤務の上限日数を確認したうえで、従業員に連続勤務を行わせることのリスクや上限を守るための対策などを解説します。後半では、従業員が健康的に働ける職場環境づくりのカギとなる「意識改革」や「業務効率化」についても解説していきます。

適切な勤怠管理を目指して“連続勤務の基本ルール”を身につけたい方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

連続勤務の法的上限日数とは

連続勤務の上限日数は、労働時間および休日の取り方に関する「制度」の影響を受けるものです。そのため、自社で働く従業員の上限日数を把握するためには、「労働基準法で定められた原則」を理解したうえで、各労働時間制度が適用された場合の例外ルールを見ていく必要があります。

ここでは、以下の4つの観点から「連続勤務の法的な上限日数」を確認しましょう。

- 労働基準法による原則

- 変形休日制

- 1年単位の変形労働時間制

- 雇用形態

労働基準法における連続勤務の原則

労働基準法が定める連続勤務の上限日数は、第35条の以下の休日規定から導き出すことができます。

|

(休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

<引用>:労働基準法|e-Gov 法令検索

|

上記は、「法定休日を毎週決まった曜日に1日設定しなければならない」ということではありません。たとえば、「第1週は日曜日、第2週は土曜日」に付与する形でも問題ありません。

つまり、第1週と第2週の最初と最後に以下の法定休日を設けた場合、従業員はその間(4/2~13まで)で12日間の連続勤務を行うことになるわけです。

| 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 日付 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 出勤/休日 | 法定 休日 |

出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 |

| 日付 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 出勤/休日 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 出勤 | 法定 休日 |

なお、労働基準法で定められた「週1回の休日付与」は、使用者の義務になります。この義務を守らない場合、労働基準法第119条第1号にもとづき6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。注意しましょう。

<参考>:労働基準法|e-Gov 法令検索

変形休日制における連続勤務の例外

就業規則に“変形休日制”の定めがある場合、法律に基づく理論上は「最大48日まで」の連続勤務が可能です。

変形休日制とは、「4週間に4日以上の法定休日を付与する」仕組みになります。

先ほどのように一般的な法定休日が「1週1休」を原則とするのに対して、変形休日制では「4週4休」になるわけです。労働基準法第35条の2では、変形休日制の考え方を以下のように定めています。

|

(休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

<引用>:労働基準法|e-Gov 法令検索

|

変形休日制のもとで働く場合、たとえば以下のスケジュールのように最初と最後に2日ずつ(1日と2日、27日と28日)の休日を設定することも可能です。その場合、「最大で24日の連続勤務」になるでしょう。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 連続勤務日数 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5+7=12 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12+7=19 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19+5=24 |

また、以下のように「4週間の最初の4日を休日」+「次の4週間の最後の4日を休日」にした場合、理論上は最大で48日間の連続勤務が可能です。

【2月】

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 連続日数 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3+7=10 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10+7=17 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 10+7=17 |

【3月】

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 連続日数 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24+7=31 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 31+7=38 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 38+7=45 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 45+3=48 |

| 29 | 30 | 31 |

ただし、変形休日制を導入・運用するためには、就業規則への記載が必要です。また、変形休日制の記載では、「4週間の起算日」の明記も求められますので注意が必要です。

<参考>:労働時間(厚生労働省 兵庫労働局)

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制とは、繁閑差が大きい事業場や部署において、「繁忙期に長い労働時間、閑散期に短い労働時間」を設定できる制度です。

1年単位の変形労働時間制を導入している場合、当該事業場・部署の連続勤務日数は「6日間まで」になります。

ただし、労使協定の締結により「特定期間(対象期間のうち特に業務が繁忙な時期)」を設定した場合、特定期間に限っては労働基準法の原則と同じ「1週間に1日の休日が確保できる日数」での運用が可能です。

それはつまり、1年単位の変形労働時間制の特定期間においては、労働基準法の原則と同じ「最長12日」の連続労働が可能(繁忙期に限る。)という意味になります。

雇用形態による連続勤務の取り扱い

ここまで紹介した連続勤務の原則は、正社員だけでなく契約社員・パートタイマー・アルバイト、といったすべての雇用形態(管理監督者等の一部例外を除く。)に適用されます。これは、正社員とそれ以外の雇用形態における不合理な待遇差の解消を求める「同一労働同一賃金」とも関係するものです。

勤怠管理の担当者が従業員の勤務シフトなどをつくる場合、雇用形態を理由とする不合理な待遇差を生じさせない配慮が必要です。その点は、よく注意しましょう。

<参考>:不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)について(徳島労働局 雇用環境・均等室 徳島働き方改革推進支援センター)

連続勤務の日数と36協定の関係

連続勤務の日数に大きな影響を与えるものに、36協定があります。ここでは、36協定の概要と連続勤務にもたらす影響、36協定を違反した場合の罰則を確認しましょう。

36協定とは

36協定とは、労働者に対して労働基準法で定める法定労働時間(1日8時間・1週間40時間)を超えた時間外労働(残業)をさせる場合に、締結および所轄労働基準監督署長への届け出が必要となる労使協定のことです。

36協定では、「残業(時間外労働)を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年あたりの時間外労働の上限」などを決める必要があります。

<参考>:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針<PDF>(厚生労働省)

36協定と連続勤務の関係

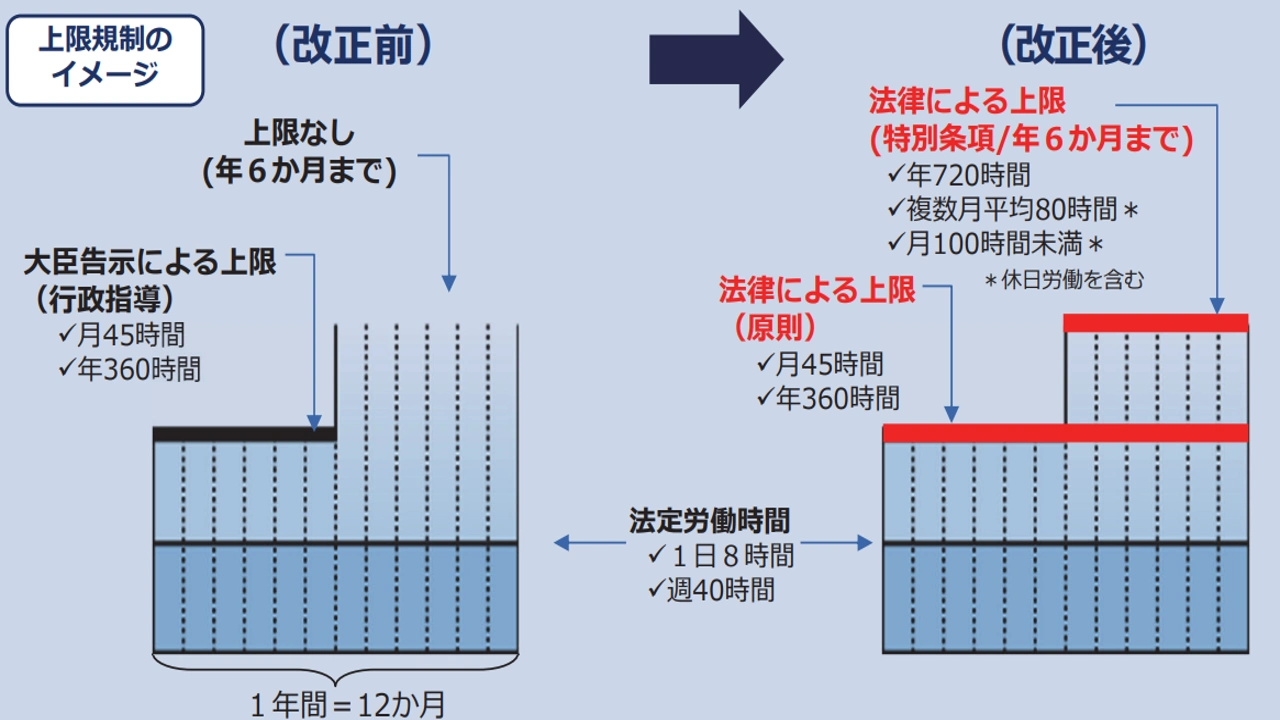

2019年4月施行の制度改正によって、かつては事実上、無制限に行わせることも可能であった連続勤務や時間外労働に、以下のような上限が設けられました。

<引用>:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説<PDF>(厚生労働省)

そのため、たとえばエッセンシャルワーカーのような職種で、コロナ禍のような臨時的な特別の事情があり、労使の合意による特別条項を設ける場合も、以下のルールを必ず守らなければなりません。

|

|

また、厚生労働省では、特別条項の有無に関わらず、時間外労働と休⽇労働の合計は1年を通して常に「⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内」にしなければならないと定めています。

そのため、労使間で36協定を締結する場合においても、「無制限の連続勤務が可能」といったことはなく、法律で定められたさまざまなルールの範囲内で勤務シフトや法定休日を設定する必要があるでしょう。

休日労働および時間外労働の上限規制については、厚生労働省の以下の資料で詳しく解説しています。ぜひチェックしてください。

<参考>:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説<PDF>(厚生労働省)

36協定の違反と影響

36協定で定めた内容以上の時間外労働や連続勤務をさせた場合、労働基準法第32条の違反で6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。それだけでなく、労働者の代表と締結したルール(36協定)を破るわけですから、従業員との信頼関係も壊れてしまうでしょう。

近年のビジネス環境では、コロナショックや大規模な自然災害といった想定外の出来事が急増している背景から、会社から従業員に対して、予定外の残業や休日出勤などを求めざるを得ない状況が生じやすくなっています。

しかし、だからといって36協定を平気で破り従業員に連続勤務などを求めすぎると、信頼関係の低下を含めたさまざまな問題が起こりやすくなるでしょう。

連続勤務のリスクと影響

従業員の連続勤務が長く続いた場合、会社にとってさまざまなリスクが生じやすくなります。ここでは、従業員の負担になるほどの連続勤務を求め続けた場合に想定されるリスクを6つほど挙げ、詳しく見ていきましょう。

リスク(1)従業員の健康が損なわれる

連続勤務によって最も起こりやすいのが、従業員の健康が害されるリスクです。

連続勤務になると、十分な休息も取りづらく疲労回復も難しくなります。また、休日と休日の間隔が長いなかで風邪などをひいてしまうと、体調が回復しない不健康な状態で業務に従事しなければならないかもしれません。

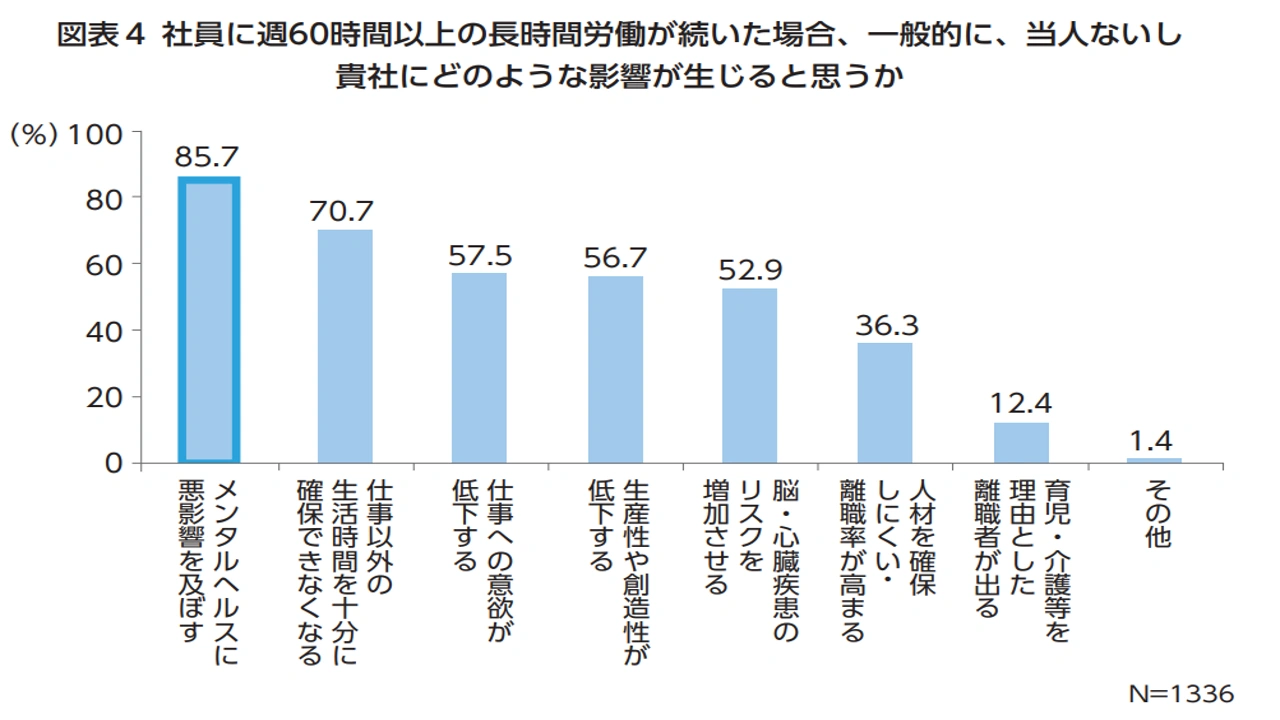

なお、厚生労働省では、働き方や休み方の改善を促す資料のなかで、「社員に週60時間以上の長時間労働が続いた場合、一般的に、当人ないし貴社にどのような影響が生じると思うか」という質問をしました。

すると、この質問に対して調査対象企業の85.7%が「メンタルヘルスに悪影響を及ぼす」と回答していることがわかっています。

<引用>:働き方・休み方改善指標~効率的に働いてしっかり休むために~<PDF>(厚生労働省)

連続勤務や長時間労働によって、従業員の疲労を回復させる時間が減ってしまうと、各メンバーの心身に悪影響を及ぼす可能性が高いと考えてよいでしょう。

リスク(2)生産性の低下

連続勤務による負担が大きい場合、従業員の疲労蓄積や体調不良の影響からパフォーマンスが低下し、個人と組織の生産性が両方下がってしまう可能性もあります。

また、従業員の疲労や体調不良は、仕事の質を低下させる要因になります。疲れが溜まるなかで「ミスが増える」「集中力が下がる」といった状況が多発すると、会社の信用低下につながる大きなトラブルも起こりやすくなるかもしれません。

リスク(3)モチベーションの低下

連続勤務は、従業員が仕事や上司・メンバーと距離を置き、振り返りやリフレッシュをする時間を奪ってしまう可能性があります。そこで生じやすくなるのが、モチベーションの低下です。

たとえば、仕事をするなかでミスをしたり上司に怒られたりと嫌なことがあっても、翌日が休みであれば、その時間を使って出来事の振り返り(リフレクション)や気分転換をすることも可能です。

一方で連続勤務の場合、仕事や会社のメンバーとの物理的距離が近い状態が続くため、自分ひとりで行うセルフモニタリングやリフレクションといったモチベーション向上への取り組みを実践しづらくなります。

そのため、連続勤務によってモチベーションが下がるとパフォーマンスや仕事の質も低下する悪循環に陥りやすくなるでしょう。

リスク(4)離職者の増加

従業員から見て連続勤務が理不尽なものであり、その影響から著しい体調不良やモチベーション低下、ワーク・ライフ・バランスの乱れなどが生じた場合、それらを改善するために離職を考える人が増える場合もあるでしょう。

特に近年は、転職が一般化し若手の早期離職も多い時代です。そういったなかで、従業員に「理不尽さ」や「著しいストレス」などを感じさせる連続勤務は、自社の離職率を高める要因になりうるでしょう。

リスク(5)安全配慮義務違反

安全配慮義務とは、労働契約法第5条で定められた「会社が従業員の健康と安全に配慮する義務」のことです。

たとえば、連続勤務の影響から従業員が健康を害したり、労働災害の被害に遭ったりした場合、安全配慮義務の違反に該当することで、会社側に損害賠償の支払いが命じられる可能性があります。

<参考>:労働契約法のあらまし(厚生労働省)

リスク(6)ステークホルダーからの信用低下

ここまでの5つのリスクの結果として懸念されるのが、以下のようなステークホルダーからの信用低下です。

|

従業員 / 顧客 / 地域住民 / 取引先 / 株主 / 金融機関 / 求職者 / 潜在応募者 など

|

近年は、会社の悪評を誰もが簡単にSNS投稿できてしまう時代です。インターネット上では、元従業員向けの口コミサイトも数多く存在しています。

たとえば「理不尽な連続勤務が常態化しており、それによる休職者や離職者が急増している」といった投稿内容が炎上した場合、法律的にはまったく問題がない連続勤務だったとしても、会社の信用低下は免れないでしょう。

また、その影響が大きい場合には、資金調達や採用活動への支障、顧客離れなども招いてしまうかもしれません。

連続勤務の上限を守るための対策

企業が従業員への安全配慮義務を守りながら事業を続けるためには、連続勤務の法定上限を遵守することが重要です。また、働く人のモチベーションやパフォーマンス低下を防ぐうえでは、法定上限ぎりぎりまでの連続勤務をさせるのではなく、負担を最小限にする配慮も必要でしょう。

では、連続勤務の上限および安全配慮義務を守るために、企業側ではどのような対策を講じればよいのでしょうか。ここでは、多くの企業で導入されている5つの対策を紹介しましょう。

対策(1)経営層からメッセージを発信してもらう

“連続勤務の上限を守らない”などの問題が当たり前に生じている場合、現場の管理職は古くから続いてきた悪しき慣習や違法行為に対して疑問を抱かず「思考停止」でそれらを実践し続けてしまう可能性があります。

そういったなかで勤怠のさまざまな問題を解消するためには、まずは経営層から“変革の決意表明”ともとれるメッセージを発信してもらうことが大切です。具体的には、以下のような内容になるでしょう。

|

最近社内では、連続勤務の上限が守られないことが当たり前になり、若手を中心とする多くのメンバーに負担が生じています。また、鬱病による休職・離職をする従業員も増えており、社内に悪循環が生じている状況です。

自社ではこうした現状を打破するために、これから連続勤務を中心とする勤怠面の問題を改善する施策を打ち出していきます。施策の浸透までには少し負担が増えることもあると思いますが、現場の管理職およびメンバーの皆さんはぜひ協力してください。

|

経営層がこうしたメッセージを発信すると、現場では「これからは会社の方針として連続勤務の上限遵守が必要なのか」と理解が進みます。

また、後述するさまざまな施策を人事部門が実施するうえでも、「社長が朝礼で言っていた件ですが……」のような形で現場の管理職およびメンバーにも協力を仰ぎやすくなるでしょう。

対策(2)管理職とメンバーに教育を行う

経営者からの決意表明メッセージが発信されたら、次は、現場の管理職とメンバーに対してそれぞれ教育を行い、以下のことを理解してもらいます。

|

|

教育の目的は、「危機感を抱いてもらうこと」と「自分ごととして捉えてもらうこと」の2つです。

まず、連続勤務の上限を守らない状態は完全に法令違反であることを理解してもらいます。また、これまで当たり前に行われていた連続勤務や休日出勤などの強要がパワーハラスメントにあたることを説明すると、従業員の意識も変わりやすくなるでしょう。

人事部門が実施する対策に協力してもらい効果を最大化するためには、各従業員にそれらの施策を“自分ごと”にしてもらうことも大切です。

“自分ごと化”を促すためには、施策の導入によってたとえば「若手の離職が減る」や「人材の定着で育成コストが減る」といった“現場にとってのベネフィット”を多く伝えていくとよいでしょう。

対策(3)人員配置の見直しと最適化

連続勤務の上限が守られていない場合、最初に疑うべきところは「いまの人員配置は適切なものなのか?」という点です。人員配置の見直しなどの施策は、経営者メッセージの発信や従業員教育などの意識変革と並行で進めていきます。

また、人員配置の見直しポイントは、業種や企業ごとに異なります。一般的に行われる作業としては、以下のようなものがあるでしょう。

|

|

それなりに大きな組織で連続勤務の上限を超える働き方が常態化している場合、管理職などからヒアリングした課題や勤怠データを見ながら、優先順位をつけて対応していく必要があります。

また、たとえばソフトウェア開発などの部門で高度なスキルを持つ人材がそもそも少ない場合には、社内での配置調整だけでは足りず、人材の採用戦略から見直す必要が出てくるかもしれません。

人員配置の最適化は、このように一朝一夕で完了しないケースも多くあります。しかしそれでも、ほかの施策と平行して進めながら中長期的な視点を持って少しずつ改善を図っていくことが重要になるでしょう。

対策(4)各部門の業務効率化

連続勤務の上限超過を防ぐためには、各部門の業務を効率化してスケジュールどおりにプロジェクトを進められるようにすることも必要です。

しかし、各現場では連続勤務のルールを守れないほど忙しい状態が続いており、自ら主体的に効率化を図る余裕がない可能性もあります。こうしたなかで業務効率化を進めるためには、人事部門がリーダーシップをとって以下のような施策のサポートをしていく必要があるでしょう。

|

|

また、現場において大規模な業務効率化をはじめて行う場合には、洗い出された課題に対する“簡単な改善案”を人事部門側から提供してもよいかもしれません。その際の参考になるのが、以下の「改善の8原則」です。

|

【廃止】 【削減】 【容易化】 【標準化】 【計画化】 【同期化】 【分担検討】 【IT化】

<参考>:改善の8原則で「働き方」を見直そう!<PDF>(東京医科大学ダイバーシティ推進センター)

|

たとえば、複数のベテラン社員が独自の方法で仕事を進めていて、その現場に新入社員が入る度に困難が生じている場合、標準化の一環として「業務マニュアル作成」を提案するのも一つの方法です。

また、部門の予算に余裕がある場合、ITツールの導入や一部業務を切り出したうえでのアウトソーシング化なども提案できるでしょう。

対策(5)勤怠管理システムの活用

先ほどの「改善の8原則」で紹介した“IT化”は、勤怠管理を行う人事部門でも導入できるものです。

連続勤務における上限超過の問題を解決するうえでは、多くの勤怠管理システムに搭載された「アラート機能」がとても役立ちます。アラート機能とは、連続勤務の日数・残業時間・遅刻回数などが一定の数値を超過したときに、通知をしてくれる便利な機能です。

たとえば、特定部門で連続勤務の上限超過や休日出勤のアラートが頻発している場合、人事部門側では「現場に多くの負担がかかっている」と捉えて、管理職およびメンバーへの声掛けなどのアクションを起こしやすくなるでしょう。

なお、具体的な機能は、勤怠管理システムごとに異なります。勤怠管理のIT化を進める際には、必要な機能や解決したい課題を洗い出したうえで、自社のニーズに合うものを選ぶようにしてください。

【従業員向け】違法な出勤指示への対処法

連続勤務の上限超過が常態化している組織では、上司による違法な出勤指示が行われている可能性もあります。

たとえば上司から、「いま繁忙期だから来週月曜から15連勤でお願いね!」と違法な出勤指示を受けた場合、部下としては率直な「NO」という想いを突きつけられないこともあるはずです。

では、違法と思われる出勤指示を受けた場合、部下はどのように対処すればよいのでしょうか。ここでは、その方法を3つ紹介しましょう。

対処法(1)社内の相談窓口を利用する

社内にハラスメント関連の相談窓口がある場合、そこで相談してみるのも一つでの手段す。2019年に改正された労働施策総合推進法では、職場のパワーハラスメントについて以下の2つを事業主に義務付けています。

|

|

具体的な条文は以下のとおりです。

|

<労働施策総合推進法(抄)> (雇用管理上の措置等) 第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

<引用>:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(厚生労働省)

|

パワーハラスメントは、職場において行われた言動が以下の3つの全要素を満たしたときに「該当する」と判断されます。

|

(1)優越的な関係を背景とした言動であって、 (2)業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 (3)労働者の就業環境が害されるもの

<引用>:職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!(厚生労働省)

|

たとえば、威圧的な上司から違法性の高い勤務指示を受け、それを断りづらい状況にある場合、社内のハラスメント相談窓口に相談することが第一歩になるでしょう。

対処法(2)労働相談窓口を利用する

社内に相談窓口が存在しなかったり、あるとしても相談しづらかったりする場合、会社の外にある専門機関の窓口を利用しましょう。その1つに「労働相談窓口」があります。

労働相談窓口と呼ばれるものには、さまざまな種類があります。そのなかで初心者でも利用しやすいのは、以下の2種類でしょう。

|

|

なかには、電話のほかに対面やメールでの相談にも対応している自治体もあります。厚生労働省が運営する労働相談(総合労働相談コーナー)は、各都道府県の労働局および労働基準監督署内などの全国379ヵ所に設置されています。

各都道府県における労働相談コーナーの所在地については、厚生労働省のページから調べてみてください。

対処法(3)労働基準監督署へ相談する

全国の労働基準監督署にも、相談窓口が開設されています。先述の総合労働相談コーナーと労働基準監督署は、どちらも厚生労働省の管轄です。これらの窓口のサイトを見ると、それぞれの受付内容に以下の違いがあることが見えてきます。

|

【労働基準監督署】 【総合労働相談コーナー】

|

たとえば、法定上限である12日を超えた連続勤務を強いられた場合、それは明らかな法令違反です。労働基準監督署に直接相談してもよいでしょう。

一方で、「非常識で理不尽な連勤指示を受けて断れずにいる。その指示が違法かどうかはまだわからない」という段階の場合、総合労働相談コーナーのほうが相談しやすいかもしれません。

労働基準監督署に相談するときには、厚生労働省の一覧ページから最寄りの機関を見つけてみてください。

<参考>:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧(厚生労働省)

連続勤務に関するよくある質問

最後に、連続勤務に関するよくある質問とその回答を紹介しておきましょう。

Q.連続勤務と休日の定義を教えてください。

連続勤務とは、労働者が休日を挟むことなく2日以上連続で勤務する状態です。一般には「連勤」と呼ばれたりします。

労働基準法における休日の定義は、労働契約上、労働の義務がない法定休日のことです。また、会社が任意で定めた休日のことを、法定外休日と呼びます。

Q.連続勤務の上限を超えた場合の対処法

勤怠管理の担当者が連続勤務の上限超過に気づいた場合、その旨を現場の管理職に伝えて「従業員をただちに休ませる」とか「勤務スケジュールやシフトを修正する」といった対応を速やかにしてもらう必要があります。

そこで繁忙期などを理由に迅速な対応が行われない場合は、法令違反です。連続勤務の上限超過が、労働基準法第121条の両罰規定により法人とその行為者(代表者や担当者)が併せて処罰される可能性があることを伝えましょう。

<参考>:労働基準法|e-Gov 法令検索

人事労務のアウトソーシングならラクラスへ

本記事では、法律で定められた連続勤務の上限日数を確認したうえで、従業員に連続勤務を行わせることのリスクや上限を守るための対策などを解説してきました。連続勤務の上限日数だけでなく適切な勤怠管理には多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。

もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。

この記事の監修者:監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

社労士試験合格後、社労士事務所勤務を経て、ソフトバンクグループのシェアードサービス企業で給与計算業務に携わるとともに人事システムの保守・運用を担う。

その後、人事業務のアウトソーシングサービスを提供する企業の立上げに参画。主に業務構築、システム運用に従事。その他、人事領域以外のアウトソーシング企業等での勤務も経験し2019年に独立。

現在、人事・給与計算システムの導入支援を中心に社労士として顧問企業の労務面のサポートも行う。