男性の育休取得が義務化?産後パパ育休制度の概要や育休取得率を上げるコツなども詳しく解説

本記事では、男性育休(パパ育休)制度の概要や取得推進が義務化された背景、企業と労働者における男性育休推進のメリットなどを紹介していきます。後半では、企業における男性の育休取得率を上げるために必要な取り組みのポイントも解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

近年、労働人口が不足してきています。少子高齢化や核家族化などが進む昨今、『誰もが働きやすい環境をつくる』ことが急務となっているわけですが、こうしたなかで国が特に力を入れ始めたのが、男性労働者の育休推進です。

男性育休の推進は、企業と労働者の両方に多くのメリットをもたらします。そこで本記事では、男性育休制度の概要や取得推進が義務化された背景や、企業と労働者における男性育休推進のメリットなどを紹介していきます。

記事の後半では、企業における男性の育休取得率を上げるために必要な取り組みのポイントも解説していきますので、ぜひ最後までお読みください。

男性の育休が義務化された?制度の概要とは

男性の育休とは、「産後パパ育休」「出生時育児休業」などと呼ばれる制度の総称です。男性育休は、旧制度の「パパ休暇」に代わる制度として、2022年10月からスタートしました。

男性育休の特徴は、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けた休業を取得できる点です。産後すぐに利用できる特徴から、一般では「男性版産休」と呼ばれたりもしています。

ただし、男性の育休取得は、2024年12月時点で企業に「義務付けられたもの」ではありません。その代わりに国(厚生労働省)では、以下のように段階的な制度改正を行い、男性育休ならびに育児休業の取得「推進」につながる取り組みを各企業に義務付けるようになりました。

| 施行年月日 | 概要 |

| 令和4(2022)年4月1日 | 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化 |

| 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 | |

| 令和4(2022)年10月1日 | 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設 |

| 育児休業が分割取得可能に | |

| 令和5(2023年)年4月1日 | 育児休業取得状況の公表の義務化 |

| 令和7(2025年)年4月1日 | 男性育休取得率の目標設定と公表の義務付け(要件に該当する企業) |

<参考>:育児休業制度 特設サイト令和3(2021)年 法改正ポイント(厚生労働省)

<参考>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行<PDFファイル>(厚生労働省)

男性育休の取得推進が義務化された背景とは

男性育休(産後パパ育休)の取得推進が義務化された背景には、日本の労働環境において以下のような課題を解消する必要がある点が挙げられます。

|

<出典>:男性の育児休業取得促進等について<PDFファイル>(厚生労働省)

|

このような課題を解消して、女性の離職防止や就労促進、男女労働者のワーク・ライフ・バランスの充実などを向上させなければなりません。ただ、そうなると、働く男性の多くが子育てや育休取得に消極的なのかという印象を受けるかもしれません。しかし実際は、子育て参加や育休取得を望む男性は意外に多い実情があります。

たとえば、平成30年に三菱UFJリサーチ&コンサルティングが実施した「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」によると、正社員男性のなかで、育児休業制度の利用を希望していたものの実際には利用しなかった人が37.5%もいることがわかっています。

<出典>:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」(平成30年度)<PDFファイル>(厚生労働省)

また、株式会社日本能率協会総合研究所の調査「令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」では、以下のような会社側や従事している業務の問題から、育休制度を利用できない男性正社員が多い実情がわかっているのです。

|

◆育児休業制度を利用しなかった理由 ベスト5 (※厚生労働省の「仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」をもとにラクラスが独自に集計)

【1位】収入を減らしたくなかったから(41.4%) 【2位】職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから(27.3%) 【3位】自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから(21.7%) 【4位】会社で育児休業制度が整備されていなかったから(21.3%) 【5位】残業が多い等、業務が繁忙であったから(20.8%)

<出典>:厚生労働省委託事業 「令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」<PDFファイル>(株式会社日本能率協会総合研究所)

|

令和4年に施行された育児・介護休業法には、育児休業が取得しやすい環境整備を企業に義務付けることで、男性社員を中心とする育児休業の取得率を上げる目的があります。

男性育休制度と育児休業制度との違い

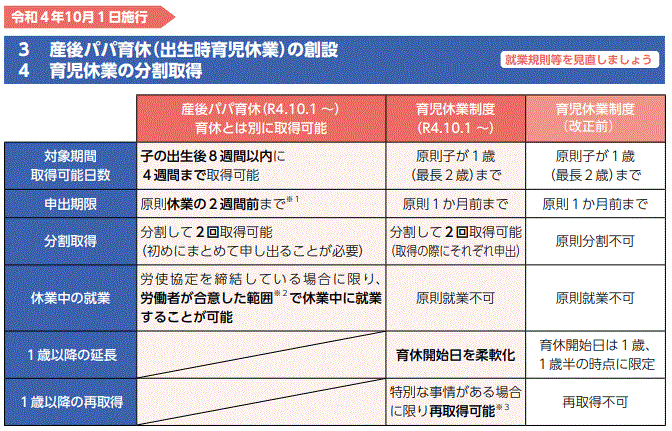

男性の育休制度(産後パパ育休)の特徴は、いわゆる普通の育児休業制度と比べることでより理解しやすくなります。ここでは、5つの項目に関して比較をしていきましょう。

(1)対象期間/取得可能日数

男性育休(産後パパ育休)は、子の出生後8週間以内に、4週間を上限に2回に分けて取得できる制度です。

これに対して育児休業制度では、原則は子が1歳(最長2歳)までの間に分割で2回の取得が可能となります。産後パパ育休と育児休業制度は、別に取得することが可能です。

(2)申出期限

男性育休の申出期限は、原則は「休業の2週間前まで」です。一方で育児休業制度は「1か月前までの申出」が原則となります。

ただし、労使協定のなかで、育児・介護休業法の改正で義務付けられている内容を上回る取り組みの実施(雇用環境の整備など)が定められている場合、男性育休の申し出期限を「1か月」にすることも可能です。

(3)分割取得の申出

男性育休と育児休業では、分割取得の時期や期間の申出ポイントも異なります。

男性育休の場合、2回の休みを「はじめにまとめて申し出る」必要があります。一方で、育児休業制度では、2回の休みを取得する際に「それぞれ申し出る」運用が必要です。

(4)休業中の就業

男性育休では、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲内で休業中に働くことが可能です。一方で育児休業制度では、原則として就業することはできません。

男性育休制度では、休業を取得した本人の就業可能日などに以下の上限を設けています。

<引用>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行<PDFファイル>(厚生労働省)

|

(5)延長/再取得など

男性育休そのものには、延長・再取得を可能とするルールはありません。ただし、育児休業制度と組み合わせることで、原則1歳(最長2歳)までに分割して合計4回の休業取得が可能です。

また、育児休業制度では、1歳以降の延長をする際に育休開始日を柔軟化する配慮や、特別な事情がある場合に限り、1歳以降の再取得を可能としています。

ここまで紹介した内容をまとめると、厚生労働省が公開している以下の表の通りになります。

<引用>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行(厚生労働省)

男性育休と育児休業は、あわせて利用することで男性社員ならびにその家族に多くのメリットをもたらすものです。人事部門では、両制度を理解したうえでどちらも利用しやすい環境や制度を整備することが必要でしょう。

制度の詳細や注意点については、厚生労働省が公開している資料やページをチェックしてください。

<参考>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行<PDFファイル>(厚生労働省)

<参考>:育児休業制度 特設サイト(厚生労働省)

男性育休と『パパ・ママ育休プラス』

『パパ・ママ育休プラス』も、男性育休との関連性が高い制度です。

パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得するケースにおいて以下3要件を満たした場合に、育休対象となる子の年齢が1歳2か月になるまで両親の育児休業を延長できる制度になります。

|

(1)子が1歳に達するまでに配偶者が育児休業を取得していること (2)本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること (3)本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

|

つまり、原則として子が1歳になるまでの休業可能期間に対して、パパもしくはママの2か月分がプラスされるということです。

この制度をうまく活用すると、1歳2か月までの子育て期間に生じる以下のようなニーズを叶えることで、子育て夫婦の悩みの解消しやすくなるかもしれません。

|

|

パパ・ママ育休プラスによる取得パターンは非常に多彩です。厚生労働省では、いくつかのパターンを資料で公開しています。自社の社員にパパ・ママ育休プラスの案内や提案をする際には、ぜひこれらの資料を活用してください。

<参考>:支給対象期間について(パパ・ママ育休プラス制度と延長制度の事例集)<PDFファイル>(厚生労働省)

<参考>:両親で育児休業を取得しましょう!<PDFファイル>(厚生労働省)

男性育休期間の給与支払いと給付金

男性育休の取得期間中は、会社側に給与を支払う義務はありません。ただし国では、育休期間中の生活を支える目的で、出生時育児休業給付金という制度を設けています。

出生時育児休業給付金の主な支給要件は、以下の4つです。

|

(1)子の養育をするための産後パパ育休を取得した雇用保険の被保険者であること (2)休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は就業した時間数が80時間以上の)完全月が12か月以上あること (3)休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が 80時間)以下であること (4)子の出生日から8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと

<出典>:出生時育児休業給付金 (1)支給要件<PDFファイル>(厚生労働省)

|

出生時育児休業給付金では、育児休業給付金と同様に以下の計算式で算出される金額が支給されます。

|

【出生時育児休業給付金の支給額】= 休業開始時賃金日額×休業期間の日数(上限は28日)×67%

|

産後パパ育休の取得期間中は、一定の要件を満たせば、以下の社会保険料は免除されます。また、出生時育児休業給付金は、所得税・住民税の課税対象外です。

|

|

この制度にもいくつかの注意点があります。詳細は厚生労働省の資料をチェックしてください。

<参考>:育児休業、 出生時育児休業(産後パパ育休)には、給付の支給や社会保険料免除 があります(厚生労働省)

男性育休の給付金における注意点

近年では、従業員の多様な働き方やワーク・ライフ・バランスの充実を後押しするために、独自の育児休業制度を設ける企業が多くなっています。

たとえば、産後パパ育休の要件は「子の出生後8週間以内に、4週間を上限に2回まで分割可能」です。仮にこれをある企業が「4週間を上限に3回まで分割可能」とした場合、その内容が“企業の独自ルール”ということになるでしょう。

ここでの注意点は、出生時育児休業給付金の支給要件は、あくまでも国が決めた制度の範囲に限定される点です。たとえば自社の独自ルールで「4週間を上限に3回まで分割可能」としても、国からの給付金が受給できるのは「2回まで」になります。

従業員のために男性育休の要件を緩和し、多くの人が取得できるようにすることは大切です。しかし、一部期間が給付金の対象外になる場合、その旨を従業員に周知しておく必要があるでしょう。

出生時育児休業給付金の細かな支給要件や、給付対象とならないケースなどは、厚生労働省の資料で紹介されています。制度利用のサポートなどをする際には、必ず目を通すようにしてください。

<参考>:1出生時育児休業給付金 (1)支給要件<PDFファイル>(厚生労働省)

<参考>:Q&A~育児休業給付~(厚生労働省)

男性育休の推進義務化が従業員にもたらすメリット

企業に対して、男性育休の取得推進につながるさまざまな施策の導入・実施が義務付けられると、従業員側にメリットが生まれやすくなります。ここでは、そのメリットを5つ挙げて解説していきましょう。

メリット(1)男性育休を取得しやすくなる

先ほどデータで示したとおり、従来の企業には、「取得しづらい雰囲気」や「上司や職場の理解がない」などの理由から、出産・育児を目的とする休暇や休業が取りづらい状況が多くありました。

しかしそこで、国が男性育休の取得推進を企業側に義務付けると、会社では、多くの男性社員が配偶者の出産・育児を目的に仕事を休みやすい環境が整備されていきます。

また、たとえば育児休業および男性育休における取得状況の公表などが義務付けられた場合、会社のイメージアップを目的とする育休支援や環境整備もさらに進んでいくことでしょう。

<参考>:男性の育児休業取得促進等に関する参考資料集(厚生労働省)

<参考>:2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます(厚生労働省)

メリット(2)女性の産休・育休も取得しやすくなる

男性育休の推進は、同じ企業で働く女性従業員の産休・育休取得やキャリアとも大きな関係があります。

たとえば、男性育休がとりづらい企業の場合、妊娠をした女性従業員は、男性を含めたほかの社員に遠慮をする形で産休・育休を取得することになるかもしれません。また、産休・育休への理解があまりない企業では、こうした休みで仕事から一時的に離れることに対して「自分のキャリアに支障が出るのではないか?」などの不安が生じやすくなります。

その点について、企業が男性育休の取得を推進すると、男女関係なく出産育児で仕事を休むことに遠慮をしなくていい風土が生まれます。その結果、女性にとっての出産育児がキャリアアップの足かせになる状況も緩和しやすくなるでしょう。

メリット(3)妻の産後サポートを行える

企業の男性育休の取得推進が進むと、産後の妻に寄り添える男性社員が増えるようになります。

近年の日本では核家族化が進んでいます。また、社会の高齢化が進んだことで、夫婦の子育て時期に両親や義父母の介護なども発生しやすくなりました。仮に両親や義父母が元気だとしても、離れた地域に住んでいれば、子育てサポートをお願いできないこともあるかもしれません。

こうしたなかで男性が育休を取得しやすい環境の整備は、従業員が良い状態でいられる、いわゆる『Well-being』を実現するうえでも重要なものとなります。

<参考>:人口動態・家族のあり方等社会構造の変化について<PDFファイル>(総務省)

メリット(4)給付金や社会保険免除制度を利用できる

産後パパ育休の制度を利用すれば、休業期間中における金銭面の不安も解消しやすくなります。

前述したとおり、男性従業員が産後パパ育休を取得した場合、要件を満たせば出生時育児休業給付金の受給が可能です。産後パパ育休中は、一定の要件を満たせば、社会保険料も免除となります。

出生時育児休業給付金の給付率は最大で休業開始時の賃金の67%となりますが、育休期間に社会保険料が控除されないことを考えると、この割合以上の効果が期待できるでしょう。

<参考>:育児休業、 出生時育児休業(産後パパ育休)には、給付の支給や社会保険料免除 があります<PDFファイル>(厚生労働省)

メリット(5)休業中もときどき就業できる

産後パパ育休の場合、労使協定が締結されていれば、労働者が合意した範囲内で休業中の就業が可能となります。これは、以下のような事情を抱えた男性従業員にとって大きなメリットになるでしょう。

|

|

男性育休の取得を推進するなかでは「この仕事はAさんしかできない」などの属人化は、なるべく解消すべきものです。

ただし、たとえばベテラン社員が仕事を引き継いだ相手が新人や若手である場合に、「現場が心配で育児に専念できない」などの状況になることを考えると、ときどき就業できることは、休業する本人と現場の両方に大きなメリットをもたらす可能性が高いでしょう。

<参考>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行<PDFファイル>(厚生労働省)

男性育休の推進義務化が企業にもたらすメリット

自社の男性従業員が育休取得しやすい環境を整備すると、企業にもメリットが生まれます。ここでは3つを挙げて解説しましょう。

メリット(1)従業員エンゲージメントが向上する

従業員エンゲージメントとは、従業員が会社の方向性・目標・価値観などに共感し、「この会社にもっと貢献したい」と思えている状態です。

仮に企業が「自社では男性育休を推進する。その理由は……」という方向性や価値観を示し、それによって男性従業員にワーク・ライフ・バランスやWell-being実現などの好循環が起これば、そこから会社への愛着や信頼などが生まれやすくなるでしょう。

従業員のエンゲージメントの高さは、近年の“VUCA”と言われる「逆境が生じやすい時代」に企業活動を進めるうえで、非常に大切なものとなります。

仮に現時点で、従業員エンゲージメントがあまり高くない状況の場合、男性育休の取得推進をきっかけに自社の「出産育児を目的とする休みやすさ」や「ワーク・ライフ・バランスの実現のしやすさ」などを見直してみてもよいかもしれません。

【関連記事】従業員満足度(ES)と従業員エンゲージメントの違いとは?高めるメリットや方法も解説

メリット(2)自社の企業イメージを高められる

2025年4月から、従業員が300人超1,000人以下の企業に「男性育休の取得率等」の公表が義務付けられることになりました。さまざまな取り組みによって多くの男性従業員が育休取得をしている場合、以下のような社会的アピールも可能となるでしょう。

|

|

従業員における産休・育休の取りやすさは、採用活動でも大きなアピール材料になるはずです。

労働人口が不足する時代に、自社に合う優秀な人材を獲得するうえでは、男性育休の取得推進などを通じて、社内外から「働きやすい職場である」と認めてもらうことも重要になります。

<参考>:2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます<PDFファイル>(厚生労働省)

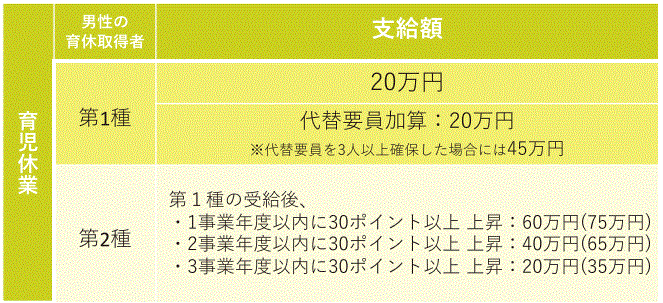

メリット(3)助成金を受給できることもある

男性育休の取得を推進した企業には、助成金も用意されています。

子育てパパ支援助成金(出生時両立支援コース)は、男性従業員が育休取得しやすい雇用環境や業務体制の整備をしたうえで、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得した男性従業員が出た場合に、国から支給されるものです。

ただし、支給対象は中小企業のみとなります。

支給額は以下のとおりです。括弧内の数字は、生産性要件を満たした場合の金額になります。

第1種と第2種には以下の違いがあります。第2種は、第1種にプラスする形で申請・受給できるものです。

|

【第1種】男性労働者の育児休業取得 【第2種】男性の育児休業取得率の上昇

|

子育てパパ支援助成金の申請をするためには、多くの要件クリアと複数書類の提出が求められます。具体的には、第1種だけでも15種類の書類が必要です。

しかしそれでも、多くのコストをかけて実施した取り組みについて助成金が出ることは、企業にとって大きなメリットになるでしょう。子育てパパ支援助成金の詳細については、以下の資料をチェックしてください。

<参考>:出生時両立支援コース<PDFファイル>(子育てパパ支援助成金)

男性育休の取得を促進するための4つのポイント

男性従業員に育休取得を促すためには、いくつかのポイントを押さえながら環境・体制づくりを進めていく必要があります。ここでは4つを挙げて解説していきます。

ポイント(1)経営層が明確なメッセージを発信する

男性育休などの制度を社内に浸透させ、誰もが取得しやすい環境にするためには、社長などの経営層が最初に以下のような明確なメッセージを発信する必要があります。

|

|

経営層からの明確な方向性や価値観は、これから現場での指導やチームビルディングなどを進めるうえでの指針にもなり得ます。また、経営層によるメッセージが出されていれば、育休取得に関心がある従業員も上司への相談や問い合わせなどがしやすくなるでしょう。

ポイント(2)男性育休制度を周知する

多くの男性従業員に育休取得してもらうためには、制度の内容や申請方法をわかりやすく伝える必要があります。

なお、令和4年4月1日施行の育児・介護休業法では、妊娠した本人または配偶者の妊娠・出産などを申し出た労働者に対して、以下内容の個別周知と意向確認が企業側に義務付けられるようになりました。

|

(1)育児休業・産後パパ育休に関する制度 (2)育児休業・産後パパ育休の申し出先 (3)育児休業給付に関すること (4)労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い

<引用>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行<PDFファイル>(厚生労働省)

|

個別周知の方法は、以下のいずれかになります。((1)はオンライン面談も可能、(3)(4)は労働者が希望した場合のみ)

|

(1)面談 (2)書面交付 (3)FAX (4)電子メール等

<引用>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行(厚生労働省)

|

育休取得の推進は、制度を理解してもらい「利用してみたい」と感じてもらってこそ実現するものです。個別周知をするときには、本人の読みやすさや理解のしやすさにも配慮する必要があるでしょう。

ポイント(3)現場の状況と意識を改善する

育休取得率を上げるうえで重要となるのが、現場における「誰かが育休をとっても問題がない環境の整備」です。ここでいう環境整備には、以下の2つがあります。

|

(1)誰かが育休取得で休んでも、業務に支障が出ない体制の整備 (2)上司や同僚の意識変革

|

最初に取り組む必要があるのが、業務の属人化をやめることです。

属人化による「この人がいないと仕事が回らない」や「お客様に迷惑をかける」といった状態の解消は、育休のみなならず、従業員のライフイベントに合わせた働き方を実現するうえでも大切なことになります。

また、育休取得を促進するためには、産休・育休をする本人を気持ちよく送り出す意識や姿勢も現場に求められるでしょう。現場の意識を変革するうえでは、男性育休の取得推進で得られる以下のようなメリットを伝え、現場の共感を得ることも一つになります。

|

|

ポイント(4)育休取得による問題やデメリットを改善していく

育休などの各種制度は、一度導入して終わりではありません。企業側には、社会環境や働く人のニーズに合わせて、育休制度を少しずつブラッシュアップしてくことが求められます。

また、育休制度を利用した男性社員から「良かった点」「悪かった点」などのヒアリングを行い、人事部門・現場・労働者の認識のズレを解消していくことも大切です。育休取得の環境整備をきっかけに、実践→現状把握→振り返り→改善のPDCAをまわし続けることで、幅広い従業員にとって働きやすい環境が構築されることでしょう。

なお、経済産業省では、男性育休や子育て支援に力を入れる企業の事例集を公開しています。自社の育休取得率を上げるために導入施策を模索中の方は、ぜひ事例集をチェックしてみてください。

人事の課題解決ならラクラスへ

本記事では、男性育休制度の概要や取得推進が義務化された背景、企業と労働者における男性育休推進のメリットなどを紹介させていただきました。男性の育休取得にはさまざまなポイントや注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。

もし「属人化の解消」など人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。

この記事の監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

その他、