健康経営の取り組み事例15選|健康経営優良法人の認定要件や成功ポイントも解説

本記事では、健康経営の概要や取り組みを行うメリット・デメリットを確認したうえで、健康経営優良法人として認定されるための要件について解説します。また、健康経営を成功させるための流れやポイント、大手企業15社の取り組み事例も紹介しますので、ぜひお読みください。

近年のビジネス環境では、“人的資本経営”を実践するための土台として、健康経営の重要性に注目が集まるようになりました。健康経営には、多くの企業が実践する『働き方改革』や『ダイバーシティ経営』とも大きな関連性があります。

健康経営の取り組みを成功させ、自社の生産性や業績の向上につなげていくためには、適切な流れで施策の導入や運用をしていくことが重要です。

そこで本記事では、健康経営の概要や取り組みを行うメリット・デメリットを確認したうえで、健康経営優良法人として認定されるための要件を解説します。後半では、健康経営を成功させるための流れやポイント、大手企業15社の取り組み事例も紹介してまいります。

健康経営に関心を持っている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

健康経営とは?

健康経営とは、企業が従業員などの健康管理を重視し、経営のなかで戦略的に施策を実践していくことです。経済産業省の資料『健康経営の推進について』では、健康経営を以下のように定義しています。

|

健康経営とは、従業員等の健康保持・増進の取組が、将来的に収益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。

<引用>:健康経営の推進について<PDF>(経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課)

|

健康経営は、アメリカの心理学者であるロバート・ローゼン氏の「健康な従業員が収益性の高い社会をつくる」という考えにもとづき提唱された概念です。経済産業省では、健康経営の考え方にもとづく具体的な取り組みのことを、『健康投資』と呼んでいます。

健康経営と認定されるための要件・基準

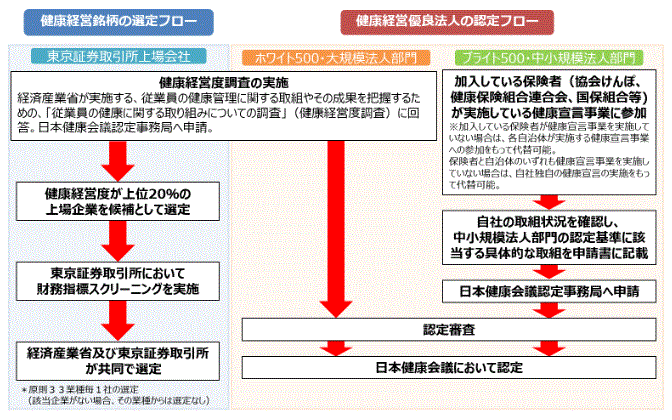

経済産業省では、平成26年から健康経営に関する顕彰制度として「健康経営銘柄」を選定するようになりました。また、平成28年度には、「健康経営優良法人認定制度」を創設しています。

<参考>:健康経営銘柄(経済産業省)

<参考>:健康経営優良法人認定制度(経済産業省)

健康経営銘柄は、東京証券取引所に登録されている上場企業のうち、健康経営優良法人の大規模法人部門に認定された上位500社のなかで、特に優れた企業に与えられるものです。

一方で健康経営優良法人は、申請数が年々増加しており、令和4年度は約1万7,000社が認定されています。これから健康経営に力を入れていく場合には、まず健康経営優良法人の認定を目指すとよいでしょう。

経済産業省のホームページでは、健康経営優良法人の申請から認定までの流れを以下の図で示しています。

続いては、健康経営優良法人における2つの区分と、各区分で認定されるための要件を見ていきましょう。

健康経営優良法人認定における2つの区分

健康経営優良法人には、大規模法人部門と中小規模法人部門の2種類があります。健康経営優良法人の認定を目指すうえでは、まず自社が大規模法人と中小規模法人のどちらに該当するかの確認が必要です。

部門の区分は、以下のとおり4つの要素で見ていきます。

|

|

たとえば、「会社法上の会社等」に該当する企業が「サービス業」に従事していた場合、「従業員数」および「資本金または出資金額」が以下のどちらに該当するかで、健康経営優良法人の区分が変わることになります

|

【従業員数:101人以上】⇒大規模法人部門 【従業員数:1人以上100人以下】もしくは【資本金または出資金額が5,000万円以下】⇒中小規模法人部門

|

区分の詳細については、経済産業省が公開する以下の資料でチェックしてください。

<参考>:健康経営優良法人における従業員等の申請区分<PDF>(経済産業省)

健康経営優良法人(大規模法人部門)の認定要件

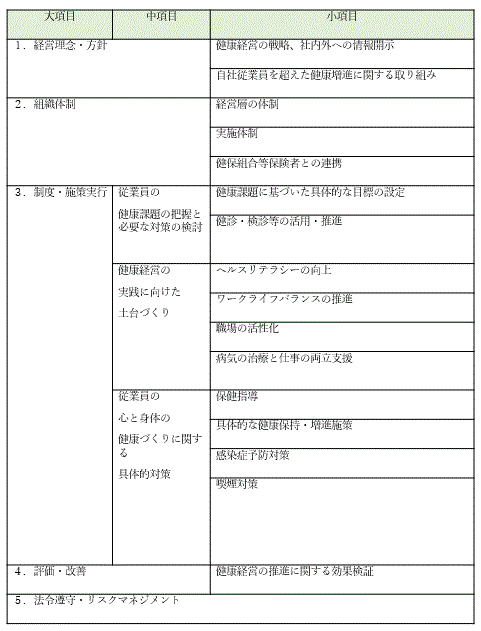

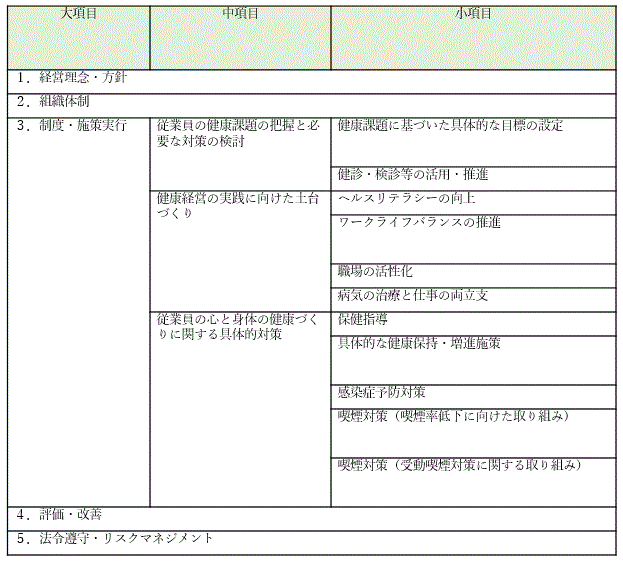

健康経営優良法人の大規模法人部門では、かなり細かな要件を定めています。大項目・中項目・小項目の内容は以下のとおりです。

<引用>:健康経営銘柄2022選定及び健康経営優良法人2022(大規模法人部門)認定要件<PDF>(経済産業省)

以下の小項目は、すべての企業に必須の要件になります。

|

|

上記以外としては、指定項目を13個以上クリアすることで認定される仕組みです。また、大規模法人部門では、さらに厳しい要件をクリアしたうえで上位になると、「ホワイト500」の冠が付加されます。

さらに詳しい要件については、経済産業省が公開する情報をチェックしておくとよいでしょう。

<参考>:健康経営銘柄2022選定及び健康経営優良法人2022(大規模法人部門)認定要件<PDF>(経済産業省)

<参考>:「健康経営銘柄2025」及び「健康経営優良法人2025」の申請受付を開始しました(経済産業省)

健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定要件

中小規模法人部門の認定要件における大項目・中項目・小項目の内容は、以下のとおりです。

<引用>:健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定要件<PDF>(経済産業省)

中小規模法人部門は、大規模法人部門と比べて認定要件が少し複雑です。

たとえば、「3.制度・施策実行」の中項目である「従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策」では、一番下の「喫煙対策(受動喫煙対策に関する取り組み)」だけが必須となっており、それ以外は8項目のなかから4項目以上を選択する形になります。

また、「健診・検診等の活用・推進」から「感染症予防対策」のうち13項目以上をクリアした上位法人には、「ブライト500」の冠が付加される仕組みです。

詳しい評価項目は、経済産業省が公開している資料でチェックしてください。

健康経営に取り組むメリットとは

企業が健康経営に取り組んだ場合、様々なメリットがあります。ここでは4つを挙げて見ていきましょう。

メリット(1)生産性が上がりやすくなる

企業が健康経営に取り組むと、自社に在籍する従業員の健康が維持・向上しやすい職場環境が生まれます。そこから期待できるのが、従業員のパフォーマンス上昇による、生産性の向上です。

いまの職場に「心身の不調の影響から自分の能力を最大限に発揮できない」という従業員が多い場合、生産性向上に向けた施策として健康経営に取り組むこともよい選択といえるでしょう。

メリット(2)従業員の離職が生じにくくなる

たとえば、健康経営優良法人(中小規模法人部門)の認定要件には、定期検診やストレスチェックなどを通して、企業が従業員の健康状態を把握するための項目が多くあります。

こうした検診や確認によって従業員の不調を察知することができれば、「業務負担を減らす」や「通院を提案する」といった早めの対処も行いやすくなるでしょう。

また、先述の認定要件には、管理職教育・保健指導・コミュニケーション促進の項目もあります。こうした施策を導入・実施していくと、不調や病気を抱えた従業員も上司や人事部門などと相談しながら、自分に合う働き方を模索しやすくなるかもしれません。

その結果、持病などを抱えた優秀人材の離職も防ぎやすくなるはずです。

<参考>:健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定要件<PDF>(経済産業省)

メリット(3)企業イメージが向上する

健康経営優良法人の認定要件に並ぶ以下のような取り組みは、自社のイメージアップにも活用できるものです。

|

<参考>:健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定要件<PDF>(経済産業省)

|

たとえば、ダイバーシティ経営で女性や障害者などの採用に力を入れている場合、上記の取り組み内容を採用求人に記載したり、企業説明会や採用面接での魅力付けに活用したりするのも効果的でしょう。

ちなみに『ダイバーシティ経営』についての詳細は、下記のコラム記事をご確認ください。

【関連記事】ダイバーシティとインクルージョンの違いとは?多様な人材が活躍する環境の作り方、成功事例を解説

なお、求人票で健康づくりをアピールする方法は、厚生労働省が運営するハローワークでも勧めています。

<参考>:【ハローワーク求人を行う事業所さま】求人票で健康づくりに取り組む会社をアピールしよう!<PDF>(沖縄労働局・公共職業安定所)

また、健康経営優良法人の認定を受けていれば、企業の社会的責任をあらわす“CSR”として、投資家・地域社会・従業員などのステークホルダーにアピールできるでしょう。

<参考>:CSR(企業の社会的責任)(厚生労働省)

メリット(4)医療費を削減できる

医療費を含む社会保障費は、別名「見えない人件費」と呼ばれるものです。しかし、健康経営を実施することで体調を崩す従業員を減少させることになり、企業が負担する医療費も抑えやすくなるでしょう。

なお、近年の日本では、国民医療費に占める生活習慣病の割合がとても高くなっています。

もし、生活習慣病予備軍の従業員が多い場合、「食生活の改善」や「運動機会の増進」などの施策を早めに導入してもよいかもしれません。そうした取り組みの積み重ねが、見えない人件費(医療費)の削減につながるでしょう。

健康経営に取り組むべき企業とは

健康経営は、すべての企業が取り組むことが理想です。

そのなかでも、自社の組織に以下のような問題や必要性が生じている場合には、健康経営の施策を早めに導入・実施したほうがよいと考えられます。

|

|

健康経営に取り組む際の流れと進め方

効果的な施策を実施しながら健康経営優良法人の認定を目指す場合には、以下の流れで導入準備や運用を進める必要があります。

各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ(1)申請~認定までのスケジュールや認定要件を確認する

健康経営優良法人は、毎年アップデートされる制度です。最初から健康経営優良法人の認定を目指すのであれば、最も新しい年度の要項・スケジュール・認定要件を確認しておきましょう。

たとえば、「健康経営優良法人2025」および「健康経営銘柄2025」の申請受付は、2024年8月19日から始まりました。経済産業省が示しているスケジュールは、以下のとおりです。

|

【令和6年度健康経営度調査回答期間】 令和6年8月19日(月曜日)から令和6年10月11日(金曜日)17時

【健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定申請期間】 令和6年8月19日(月曜日)から令和6年10月18日(金曜日)17時

【選定・認定時期】 令和7年3月頃(予定)

<引用>:「健康経営銘柄2025」及び「健康経営優良法人2025」の申請受付を開始しました(経済産業省)

|

上記のスケジュール感で間に合わなそうな場合は、各部門の要件を見ながら自社が取り組めるものから導入・運用していってもよいでしょう。

ステップ(2)健康経営に取り組む目的や基本方針をまとめる

健康経営の取り組みは、各社の課題解決や経営戦略を実現するために導入・実施するものです。自社にとって効果的な施策を取り入れていくためには、以下のような目的・目標・基本方針などを言語化しておく必要があります。

|

|

なお、健康経営の取り組みは、中長期的に実施していくものです。その過程では、コロナショックのように健康経営に大きな影響をもたらす外的環境の変化が起こることもあります。

実施項目の優先度などは、国の施策を含めた外的環境の変化によって変わる部分もありますので、中長期的な視点を持って導入準備や運用を続けていきましょう。

ステップ(3)社内外に健康宣言をする

健康経営の目的と基本方針が明確になったら、社内外に健康宣言を行います。ここでのポイントは、プロジェクトチームや人事部門などの担当者ではなく、経営陣が自ら全社員などのステークホルダーに宣言をしていく点です。

経営陣による発信や宣言が求められる理由は、全社で真剣に取り組む姿勢を伝える必要があるからです。また、各施策を実施する際にも、経営陣が主導することが重要となります。

経営陣による事前のアナウンス(宣言)があれば、健康経営の施策で現場に協力を求める際にも、話を進めやすくなるでしょう。

なお、健康経営銘柄および健康経営優良法人の認定要件では、健康宣言の社内外への発信(※大規模法人部門の場合は「健康経営の方針等の社内外への発信」)を必須としています。健康経営優良法人を目指す場合には、宣言を必ず実施してください。

<参考>:健康経営銘柄2022選定及び健康経営優良法人2022(大規模法人部門)認定要件<PDF>(経済産業省)

<参考>:健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)認定要件<PDF>(経済産業省)

ステップ(4)組織体制を整える

健康宣言を行ったら、次は健康経営を推進するための体制づくりに入っていきます。

健康優良法人の認定に向けてさまざまな施策を導入・実施するためには、現場の理解や協力が欠かせません。プロジェクトチームを立ち上げる際には、各部署からメンバーを広く募るのもよいでしょう。

幅広い部署・職種・役職のメンバーに参加してもらうと、各現場で起きている以下のような課題や意見も汲み取りやすくなります。

|

<課題や意見の例> 【システム部門】繁忙期の長時間労働が常態化している 【営業部門】ストレスチェックの結果をもう少し改善したい 【サービス部門】カスタマーハラスメントが増えた影響で、メンタル不調者が続出している

|

また、効果的な健康経営を進めるうえでは、チーム内に有資格者を増やすことも重要です。

例えば、健康経営のプロジェクトリーダーには、東京商工会議所が主催している「健康経営アドバイザー」の取得がおすすめできます。さらに、外部の専門家に入ってもらう際には、上位資格の「健康経営エキスパートアドバイザー」を保有しているかどうかをチェックしてもよいでしょう。

ステップ(5)自社における健康課題を洗い出す

プロジェクトチームができたら、従業員の健康に関連する課題を洗い出していきます。ストレスチェックの結果や労働時間、離職者数、休職者数などは、わかりやすい健康課題といえます。

また、「ヒューマンエラーやミスが増えている」や「従業員同士の衝突や苛立ちが増えている」といった異変も、心身の負担が原因で生じているかもしれません。会社全体の課題と各部署の課題が洗い出せたら、そこから優先順位をつけて「何から着手していくか?」を考えていきましょう。

ステップ(6)計画策定・健康施策を推進する

解決すべき課題に優先順位を付けたら、各課題解決につながる計画を1つずつ作成・実行していきます。

ここでの注意点は、健康経営の施策の多くは、効果測定ができるまでに長い時間がかかることです。たとえば、メタボリックシンドロームの対策を実施したときの体重変化や、離職者・休職者を減らすための取り組みなども、効果が出た・出ないの判断ができるまでに、年単位の時間がかかるでしょう。

健康経営の各取り組みについて計画作成・実行をする際には、1つの施策が実行に入った段階で次の計画作成に入るイメージを持ち、並行して進めることが必要でしょう。

ステップ(7)健康施策の評価・改善を行う

健康経営の施策は、導入・実施して終わりではありません。ストレスチェックや従業員アンケートの結果、離職率などのデータを見ながら施策を振り返り、評価・改善を続ける必要があります。

基本的には、PDCAサイクルを回しながら各施策のブラッシュアップを続けるイメージになるでしょう。

健康経営の取り組み事例15選

健康経営の取り組みを考える際には、自社と似た企業の成功事例を参考にするのも効果的です。ここでは、健康長寿産業連合会の「健康経営先進企業事例集」と、経済産業省の「健康経営銘柄2024」に掲載されている15社の事例を見ていきましょう。

<参考>:ACTION!健康経営|認定企業一覧(株式会社日本経済新聞社)

<参考>:健康経営先進企業事例集2024<PDF>(健康長寿産業連合会)

事例(1)味の素株式会社

味の素グループでは、「アミノサイエンス®で、人・社会・地球のWell-beingに貢献できるよう社員の健康維持・増進を支援します」という健康宣言を掲げて健康経営を行っています。

健康投資にもかなり力を入れており、以下4つの取り組みを中心にフィジカルヘルスとメンタルヘルスの向上・改善につながるさまざまな施策を実施しているようです。

|

|

<参考>:健康経営(味の素株式会社)

事例(2)株式会社イトーキ

株式会社イトーキでは、「全従業員が活き活きと、自分自身と顧客や社会全体のより良い“明日の「働く」をデザインする”を実現すること」を目指し、以下のような4つのカテゴリへの健康投資を行っています。

|

|

株式会社イトーキの場合、健康投資施策の取組状況を測定する指標も非常に豊富です。なかには「瞑想/休憩室数」や「野菜、健康弁当提供拠点数」といったユニークな指標も並んでいます。

<参考>:健康経営(株式会社イトーキ)

事例(3)オムロンヘルスケア株式会社

オムロンヘルスケア株式会社では、「Going for ZERO〜予防医療で世界を健康に」を長期ビジョンとして掲げ、従業員の健康から社会の健康につなげる施策を実施しています。

この会社における健康経営の特徴は、以下のように従業員の意識や行動変容につながる指標も設定している点です。

|

|

従業員の精神的負担を改善するためには、オムロンヘルスケア株式会社のように「心理的安全性の高い組織づくり」も重要となるでしょう。

<参考>:健康経営(オムロンヘルスケア株式会社)

事例(4)キリンホールディングス 株式会社

キリンホールディングス株式会社は、2017年より8年連続で健康経営優良法人(ホワイト500)の認定を受けています。この企業の特徴は、健康経営関連だけで以下3つの組織(会議・委員会)が設けられている点です。

|

(1)グループ健康経営推進会議 (2)健康経営推進担当者会議 (3)各事業場安全衛生委員会

|

(1)のグループ健康経営推進会議では、労働安全・健康経営の戦略立案や実施内容のモニタリングを行います。その内容を(2)(3)に落とし込むことで、幅広い情報共有や課題解決に向けての連携を可能としているようです。

事例(5)コニカミノルタ株式会社

コニカミノルタ株式会社では、身体活動・喫煙・睡眠・食事の4項目でさまざまな施策を実施しています。なかでも喫煙対策は特に力を入れており、「環境整備」「教育・啓発」「支援制度」という3本の柱をベースに以下のような取り組みを行っているようです。

|

|

<参考>:健康経営の取り組み(コニカミノルタジャパン株式会社)

事例(6)住友生命保険相互会社

住友生命保険相互会社も、7年連続で健康経営優良法人(ホワイト500)に認定された企業です。この会社では、健康管理だけでも以下のように多くの取り組みを実施しています。

|

|

従業員の運動機会を増進するために、「スニーカー通勤の推奨」といったユニークな施策も導入しているようです。

<引用>:「健康経営優良法人 2024~ホワイト 500~」に7年連続で認定<PDF>(住友生命保険相互会社)

事例(7)東京海上日動火災保険 株式会社

東京海上日動火災保険株式会社の健康経営で特徴的な取り組みは、病気の治療を行う従業員に対する「治療と仕事の両立支援」です。この企業では両立支援を働き方改革の柱の一つにすることで、社内に浸透させやすくしています。

「治療と仕事の両立支援」として、以下のような取り組みが行われているようです。

|

|

<参考>:治療と仕事の両立支援ナビ|東京海上日動火災保険株式会社(厚生労働省)

事例(8)TOPPAN ホールディングス株式会社

TOPPAN ホールディングス株式会社の健康経営では、以下の6つを重点項目にしています。

|

(1)職場の活性化 (2)心身のコンディション (3)安全衛生 (4)健康診断とフォロー (5)重症化予防 (6)仕事と家庭の両立支援

|

自社が推進するヘルスケア関連事業とのノウハウ共有を行い、健康経営を自社の業績・企業価値の向上につなげている点も大きな特徴といえます。

<参考>:健康経営宣言(TOPPAN ホールディングス 株式会社)

事例(9)西川株式会社

西川株式会社では、寝具・眠りの専門メーカーならではの施策で健康経営を行っています。

たとえば、オフィス内の仮眠スペース「ちょっと寝ルーム」は、昼間の短時間仮眠(パワーナップ)を従業員の健康増進や生産性向上に役立てるというものです。自社で3週間のパワーナップを実施したところ、約9割の人が実施前と比べて「眠気」「ストレス」が減ったと回答しています。

このほかに、ヘルスリテラシーの向上につながる情報発信や、働き方改革、健康増進セミナーといった一般的な施策にも力を入れているようです。

<参考>:健康経営|日本睡眠科学研究所 推奨『ちょっと寝ルーム』のご提案(西川株式会社)

<参考>:健康経営(西川株式会社)

<参考>:健康経営宣言(西川株式会社)

事例(10)日本電信電話 株式会社(NTTグループ)

NTTグループでは、会社とNTT健康保険組合のコラボレーションによる「健康経営推進会議」で自社の健康経営を進めています。

定期健康診断・保健指導にも力を入れており、健康経営のホームページでは2021年~2023年の参考数値も公開中です。この数値を見ると、3年の評価期間内で全データが改善しているわけではないことがわかります。

健康経営に求められる中長期的な視点を理解するうえで、非常に参考になる事例でしょう。

<参考>:健康経営の推進(NTT東日本)

事例(11)株式会社ベネフィット・ワン

株式会社ベネフィット・ワンにおける健康経営の特徴は、以下のように目標値に対する取組内容が明確化されている点です。

|

【健康診断受診率 100%】健診予約代行(日時決定)、受診勧奨徹底 【ストレスチェック受検率 100%】管理者・従業員の教育、受診勧奨徹底 など

|

なお、株式会社ベネフィット・ワンでは、2022年に実施された株式会社JTBベネフィットとの吸収合併や中途採用強化などの影響から社内の平均年齢が上昇し、健康診断の有所見項目の一部に悪化が見られるようです。

健康経営を進めるなかでは、このように外的要因の影響から自社の健康課題が悪化することもあるでしょう。

<参考>:健康経営への取り組み(株式会社ベネフィット・ワン)

事例(12)ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社は、ユニークな健康経営施策が多い企業です。たとえば、女性の健康を守る施策である生理休暇制度には、自社の生理用品ブランドを冠して「ソフィ休暇」と名付けています。

こうしたユニークな名前にすることで、生理休暇を取得しやすい風土の醸成と社内浸透を促進している形です。

また、ユニ・チャーム株式会社が健康施策を立案するためにプレゼンティーイズムを測定しているのも特徴的です。プレゼンティーイズムとは、頭痛・腰痛・花粉症・不安などの要因で仕事のパフォーマンスが生じることです。

こうした軽視されやすい症状に着目し適切な対策を講じる姿勢も、健康経営では必要だといえるでしょう。

事例(13)株式会社ローソン

株式会社ローソンでは、以下の2つの健康ビジョンをもとに、明るく・楽しく・元気に働きがいのある職場の実現に努めています。

|

|

また、以下のようにさまざまな場所で健康経営につながる会議(健康経営)が行われている点も、株式会社ローソンの特徴といえるでしょう。

|

|

事例(14)花王株式会社

花王グループの特徴は、健康経営で社員の健康づくりを積極的に行うと同時に、そのノウハウを「みんなのGENKIプロジェクト」として一般企業・自治体・高齢者施設などの社外にも提供している点です。

たとえば、内臓脂肪・生活習慣・歩行・食べ方を見直すサービスとして、以下のソリューションを活用・提供しています。

|

|

仮に自社の健康経営で、専用のITツールや食事メニューなどを開発する場合、花王株式会社のように、社外のステークホルダー向けに商品化するのも面白いアイデアかもしれません。

<参考>:KaoみんなのGENKIプロジェクト(花王株式会社)

事例(15)TOTO株式会社

TOTO株式会社では、ライン長と呼ばれる管理職向けの施策に力を入れています。たとえば、自部門や部下のメンタルヘルス対策につながるラインケア研修は、以下のように対象者ごとに研修内容が変わるシステムです。

|

【新任課長・新任部長】……新任部課長研修 ・ビデオ通話が中心

【新任監督者・管理監督者】……新任管理職研修・管理監督者研修 ・動画視聴で職場マネジメントや部下の相談対応を学ぶ ・各事業所による研修

|

ライン長には、上司・同僚に相談しづらい悩みも多いことから、ライン長向けのマネジメント相談窓口も開設しています。

<参考>:社員の健康について(TOTO株式会社)

取り組み事例から読み解く健康経営の成功ポイント

ここまで紹介してきたような健康経営に成功している企業には、いくつかの共通点があります。ここでは、健康経営の有効性を高めるために意識すべき成功ポイントを紹介しましょう。

ポイント(1)経営陣がリーダーシップをとる

健康宣言のところで解説したとおり、健康経営は経営陣がリーダーシップをとってこそ成功する取り組みです。仮に経営陣がプロジェクトチームに丸投げをする姿勢を見せた場合、全社員を巻き込んだ取り組みに発展させることは難しくなるでしょう。

また、経営陣に主導してもらう背景には、健康経営と経営戦略の連動が不可欠であることも関係します。自社の中長期的な成長につながる健康経営を実施するためには、戦略立案を行う経営陣の関わり方が特に重要となるでしょう。

ポイント(2)従業員の自主性を重視する

健康経営の取り組みを強制すると、それは従業員にとって大きな負担になってしまいます。負担の増加によって心身の健康が害された場合、本末転倒になってしまうでしょう。

この問題を防ぐためには、従業員に「強制」ではなく「自主的」に施策を実践してもらう仕組みをつくるのがおすすめです。自主的な仕組みとは「従業員が自ら取り組みたくなるもの」になります。

たとえば、健康増進活動を楽しみながら参加できるプログラムにしたり、参加者にインセンティブを付与したりするなども一案でしょう。

ポイント(3)現場とプロジェクトチームの認識を合わせる

健康経営を推進するうえでは、プロジェクトチームと現場の認識のズレを解消することも大切です。たとえば、いま繁忙期で毎日残業をせざるを得ない部門に対して「ヨガ教室に参加してください!」などと言っても、それは反発を招いてしまいます。

また、プロジェクトチームが考えた施策を実施しても現場にまったく良い影響がない場合、それもやはり失敗要因になってしまうでしょう。

健康経営で多くのメンバーに効果をもたらすためには、従業員アンケートなどを通じて幅広い人の意見や悩みを汲み取ることも重要です。また、導入した施策が不評だった場合、実施計画の優先順位を変えて現場のフォローに注力するなどの柔軟性も必要でしょう。

ポイント(4)数値にこだわりすぎない

健康経営は、従業員の負担にならない範囲で長く続けることが大切です。そのなかで、たとえば「5年かけて緩やかに離職者が減り、生産性も少しずつ向上してきた」となれば、それは一つの成功といえるでしょう。

一方で、短期的な視点の数的評価にこだわりすぎると、「◯◯の施策を導入したのに、離職率が高いままだ……」などの気付きから焦りが出てくるでしょう。

近年のビジネス環境では、コロナショックや各種コストの高騰などの要因から、仕事を進めるなかで負担や逆境が生まれやすくなっています。また、終身雇用も崩壊していますから、離職者も増えやすい時代です。

こうしたなかで健康経営を続けていくためには、短期的な視点で一喜一憂することなく、できることをコツコツ続ける姿勢も必要でしょう。

人事業務の課題解決ならラクラスへ

本記事では、健康経営の概要や取り組みを行うメリット・デメリット、さらには健康経営優良法人として認定されるための要件について解説してまいりました。

また、健康経営を成功させるための流れとポイント、大手企業15社の取り組み事例もお伝えさせていただきましたが、健康経営の実現にはさまざまなポイントや注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じた方は多いのではないでしょうか。

もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。