フレックスタイム制における残業の考え方|計算方法と労務管理の注意点を解説

本記事では、フレックスタイム制の概要および残業の基礎知識を確認したうえで、労務管理の重要ポイントになる適正なタイムマネジメントや有給休暇、残業との関係などを解説します。従業員が働きやすい環境を整備するために「フレックスタイム制」の導入を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

近年のビジネス環境では、多様な働き方のニーズを受けて「フレックスタイム制」の導入を検討する企業が増加傾向にあります。企業がこれからフレックスタイム制を導入するためには、この仕組みならではの残業時間の考え方を理解したうえで、適切な方法で運用していく必要があります。

そこで本記事では、フレックスタイム制の概要および残業の基礎知識を確認したうえで、労務管理の重要ポイントになる適正なタイムマネジメントや有給休暇、残業との関係などを解説します。

従業員が働きやすい環境を整備するために「フレックスタイム制」の導入を検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

フレックスタイム制の基本理解

フレックスタイム制を導入して適切な残業および労務管理を実施するためには、まず「フレックスタイム」という制度の概要を知っておく必要があります。まずはフレックスタイム制の基礎知識をわかりやすく解説しましょう。

フレックスタイム制とはなにか

フレックスタイム制とは、一定期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、従業員が日々における以下の3つを自ら決められる制度です。

|

|

通常の労働時間制度の場合、就業規則や各労働契約で定められた「朝8時30分始業~17時30分終業、1日8時間労働、お昼休みは12時~13時」などのルールのなかで従業員は仕事を行います。

これに対してフレックスタイム制では、上記のようなルールがなく、あらかじめ定めた総労働時間のなかで日々の出退勤時刻や働く時間の長さを各労働者が自由に決定できるのが原則です。

フレックスタイム制の具体的な中身は企業ごとに異なりますが、極論をいえば、以下のような働き方も実現可能な仕組みといえるでしょう。

|

|

フレックスタイム制の対象範囲

フレックスタイム制の対象者は、会社と労働者が十分に話し合ったうえで労使協定のなかで定めるべきものです。一般的には、以下のようなパターンが対象として考えられるでしょう。

|

|

フレックスタイム制における

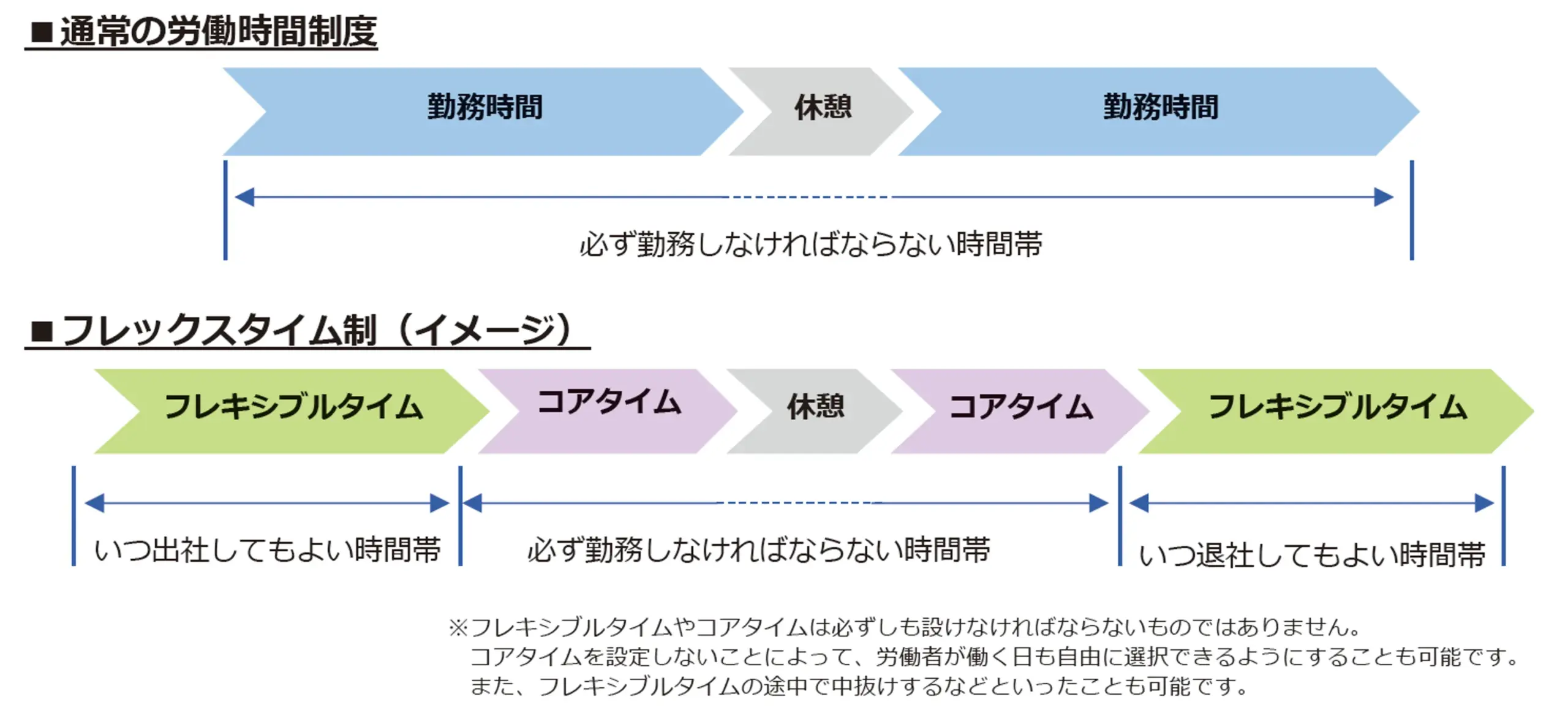

コアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイム制によって「いつ出社・退社しても自由」や「何時間働いても自由」といったことになると、従業員同士の勤務時間にズレが生じることでコミュニケーションに支障をきたす可能性があります。

こうした問題を防ぐ目的でよく設定されているのが、「コアタイム」と「フレキシブルタイム」です。それぞれの意味や図解としては、以下のとおりになります。

|

【コアタイム】必ず勤務しなければならない時間帯 【フレキシブルタイム】いつ出社(退社)してもよい時間帯

|

<引用>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

たとえば、「10時~14時」をコアタイムとする会社で働く従業員の出社時間は、あらかじめ定めたルールに違反しなければ「7時出社」でも「10時出社」でも問題ありません。

全従業員に同じフレックスタイム制が適用される場合、「10時~14時の間はメンバー全員が揃っている」ということになります。全メンバー参加の定例会などは、10時~14時開催することで、フレックスタイム制ならではの「自由さ」が守られることになるでしょう。

なお、コアタイムやフレキシブルタイムは、必ず設定しなければならないものではありません。コアタイムとフレキシブルタイムがない会社であれば、「今日は午前中だけ稼働する」とか「夜型人間だから深夜だけ稼働しよう」といった働き方も制度上は実現可能でしょう。

厚生労働省の以下の資料では、コアタイムを設定しないことによって、働く日についても「労働者が自由に選択できる制度にすることも可能」としています。

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

フレックスタイム制と清算期間

フレックスタイム制の場合、清算期間のなかで「労務管理」や後述する「残業時間の計算」などを行っていきます。清算期間とは、フレックスタイム制のなかで従業員が労働すべき時間を定める期間の総称です。

なお、従来の清算期間は1ヵ月でしたが、2019年4月施行の法改正により上限が3ヵ月に延長されています。

また、清算期間は労使協定で定めるものです。単に「1ヵ月」などとするのではなく、「毎月1日」のように起算日を定めて、どこからどこまでが清算期間になるのかを明確にする必要がありますのでご注意ください。

<参考>:フレックスタイム制の適正な導入のために<PDF>(東京労働局)

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

フレックスタイム制の清算期間における総労働時間

フレックスタイム制における清算期間の「総労働時間」は、対象者が労働契約上、労働すべき時間のことです。この時間は清算期間を平均して1週間の労働時間が40時間以内になるようにする必要があります。そのためには、以下の条件式を満たすようにしなければなりません。

|

清算期間の総労働時間≦(清算期間の暦日数/7日)✕1週間の法定労働時間

|

なお、特例措置対象事業場は、一般の会社が「1週間40時間」となるところが、「1週間44時間」に変わる形です。特例措置対象事業場とは、常時10⼈未満の労働者を使⽤する以下の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)、保健衛⽣業、接客娯楽業のことを指します。

|

【商業】 【映画・演劇業】 【保健衛生業】 【接客娯楽業】

<出典>:法定労働時間(厚生労働省 徳島労働局)

|

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

フレックスタイム制における

残業時間の計算方法と支払いルール

フレックスタイム制を導入したときに、労使の両方が混乱しやすいものに「残業時間」があります。特に一部の従業員だけにフレックスタイム制を適用して、ほかの従業員は通常の労働時間制で働く場合、それぞれにおける残業時間の考え方を理解して適切なルールで計算する必要があるでしょう。

ここでは、一般的な残業と時間外労働の定義を確認したうえで、フレックスタイム制における残業時間の考え方を解説していきます。

残業と時間外労働の定義

「残業」と「時間外労働」は、フレックスタイム制のような変動的な労働時間の仕組みを導入する場合、それぞれの意味を必ず理解しておかなければなりません。ここでは、通常の労働時間制である以下の例を見ながら各概念の定義を整理しましょう。

|

【始業時刻】9時 【終業時刻】17時30分 【お昼休み】12時~13時(1時間) 【1日の所定労働時間】7時間30分

|

まず、上記の所定労働時間とは、会社が定めた労働時間のことです。この上位に労働基準法で定められた法定労働時間(1⽇8時間・1週40時間)があり、所定労働時間は原則としてこの範囲内におさまるものとなります。

世間一般でいう「残業」とは、会社が定める所定労働時間を超えた分を指すことが多いでしょう。たとえば、上記のルールで働く人が17時30分の終業時刻を過ぎても作業を続ける場合、労働者同士の会話のなかで「今日は少しだけ残業をやるから帰りが遅くなる」といった表現が使われるわけです。

また、残業と混同しやすいものに「時間外労働」があります。時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働時間のことです。たとえば上記のケースでは、終業時刻の17時30分を過ぎても18時までは1日8時間の法定労働時間におさまることになります。したがって、ある労働者が17時30分~18時00分まで残業をしても実労働時間は1日8時間以内ですから法令上の時間外労働にはあたりません。

ただし、残業手当(割合賃金付与)の算定基準を「所定労働時間を超えた時間」と「法定労働時間を超えた時間」のどちらにするかは、労使の定めで決まることになります。

<参考>:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

フレックスタイム制における

残業(時間外労働)の考え方

フレックスタイム制の残業について考える際にも、「時間外労働」という表現が重要になってきます。

フレックスタイム制の場合、労働者が日々の労働時間を自ら決めることになります。したがって、法定労働時間「1日8時間・週40時間」を超えて働いてもただちに時間外労働(残業手当の対象)になることはありません。

フレックスタイム制で残業手当の対象となる時間外労働は、「清算期間における実際の労働時間」のうち「清算期間における法定労働時間の総枠」を超えた時間数のことです。

清算期間における法定労働時間の総枠は、以下の計算式で算出されます。

|

清算期間における法定労働時間の総枠

|

清算期間を1ヵ月とした場合、法定労働時間の総枠は以下のとおりになります。つまり、清算期間における総労働時間はこれらの範囲内にしなければなりません。

| 清算期間の暦日数 | 1ヵ月の法定労働時間の総枠 |

| 31日 | 177.1時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 28日 | 160.0時間 |

<引用>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

たとえば、清算期間の暦日数が29日で、清算期間における法定労働時間の総枠が165.7時間の場合、この「165.7時間」を超過した分が時間外労働(残業手当の対象)になります。

清算期間が1ヵ月を超える場合における

「残業(時間外労働)」の定義

清算期間が1ヵ月を超える場合、繁忙月に偏った労働時間になることを防ぐために、以下の2つの要件が付加されます。これらの要件のいずれかを超えた場合には、時間外労働になるわけです。

|

(1)清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと

(2)1ヵ月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと

|

上記のルールは、月により繁閑差が大きい場合でも繁忙月に過度に偏った労働ができないことを意味します。

フレックスタイム制における残業代の支払いルール

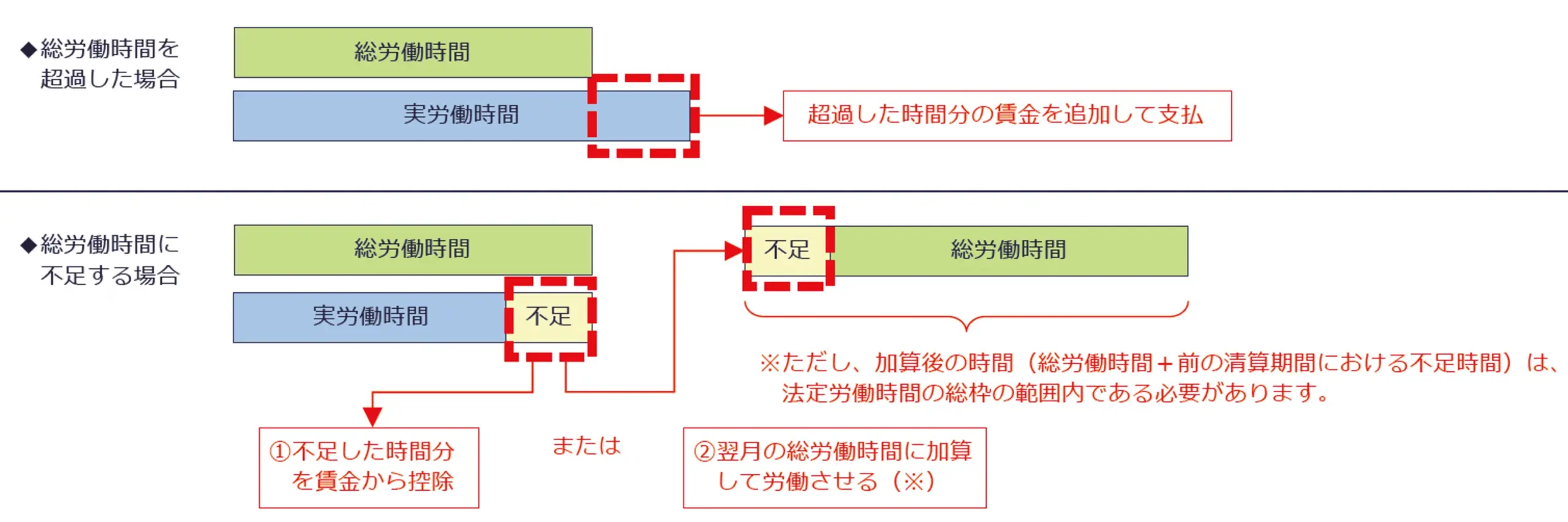

通常の労働時間制で労務管理をする場合、たとえば「法定労働時間の8時間よりも1時間多く時間外労働をしたから、その分の残業代を支払う」といった「超過」を中心に清算手続きを行います。

これに対してフレックスタイム制の場合、清算期間における総労働時間に対して「超過」と「不足」の両方を見ていく必要があります。

清算期間における総労働時間よりも実労働時間が超過すれば「超過分の賃金清算(いわゆる残業代)」が支払われることになり、実労働時間が足りなければ下図の2つの方法のいずれかで清算することになります。

以上も踏まえ、フレックスタイム制における実労働時間の超過および不足時の対応パターンをまとめると、下表のとおりになります。

| 基準となる式 | 人事労務担当者の対応 | ||

| 超過したとき | 清算期間における総労働時間<清算期間における実労働時間の合計 | 超過した時間分の賃⾦清算が必要 | |

| 不足したとき | 清算期間における総労働時間>清算期間における実労働時間の合計 | (1) | 不⾜時間分の賃⾦を控除して⽀払う |

| (2) | 不⾜時間を繰り越して、 次の清算期間の総労働時間に合算 |

||

<出典>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

上記について注意すべき点は、(2)の「不⾜時間を繰り越して、次の清算期間の総労働時間に合算」のケースです。

たとえば、清算期間における総労働時間が「160時間」である人の実労働時間が「150時間」だったと仮定します。

この場合に(2)の対応を選択すると、今回の清算期間から不足分の控除がされない代わりに、次の清算期間の総労働時間が「160時間+10時間」になります。それはつまり、次の清算期間においては、「実労働時間が170時間を超過しないといわゆる残業代が支払われない」ということになります。

ただし、加算後の時間(総労働時間+前の清算期間における不足時間)は、法定労働時間の総枠の範囲内におさめなければなりません。ここまで解説した内容をまとめると、厚生労働省が示す以下の図のとおりになります。

<引用>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

フレックスタイム制の残業に関連する

労使協定と36協定

フレックスタイム制の清算期間のなかで、法定労働時間の総枠を超えた残業(時間外労働)が発生する場合、『36協定』の締結が必要です。また、そもそも労使協定はフレックスタイム制の導入時にも締結すべきものです。ここでは、フレックスタイム制の残業にも関連する36協定および労使協定について、簡単なポイントを見ていきましょう。

フレックスタイム制の導入時に締結する

「労使協定」

フレックスタイム制を導入する場合、残業の有無に関わらず労使協定の締結が必要となります。協定内で定めるべき事項は、以下の6つです。コアタイムとフレキシブルタイムは任意ですが、業務の運営上において必要であれば設定すると良いでしょう。

| 項目 | 概要 | 必須/ 任意 |

|

| 1 | 対象となる 労働者の範囲 |

フレックスタイム制の対象範囲 | 必須 |

| 2 | 清算期間 | ・フレックスタイム制において、 労働者が労働すべき時間を定める期間 ・清算期間とあわせて起算日の設定も必要 |

必須 |

| 3 | 清算期間における 総労働時間 (清算期間における 所定労働時間) |

・清算期間内に労働すべき時間 ・いわゆる所定労働時間 |

必須 |

| 4 | 標準となる1日の 労働時間 |

年次有給休暇を取得した場合に支払われる 賃金の算定基礎となる労働時間の長さ |

必須 |

| 5 | コアタイム | 労働者が1日のうち必ず働かなければならない時間帯 | 任意 |

| 6 | フレキシブルタイム | 労働者が自らの選択で労働時間を決定できる時間帯 | 任意 |

<出典>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

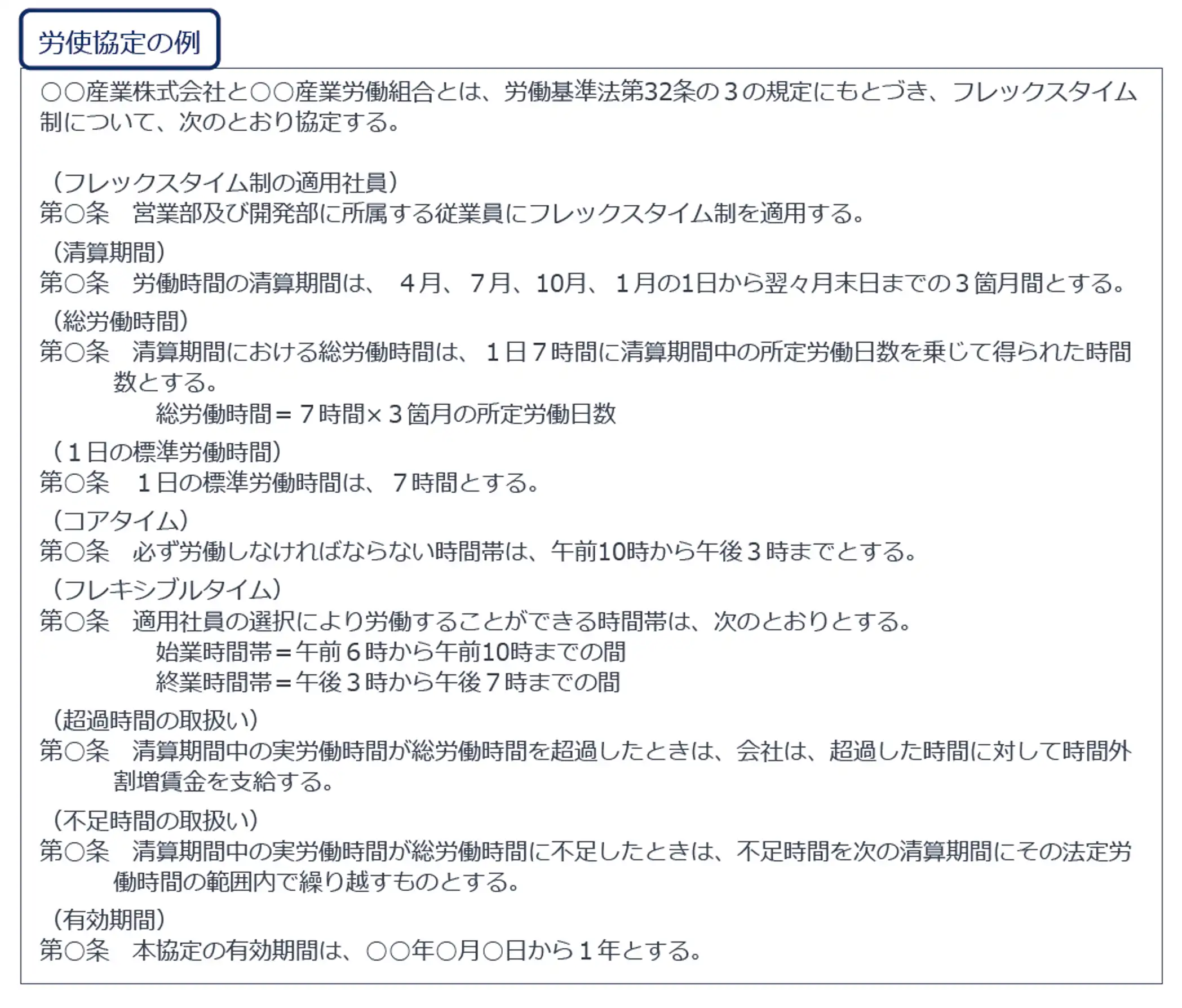

厚生労働省では、労使協定の例を以下のように示しています。

<引用>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

フレックスタイム制の清算期間が

1ヵ月を超える場合の届出

フレックスタイム制の導入時に締結した協定は、清算期間が1ヵ月以内であれば労働基準監督署に届け出る必要がありません。

一方で清算期間が1ヵ月を超える場合は、以下の2つを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。

|

|

労使協定届の書き方は、厚生労働省が公開している以下の資料を参考にしてください。

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

なお、この届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

1ヵ月を超えた清算期間にする場合は、早めに届出を行いましょう。

フレックスタイム制における残業と36協定

フレックスタイム制のなかで従業員に残業(時間外労働)を行わせる場合も、通常の労働時間制度と同様に36協定の締結・届出が必要です。

フレックスタイム制における36協定には注意すべき点がいくつかあります。まず、フレックスタイム制で36協定を締結・届出するための要件は、「清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働させる場合」です。

ただし、フレックスタイム制では始業・終業時刻や労働時間を各対象者が自由に決めることになりますから、「1日あたりの延長時間」を協定する必要はありません。「1ヵ月」と「1年」の延長時間を協定します。

なお、清算期間が1ヵ月を超える場合には、以下に該当した時間が残業(時間外労働)になります。

(1)1ヵ月ごとに、週平均50時間を超えた労働時間

(2)清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

36協定を締結するうえでのポイントについては、下記の記事にて詳しく解説していますのであわせてご確認ください。

【関連記事】36協定の特別条項とは?罰則付き上限時間の詳細と締結手続きのポイントを解説

清算期間が1ヵ月を超える場合における

残業時間(時間外労働)の計算手順

フレックスタイム制で清算期間が1ヵ月を超える場合、時間外労働の定義が変わることになります。また、このケースでは「最終月」と「それ以外の月」で実施すべきチェックおよびオペレーションが異なります。主なポイントを簡単に見ていきましょう。

「最終月以外」の時間外労働判定で

確認すべきポイント

最終月以外に確認すべきことは、「その月の実労働時間が、週平均50時間を超過しているか?」です。実労働時間が週平均50時間を超過している場合は、超過時間をその月の時間外労働としてカウントします。(仮にこれを(A)とします)

「最終月」の時間外労働判定で確認すべきポイント

最終月でもまずは最終月以外と同様に「その月の実労働時間が週平均50時間を超過しているか?」を確認し、超過していれば時間外労働としてカウントします。(仮にこれを(B)とします)

そうしたら、清算期間を通じた総労働時間から「(A)と(B)の合計」を差し引き、「清算期間における総労働時間を超過しているか?」を見ていきます。超過していれば、その数字を時間外労働としてカウントします。(仮にこれを(C)とします)

そして最後に、(B)+(C)の合計時間を最終月の時間外労働としてカウントします。

なお、清算期間が1ヵ月を超える場合、法定労働時間の総枠である「週平均50時間となる月間の労働時間数」も変わります。細かな注意点については厚生労働省の資料に示されていますので、ぜひチェックしてください。

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

フレックスタイム制における

残業の上限規制と違法なケース

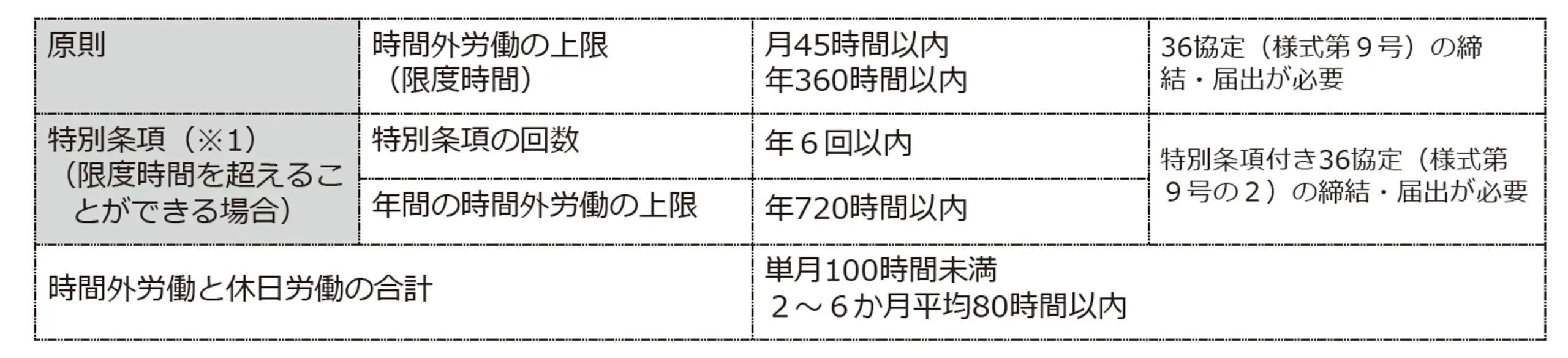

フレックスタイム制を導入・実施する場合も、働き方改革関連法にもとづく「時間外労働の上限」に注意しなければなりません。

フレックスタイム制の場合、時間外労働の定義が通常の労働時間管理とは異なる形になりますが、それでも厚生労働省が示す以下の上限規制を遵守することが求められます。

<引用>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

では、フレックスタイム制度のもとで時間外労働における上限規制違反になるケースには、どのようなものがあるのでしょうか。上限規制に法令違反となるパターンを3つ紹介しましょう。

(1)時間外労働が⽉45時間を超えた回数が、

年間で7回以上となる場合

月45時間を超過できるのは、年6回以内です。年間7回以上になると、法令違反になります。

(2)単⽉で時間外労働+休⽇労働の合計が

100時間以上となる場合

これは、清算期間が1ヵ月を超える場合に特に注意すべきポイントです。

通常の労働時間制度や清算期間が1ヵ月であれば上限規制の範囲内になるケースでも、たとえば清算期間が3ヵ月になると、最終月に時間外労働+休日労働の合計を算出することで、100時間以上の法違反となってしまうことがあります。

(3)時間外労働+休⽇労働の合計の2〜6か⽉

平均のいずれかが80時間を超えた場合

フレックスタイム制で時間外労働の管理をする場合、清算期間の範囲内だけを意識しがちです。しかし、たとえば「4・5・6月」と「7・8・9月」でフレックスタイム制を実施する場合に、清算期間における最終月の6月とその次の7・8月のなかで多くの残業が発生して3ヵ月平均が80時間を超えた場合、それも法令違反となってしまいますので注意が必要です。

なお、ここまで紹介した3つのポイントは、厚生労働省の資料(18ページ)で詳しく解説されています。ぜひチェックしてください。

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDF>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

フレックスタイム制の残業実態と対策

フレックスタイム制は、従業員の長時間労働や残業時間を減らすというメリットを期待して導入されることが多い制度です。しかし実際の仕組み上は、人事部門および上長による管理が行き届かずに「各従業員が長く働こうと思えば長時間勤務も可能となってしまう」といった側面があります。

上長や人事部門が長時間労働や残業が増える実態を把握せず、清算時期までその状況を放置していた場合、従業員に疲労が蓄積して生産性の著しい低下や健康問題などのトラブルに発展するかもしれません。

では、フレックスタイム制を導入している企業では、実際に残業の抑制などを行えているのでしょうか。

ここでは、厚生労働省の調査結果を見ながら、フレックスタイム制を導入している企業における労働時間の実態を見ていきます。

フレックスタイム制を導入している

企業と労働者の割合

令和6年就労条件総合調査によると、調査対象企業のなかで変形労働時間制を導入しているのは60.9%であり、そのうちフレックスタイム制を取り入れている会社は7.2%です。

変形労働時間制の適用を受ける労働者52.3%のうち、11.5%の労働者がフレックスタイム制の対象であることがわかっています。

<参考>:令和6年就労条件総合調査(厚生労働省)

フレックスタイム制における残業時間の実態

続いてフレックスタイム制における残業(時間外労働)の実態は、厚生労働省が実施している「労働時間制度等に関する実態調査(個人調査)」の第7表で「1年間に1か月の時間外労働時間数が45時間を超えた回数別労働者数・割合」の項目を確認するとわかります。

まず通常の労働時間制度の場合、89.3%の企業が1年間に1か月の時間外労働時間数が45時間を超えた回数を「0回」と回答しています。これに対してフレックスタイム制の導入企業は、86.5%と若干低い数字です。

また、超えた回数が「1回」「2回」「3回」のところを見ると、フレックスタイム制が通常の労働時間制度と比べて時間外労働が多くなりやすい実態が見えてきます。

| 1回 | 2回 | 3回 | |

| 通常の労働時間制度 | 3.3 | 1.7 | 1.2 |

| フレックスタイム制 | 4.8 | 4.5 | 2.6 |

<出典>:労働時間制度等に関する実態調査 / 個人調査 (厚生労働省)

フレックスタイム制における

年次有給休暇の取得実態

なお、多くのフレックスタイム制の場合、従業員が自ら始業・終業時刻を決められることで柔軟な働き方が可能となり、年次有給休暇を取得しなくても「早く帰って子どもを病院に連れて行く」とか「疲れがたまっているから、出勤時間を遅くする」といった調整を行えます。その結果として生じやすくなるのが、年次有給休暇の取得率の低下です。

厚生労働省の資料「労働時間制度等に関する実態調査結果について(概要)」によると、「年次有給休暇を取得した日数(1年)」における通常の労働時間制度とフレックスタイム制では、以下のような違いがあることがわかります。

| 5日以下 | 6~10日 | 11~15日 | 16~20日 | 21日以上 | |

| 通常の労働時間制度 | 22.9 | 30.4 | 24.1 | 17.6 | 4.6 |

| フレックスタイム制 | 18.9 | 24.0 | 28.5 | 19.8 | 4.3 |

<出典>:労働時間制度等に関する実態調査結果について( 概要 )<PDF>(厚生労働省)

フレックスタイム制の場合、通常の労働時間制度よりも年次有給休暇の取得回数が「5日以下」や「6~10日」といった非常に少ない数字になってしまう人が増える一方で、「11~15日」や「16~20日」になるとこれらの数字が逆転する傾向があるようです。

ここまでの調査結果をまとめると、フレックスタイム制の実態としては以下のようなことが見えてきます。

|

|

フレックスタイム制での労務管理のポイント

フレックスタイム制を導入する際には、労務管理のやり方でも注意すべき点があります。具体的なポイントを見ていきましょう。

フレックスタイム制における労働時間の把握義務

フレックスタイム制は、始業・終業時刻や労働時間を労働者の決定にゆだねる便利な制度です。ただし、ここで一つ注意すべき点があります。それは、フレックスタイム制を実施する場合も各事業場における日々の労働時間は適切に把握できる仕組みが求められるということです。

たとえば、日々の始業・終業時刻および労働時間を従業員による自己申告制とした場合、実際は働いていない時間が申告されるなどの不適正な運用が行われるかもしれません。

また、その逆で「仕事が終わらないから」などの理由から時間外労働の上限規制を大きく超えた勤務が行われていた場合、その事実が発覚したときに会社側にペナルティが科せられる可能性もあるでしょう。

フレックスタイム制という複雑性が高い仕組みのなかで適切な労働時間の把握・管理を行うためには、タイムカードやICカードなどの客観的な記録を基礎とすることが重要になってきます。

フレックスタイム制での休憩時間

フレックスタイム制のもとでも、労働基準法第34条のルールにもとづく休憩時間の付与が必要です。

まず「一斉休憩の原則」を適用する業種の場合、休憩時間はコアタイム中に定めます。これに対して「一斉休憩の原則」の適用から外れる場合は、休憩をとる時間帯を労働者本人に委ねることになります。

この場合、以下の2つを就業規則に記載する必要があります。

|

|

「一斉休憩の原則」を適用する業種であるにも関わらずコアタイムの設定がないなどの事情がある場合は、労働基準法第34 条第 2 項の労使協定を締結して一斉休憩の適用を除外する必要があります。

フレックスタイム制と有給休暇

フレックスタイム制の対象者が年次有給休暇を1日取得する場合、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」を働いたものとして扱います。

ただし、フレックスタイム制では、先述したとおり柔軟性が高い働き方が実現することから、従業員側ではわざわざ年次有給休暇を取得しなくても、子どもの学校行事への参加といったプライベートの用事も済ませてしまえる傾向があります。

こうしたなかで付与した有給休暇を適切に消化してもらうためには、人事部門や上長による働きかけや休暇をとりやすい風土・環境の整備も必要です。

フレックスタイム制における

残業問題の改善策と取り組み例

フレックスタイム制のなかでは「残業が増えやすくなる」とか「年次有給休暇の取得回数が減る」といった問題が起こりやすくなるのは前述したとおりです。これらの問題を解決するには、リアルタイム性の高い監視や問題を抱えた従業員および上長に指摘・相談・ヒアリングができる仕組みを取り入れるのが理想です。

そこで役立つのが、勤怠管理システムや労務管理システムといったITツールです。こうしたITツールを導入すると、従業員が打刻したタイムカードの情報をシステム上で迅速に把握可能となります。つまり、紙のタイムカードにありがちな「集計するまで実態がわからない」といった問題を解消できるわけです。

また、勤怠管理システムのなかには、法令に則ったアラート機能や問題の検知機能が備わっている種類もあります。こうした機能を活用すれば、「時間外労働が基準を超過している」とか「年次有給休暇の時季指定義務が果たされていない」といった問題について、リアルタイムの検知・指摘が行えるでしょう。

フレックスタイム制の場合、対象メンバーが働く時間帯が上司や人事部門などとずれてしまい、直接的な管理や指摘を行えない問題が生じやすくなります。そういったなかで残業時間や年次有給休暇などの問題を解消するためには、便利なITツールを活用して管理精度の向上を図っていく必要があるでしょう。

人事労務のアウトソーシングならラクラスへ

本記事では、フレックスタイム制の概要および残業の基礎知識を確認したうえで、労務管理の重要ポイントになる適正なタイムマネジメントや有給休暇、残業との関係などを解説してきました。フレックスタイム制については多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。

もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。

この記事の監修者:監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

社労士試験合格後、社労士事務所勤務を経て、ソフトバンクグループのシェアードサービス企業で給与計算業務に携わるとともに人事システムの保守・運用を担う。

その後、人事業務のアウトソーシングサービスを提供する企業の立上げに参画。

主に業務構築、システム運用に従事。

その他、人事領域以外のアウトソーシング企業等での勤務も経験し2019年に独立。

現在、人事・給与計算システムの導入支援を中心に社労士として顧問企業の労務面のサポートも行う。