育休明けの異動は違法になる? 人事担当と子育て社員が知っておきたい法律知識と対処法

本記事では、育休明けの異動や転勤について、人事担当者側で知っておくべき法律知識と労使トラブルを防ぐためのポイントを解説します。また、「異動や転勤はなるべく避けたい」と考える従業員側の対策も簡単に紹介していきます。

これから育休明けの異動や転勤について対応する方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

近年では、国が育児休業の取得を推進するなかで、育休明け従業員の異動(転勤)や処遇に頭を悩ませる企業が多くなっています。

また、不安や悩みを抱えているのは、会社側だけではありません。育休を経て職場復帰する従業員側にも、「今の部署でキャリアを積めるのだろうか」「別の部署に転勤になってしまうのではないか」といった疑問や不安が生じるケースは少なくないでしょう。

そんななかで人事部門が適材適所の配置を行い、さまざまな事情を抱える従業員と一緒にビジネスを前進させていくうえでは、異動に関する法律知識を身につけたうえで、適切な対応をしていく必要があります。

そこで本記事では、まず育休明けの異動や転勤について、人事担当者側で知っておくべき法律知識と労使トラブルを防ぐためのポイントを解説します。また後半では、「異動や転勤はなるべく避けたい」と考える従業員側の対策も簡単に紹介します。

育休明け従業員の配置転換について頭を悩ませている方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

育休明けの部署異動“自体”は違法ではない

就業規則や雇用契約書に「配置転換の定め」を記載していれば、育休明け従業員に部署異動や転勤などを命じること“自体”は、違法にならない可能性が高いです。その理由は、就業規則や雇用契約書に書かれた「配置転換の定め」は、会社側が配置転換命令権を有することを意味するからです。

ただし、会社側に命令権があれば、どのような異動でも命じても良いわけではありません。

法律や社会通念上の観点で考えて明らかにおかしい異動・転勤命令であれば、従業員側に違和感や不信感が生じる可能性が高いでしょう。また、「その内容に納得できない・許せない」となれば、訴訟にまで発展するかもしれません。ですから、異動に関する法律や原則を、しっかりと理解しておく必要があるのです。

育休明けの異動に関する法律と原則とは

育休明け従業員の異動・転勤命令で注意すべき法律や原則は、3つあります。それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。

(1)育休取得を理由とした不利益取扱いの禁止

育児・介護休業法と男女雇用機会均等法では、育児休業を取得した労働者にとって「不利益になる扱い」をしてはいけない旨を定めています。実際の条文は以下のとおりです。

|

【育児・介護休業法第10条】 事業主は、労働者が育児休業の申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

【男女雇用機会均等法第9条第3項(抄)】 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

<引用>:妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い(厚生労働省)

|

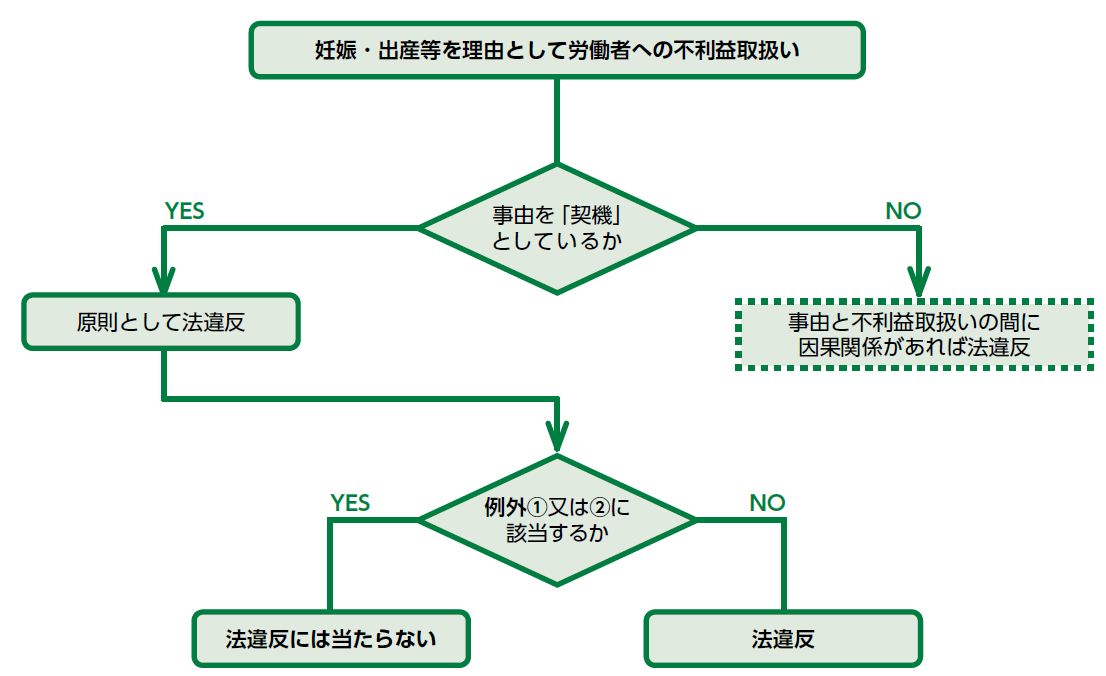

なお、厚生労働省では「妊娠・出産・育児等を理由とする不利益取扱い」の判断基準を、以下のフローで示しています。

<引用>:妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い(厚生労働省)

ただし、上記は原則であり、例外になるケースもいくつかあります。育休明け従業員への対処に関して不利益扱いのチェックするときには、上図の引用元でもある厚生労働省の資料の細部まで目を通したほうがよいでしょう。

(2)原職または原職相当職への復帰の原則

育児・介護休業法では、育休明け従業員が「スムーズに職場復帰できることが理想」という前提から、企業側に対して「原職または原職相当職に復帰させる配慮」を求めています。

ここでいう原職相当職の範囲は、事業所の組織状況や業務配分などの事情で変わるものです。一般的には、以下の3つのすべてに該当した状態が「原職相当職である」と評価されるでしょう。

|

1.休業後の職制上の地位が休業前より下回っていないこと 2.休業前と休業後とで職務内容が異なっていないこと 3.休業前と休業後とで勤務する事業所が同一であること

<引用>:Ⅸ-2 雇用管理及び職業能力の開発向上等に関する措置 (第22条)(厚生労働省)

|

(3)育児・介護休業法における配慮義務

「育児・介護休業法の指針」(平成21年厚生労働省告示第509号)では、育児および介護中の従業員における仕事と家庭の両立を図りやすくするために、事業主側が講ずるべきさまざまな「配慮」を定めています。

そのなかでポイントになるのは、以下のような配慮です。

|

<引用>:育児・介護休業法の指針(平成21年厚生労働省告示第509号)(厚生労働省)

|

育休明けの異動が無効・違法になるケース

ここまで紹介した法制度が守られていない場合、会社側が命じた育休明け異動は「違法」かもしれません。また、違法性が高い異動の場合、従業員の訴えに対して裁判所が「無効」と判断することで、原職への復帰や損害賠償の支払いが命じられる可能性もあるでしょう。

では、裁判所ではどういったポイントから異動命令の「有効」「無効」を決めているのでしょうか。ここでは、育休明け従業員の異動・転勤命令が「無効」と判断される条件を確認したうえで、「有効」「無効」それぞれの判例を見ていきましょう。

育休明けの異動・転勤命令が無効となる条件

さまざまな判例を通して見えてくるのが、裁判所では、育休明けの異動や転勤命令が以下のいずれかに該当する場合に「権利濫用にあたる」と判断している点です。

|

(1)業務上、異動・転勤の必要性がない場合 (2)業務上の必要性はあるものの不当な動機・目的によって

|

たとえば、大規模コールセンターなどのように同じ業務を担当できるメンバーがほかにもいたとします。その環境では、「育児を理由に長期間休んでも問題ない」一方で、毎日忙しいので「現場的には早く復帰してもらうと非常に助かる」といった状況の場合、そこで異動や転勤を命じると(1)に該当して「無効」になる可能性が高いかもしれません。

また、たとえば顧客都合による急な残業などが多く、育児中の従業員には務まりにくい業務の場合、「転勤・異動の必要性はある」という見方ができます。

しかし、だからといって、たとえば「埼玉県の大宮市在住の社員」を「神奈川県足柄郡の営業所」に転勤・異動させるとどうでしょう。新幹線を利用しても片道3時間近くかかることから、「(2)社員に通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」と判断されて「無効」になる可能性があるでしょう。

なお、育児・介護休業法では、育児または介護中の労働者について「時間外労働の制限」や「深夜業制限」などの制度も設けています。育休明け従業員の異動命令や現状に合った働き方の提案をする際には、こうした法律も深く読み込んでおく必要があるでしょう。

<参考>:妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い(厚生労働省)

<参考>:5.家族的責任を有する労働者への配慮について(厚生労働省)

育児中の従業員への転勤命令が無効とされた裁判例

育児中の従業員への転勤命令が無効となった裁判例として「東京地方裁判所 平14(ヨ)21112号 平成14年12月27日判決」があります。

このケースでは、家庭の事情を抱えた男性社員が東京から大阪への転勤命令を拒否しています。“家庭の事情”というのは、以下のとおりでした。

|

|

裁判所が転勤命令を「無効」と判断した理由は、業務上の必要性は認められるものの子ども2人が重度のアトピー性皮膚炎であり、父親の転勤後に妻が1人で育児をすることを考えると、金銭的なカバーだけでは育児面での不利益を補えないということでした。

また、企業側が転勤の再検討を一度も行わなかったことも、育児・介護休業法26条の「配慮の趣旨」に反するとしています。

育児中の従業員への転勤命令が有効とされた裁判例

一方で、「最高裁判所第三小法廷 平成8年(オ)128号 平成12年1月28日判決」では、育児中の従業員への転勤命令が有効とされています。

このケースでは、「通勤時間が長くなり、子どもの保育園送迎が難しい」という理由から、育児中の女性従業員が目黒区から八王子事業所への転勤を拒否しました。その結果、会社は懲戒解雇を命じています。

裁判所では、八王子事業所で社員の補充を早急に行う必要があったことなどの理由から、「業務上の必要性がある」と判断しました。また、以下のポイントから「転勤により社員が被る不利益は必ずしも小さくはないが、通常甘受すべき程度を著しく超えるとはいえない」と判断しています。

|

|

【企業側】育休明け異動による労使トラブルを防ぐ注意点

育休明け従業員の場合、先ほどのケースのように保育園のお迎え時間や産後の体調変化などの理由から「育休前と同じ働き方が難しい」という問題が生じがちです。

また、本人のなかにも「キャリアが停滞することへの焦り」や「残業ができず収入が減ることへの不安」といった、さらに深い悩みが存在することがあります。

このように複雑な事情や悩みを抱えた従業員に異動命令を出す場合、労使間トラブルを防ぐためにさまざまな対策を講じていくことが重要です。ここでは、育休明けの異動命令を出すうえで実施すべき準備と注意点を4つ紹介しましょう。

注意点(1)

就業規則などに配置転換ルールを明記しておく

異動や転勤の命令を出すためには、就業規則や雇用契約書などにその裏付けとなる「異動(転勤)命令の規定」を設けておく必要があります。

たとえば就業規則に「業務上の都合により、配置転換、転勤を命ずることがある」という記載をし、それが従業員に周知された状態ではじめて会社側が転勤命令権を持つことになる、といったイメージです。

また、認識のズレによるトラブルを防ぐためには、たとえば会社説明会や入社の受入れ時に「こういった業務の特性上、◯◯の場合は異動をお願いする可能性があります」と書面を示しながら説明するのも一つの対策になるでしょう。

ただし、近年のビジネス環境では「職種限定社員」や「勤務地限定社員」といった“ジョブ型雇用”に近い働き方で入社する従業員も多くなっています。こうした社員については、「採用時に、異動転勤を制限する個別の約束が行われていないか」を確認する必要があるでしょう。

<参考>:就業規則を作成しましょう(厚生労働省)

注意(2)従業員とコミュニケーションを図る

異動命令によるトラブルを防ぐためには、従業員とのコミュニケーションを通して「家庭の状況」および「本人の想いやキャリアビジョン」などを確認することが重要です。それは、育休明けの従業員が働くうえでのニーズや不安要素を知る作業にもなります。

「家庭の状況」については、以下のような項目をヒアリングするとよいでしょう。

|

|

あわせて、「本人の意向(育休後の仕事やキャリアへの想い)」も大事な要素です。

会社側は組織や事業の都合上、従業員のニーズをすべて叶えられるわけではありません。しかし、たとえば非常に優秀なハイパフォーマー人材に以下のような具体的ビジョンがあったとしたらどうでしょう。

|

「子どもが◯歳になったら姉に預けられるので、そこから現場でキャリアを積みリーダーを目指したい。」

|

このような場合、その想いを応援するような配置やサポートをすることでお互いにとってのWin-Winにつなげていきやすくなるでしょう。

なお、ここでヒアリングした内容は、時間の経過とともに変わる可能性があります。その変化には、たとえば「義母と同居することになり、毎日残業できるようになった」のように、労使にとってポジティブな内容もあるでしょう。

こうした話にしっかり耳を傾けられる関係・仕組みがあると、配置の最適化や優秀な人材の定着も促しやすくなるでしょう。

注意点(3)配慮できるポイントを検討する

育休明けの従業員は、慣れない子育てと仕事の両立や体力が戻らないなどの理由から、さまざまな悩みを抱えがちです。こうしたなかで異動を命ぜざるを得ない場合、従業員負担を最小限にする対策の検討も必要でしょう。それは、大事な人材の育児離職を防ぐうえでも重要なことです。

具体的には、以下のポイントを検討するとよいでしょう。

|

|

上記の項目をじっくり検討することで、会社側としてできる最大限の配慮を本人に示しやすくなるはずです。

注意点(4)異動(転勤)命令は書面で交付する

異動(転勤)の命令は、その必要性や勤務条件などを示し本人を説得したうえで出すものです。そこで「言った・言わない」などのトラブルを防ぐためには、命令を「書面」で出すことが重要でしょう。

異動命令の具体的な手続きや注意すべきポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひチェックしてください。

【関連記事】発令とは? 人事異動の内示・辞令との違いや用語の使い方、適切な手続きの流れを詳しく解説

育児を理由とする異動拒否への対応ポイント

育休明け従業員への異動命令は、先ほど紹介した判例が示すとおり、育児を理由に拒否されることがあります。こうしたなかで労使トラブルを防ぐためには、法律の考え方にもとづく適切な手続きと対策が必要です。その対応ポイントについて、ここでは4つを挙げて解説していきます。

ポイント(1)

そもそも人事異動や転勤命令を拒否できる?

会社側で就業規則や雇用契約書に人事異動や転勤の規定を設けていて、従業員本人がその対象者に該当する場合、「異動命令は拒否できない」のが原則です。それは先述のとおり、会社側には従業員に対する異動命令の権利があるからです。

ただし、対象者が育児・介護中の場合、育児・介護休業法などの法律ルールが適用されることになります。それはつまり、当該従業員に対して会社は可能な限りの配慮をしなければならないことを意味します。

育休明け従業員が異動命令を拒否する理由が「育児中のため」であり、法律および社会通念上その正当性が認められた場合、会社側はそれ(異動拒否)を受け入れざるをえなくなるでしょう。

ポイント(2)

育児を理由に転勤を拒否する証明資料を提出してもらう

育児中の従業員が転勤拒否をする場合、その正当性を判断する目的で以下のような書類を提出してもらいます。

|

|

こうした書類を確認することで、「A営業所に転勤すると子どもの送迎が難しくなる」や「Bさんの子どもは難病で地元の医療センターに通院しているから、C市への転居・転勤は難しい」といった正当性を判断できるでしょう。

また、育児中の転勤拒否について「上長に申し出れば簡単に拒否できるようだ」などの誤情報が社内に流れることを防ぐためにも、書類は必ず提出してもらい、「正当性があった場合のみ受け入れる」という手続きを踏む必要があるでしょう。

ポイント(3)

転勤の目的および必要性を丁寧に説明する

書類の確認で正当性を証明できない場合、原則として異動命令の撤回をする必要はないでしょう。

ただし、法律的には正当な異動命令だとしても、従業員との間にわだかまりができてしまっては本末転倒です。そこから労使間トラブルに発展させないためにも、異動命令の必要性や目的は丁寧に説明する必要があります。

まず、異動の目的や必要性の説明では、会社側の都合だけでなく、従業員本人のことを考えた理由を添えることが必要です。たとえば、「いまの業務では16時半以降の問い合わせが多く残業になることが多いから、保育園のお迎えに間に合わない可能性が高い」といった説明なら配慮を含めた異動目的になるでしょう。

また、異動によって勤務拠点が変わる場合、「次の営業所は◯◯駅の近くにあるから、保育園のお迎えに行く経路としては今の場所より良いかもしれない」のように、通勤所要時間や経路などの面での配慮を添えてもよいかもしれません。

転勤とともに転居の必要がある場合、社宅提供・手当の支給・引っ越し代の負担などを予定していることも伝えましょう。

いずれにせよ、このステップでは「会社側から提供できる可能な限りの配慮や相手のことを考えた目的・必要性を伝えて納得してもらう」ことが重要になります。

ポイント(4)

転勤目的を説明しても納得してもらえない場合

業務上の必要性があり会社側でも適切な配慮をしている場合、異動命令は権利濫用にはあたりません。それはつまり、法律的に見ても有効性が高いということです。そこでもし従業員が命令に従わない場合には、重大な社内秩序違反として解雇も辞さない姿勢で対応していく必要がでてきます。

ただし、従業員の解雇は、「異動命令を拒否するから」という理由で即刻行えるほど単純ではないものです。労働契約法の第16条では、解雇について以下のように定めています。

|

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

<引用>:労働契約法(厚生労働省)

|

また、育児・介護休業法では、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする解雇も不利益扱いとして禁止しています。

<参考>:職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する不利益取扱いやハラスメントについて(厚生労働省)

育児を理由に異動拒否をする従業員に対しては、たとえ解雇を前提に対応を進めるとしても、「会社側では十分に配慮を行ったこと」が社会通念上において相当であると認められるだけの丁寧なアプローチをする必要があるでしょう。

また、不当解雇として裁判や労働審判を起こされるリスクを防ぐうえでは、まずは退職勧奨を行い、最後の手段として解雇を行うのが一般的な考え方になります。

【従業員側】

育休明けの異動や転勤がもたらす影響

ここからは、育休明けの異動および転勤について、従業員側の視点で考えていきたいと思います。

本人もしくは配偶者の妊娠・出産を経て育児休業を取得した場合、子どもが生まれる前と比べて生活リズムや自分たちの体力・体調などに大きな変化が生じていることが多いはずです。

また、子育てのサポート役として自分たちの親や兄弟姉妹、ベビーシッターなどを頼る場合、人との関わり方やコミュニケーション頻度も大きく変わる可能性が高いでしょう。

こうしたなかで会社から言い渡される異動は、産休・育休中に構築した子育ての体制にさらなる変化をもたらす要因になるかもしれません。また、異動によって仕事内容や拠点が変わった場合、心身の負担がさらに大きくなることもあるでしょう。

会社側には、さまざまな要因から育休明けの従業員に異動命令を出さざるを得ない事業があるものです。こうしたなかで、異動命令を受け入れスムーズな社会復帰につなげていくためには、育休前からそれなりに準備をしておくことが重要になるでしょう。

【従業員側】

育休明けの異動を防ぐ対策と考え方

まず、異動・転勤の命令に従うことは、従業員の義務です。そのため、原則的には人事異動を正当な理由なく拒否することはできません。

ですから、たとえば事業の特性上、残業が不可欠な部署や職種で働いていた人が、妊娠・出産・育休を経て職場復帰する際に、「子どものお迎えの都合で残業はできない」となれば、異動や転勤の対象になる可能性が高いかもしれません。

こうしたなかで、育休明けの異動・転勤命令を防いだり、転勤するとしてもその影響を最小限にしたりするためには、育児休業に入る前から何らかの準備をしておくことが必要になります。

では、従業員側で行える基本的な対策は何なのか。

具体的に見ていきましょう。

対策(1)就業規則や雇用契約書などを確認する

まず、会社の異動・転勤ルールがどのようになっているかを確認します。

そこに「業務上の都合により、配置転換、転勤を命ずることがある」といったルールがあり、自分が対象者に該当する可能性が高い場合には、正当な理由なく異動拒否することは難しいでしょう。

ただし、育児や介護をする従業員へのサポートに力をいれている会社では、たとえば「時短正社員」「フレックスタイム制度」「在宅勤務制度」といった独自の支援制度を設けていることがあります。

こうした仕組みをうまく活用すれば、例として「月・水・金は原則的にオフィスへ出勤して、火・木は在宅勤務で」といったような働き方を実現できるかもしれません。

いずれにせよ、子育ての負担が大きいなかで仕事との両立を続けるためには、会社と自分との契約内容や子育て社員向けの支援制度などを理解し、活用できるものは最大限使っていく姿勢を持つことが必要でしょう。支援制度の詳細については厚生労働省の各種ページをご確認ください。

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き(厚生労働省)

<参考>:テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(厚生労働省)

対策(2)育休取得後について上司と話し合う

近年のビジネス環境では、労働者の働き方が多様化するなかで、「企業と個人が一緒にキャリア自律を目指していく」という考え方で従業員と関わる企業が多くなりました。

そうしたなかで、子育てと仕事を両立させながらキャリアアップを図るためには、上司との定期的な1on1や人事評価面談の際に、自分が思い描くキャリアを積極的に伝えることが重要です。

そこでポイントになるのが、仕事と家庭生活における現実的なビジョンを「具体的に描くこと」になります。

たとえば、「長女が小学校にあがるまで(あと2年)は定時退社が必須であり、従来のように現場で残業をすることができない」という場合、そういった現実的な状況を含めたビジョン設計を行い、「育休取得後は時短正社員として働き、2年後から現場に戻って管理職を目指したい」などと伝えることも大切です。

会社側には組織や事業の都合ですべてのニーズを叶えられない事情もありますが、具体的なビジョンを伝えておくと、「それならリーダー補佐として経験を積めるのではないか」とか「2年間は◯◯部門に異動してもらうかもしれない」といった、具体的かつ建設的な話ができるかもしれません。

自分の希望が通るかは別として、「具体的な話をするからこそ、具体的な回答につながりやすくなる」と捉えてキャリアビジョン設計を進めてみるとよいでしょう。また、上司と良好な関係を築いておくと、子育てが一段落した状況での現場復帰の希望も通りやすくなるかもしれません。

ポイント(3)

異動や転勤になる可能性も想定しておく

近年のビジネス環境は、コロナショックやウクライナ侵攻といった予測不能な出来事が頻発する“VUCA”の時代です。そんな状況下では、コロナ禍の日本でリモートワークが一気に普及したように、会社の方針がいきなり変わったりすることも起こりえます。

そうした時代にビジネスパーソンとして自らのキャリアを切り開いていくためには、育休明けの異動リスクも想定し、さまざまな意味での「備え」をすることが重要です。

たとえば、転勤の候補地としてA市とB市がある場合、「保育園経由での通勤時間」や「実家や託児所利用時のシミュレーション」などをしておくのもよいでしょう。A市とB市を比べて「B市のほうが両立しやすそうだ」と感じたときには、その旨を上司に伝えてもよいかもしれません。

また、通勤時間や体力などの問題から別部署での就労も難しそうな場合、「転職」による新たなキャリア形成を視野に入れて情報収集を始めておくのもよいでしょう。

ポイント(4)家族に相談しておく

子育てと仕事を両立するためには、育休明けの異動・転勤の可能性も含めて家族に相談しておくことも大切です。そういった話を積極的にすることで、配偶者や両親なども心の準備を中心とする「備え」を行いやすくなります。

また、たとえば義父母にそれなりの余裕がある場合、「育児休業が終わって職場復帰するなら、7月から私たちが交代でお迎えに行ってあげようか?」などの申し出が得られるかもしれません。

子育て中はさまざまな悩みや負担がつきないものですが、異動などの状況も積極的に話すことで、思いがけないサポートにつながることもあるでしょう。

【従業員側】

育休明けに異動を言い渡された場合の対処法

育休明けに異動を言い渡された場合、正当な理由がなければ会社の命令に従うのが原則です。しかし、どうしても命令に納得できない場合は、以下の方法で対処してみるのも一つの策になります。

対処法(1)

異動できない理由を伝えて配置の見直しを依頼する

子育て中の従業員が人事異動を拒否するためには、たとえば「子どもが難病で、◯◯医療センターに定期通院しなければならない。急に症状悪化することもあるため、医療センターの近くで生活・勤務したい」といった正当な理由が必要です。

こうした理由で命令を拒み、配置を見直してもらうためには、以下のような正当性を証明する書類の提出が必要となります。

|

|

対処法(2)

どうしても同意できない場合の転職検討

ここまで説明してきたとおり、正当な理由なく異動を拒否することは会社の秩序違反となる行為です。会社の説得を拒み続けると、退職勧奨から解雇へと話が進んでいくかもしれません。会社側からこうしたキーワードがでてきた場合、上長や人事部門との良好な関係維持も難しくなるでしょう。

この場合、いまの会社で働き続けることを諦めて、自分のスキルを活かした新たな職場を探し始めるのも一つの方法です。

インターネット上には、育児と仕事の両立がしやすいフルリモート求人などもたくさんでています。「仕事はやりたいが、いまの部門にはとどまれない」という状況に直面した場合、「仕事と子育ての両立について考える良い機会」と捉えて転職活動をはじめてみるのもよいでしょう。

育休明けの異動を乗り切るための

実践的アドバイス

育休明けの異動を受け入れ、新たな職場で仕事復帰する場合、多くの人にとっての環境に馴染むだけでも負担になることが多いはずです。

そのような時期を乗り切って子育てと仕事の両立を図っていくためには、生活や仕事のあらゆる面での「見直し」を行うのも一つの手段です。すぐに実践できるポイントについて、簡単に紹介しましょう。

ポイント(1)タイムマネジメントを見直す

たとえば、いつも大量のタスクを抱えていて、それらが終わらないことで保育園のお迎えが遅れがちになってしまう場合、タスクのタイムマネジメントについて見直してみましょう。

タイムマネジメントの基本は、タスクの洗い出しと優先順位付けです。

自分が抱えているタスクを一覧化して期日などで優先順位付けすると、業務を効率的に進めやすくなります。また、「10時までは電話が来ないから集中しやすい」とか「午後は眠くなるからチェック系業務には不向き」といったパターンがわかると、以下のような習慣化によって業務を効率よく進めやすくなるかもしれません。

|

|

ポイント(2)同僚にサポートをお願いする

子育て中は、子どもの急病などで会社を休んでしまう日が多くなります。こうしたなかでお客様や取引先に迷惑をかけることなく仕事を進めるためには、上司や同僚との間で「困ったときの相談やサポートをお願いしやすい関係」を築いていくことも必要です。

特に自分一人で何でも抱え込んでしまう傾向がある人は、まわりの人と積極的にコミュニケーションを図り、悩みや問題を早めに解決していくことが重要です。そうすることで罪悪感の元凶ともいえる「大きな迷惑をかけてしまう状況」も生じにくくなるでしょう。

人事労務のアウトソーシングならラクラスへ

本記事では、育休明けの異動や転勤について、人事担当者側で知っておくべき法律知識と労使トラブルを防ぐためのポイントについて解説してきました。育休明けの異動については多くの注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。

もし人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。