介護休業と介護休暇の違いは?取得条件・給与と給付金・利用期間などをわかりやすく解説

本記事では、介護休業と介護休暇の違いを確認したうえで、それぞれの取得条件や活用できる給付金などを解説していきます。また、記事の後半では、運用時のポイントも紹介していきます。介護休業もしくは介護休業の導入を検討中の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

近年、社会では少子高齢化が進むなか、企業では従業員が仕事と介護の両立をしっかりとできる環境整備の重要性が高まるようになってきました。

そうしたなかで注目されているのが、『介護休業』と『介護休暇』という2つの制度です。介護をする従業員の離職などを防ぐためには、人事担当者が制度内容を理解したうえで取得しやすい仕組みや環境をつくる必要があるでしょう。

そこで本記事では、人事部門内でも混同されやすい介護休業と介護休暇の違いを確認したうえで、それぞれの取得条件や活用できる給付金などを解説します。記事の後半では、運用時のポイントも紹介していきます。

介護休業もしくは介護休暇の導入を検討中の人事担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

介護休業と介護休暇の違いとは?

介護休業と介護休暇は、似て非なるものです。ここではまず、用語の意味や両者の違いについて、厚生労働省の情報をまじえながら見ていきましょう。

介護休業とは?

介護休業とは、労働者が要介護状態にある対象家族を介護するための「休業」制度です。

休業は、労働者と企業が“労働契約を続けたまま、業務を行わない”ことを意味する言葉になります。詳細は後述しますが、介護休業制度の「休業」は、どちらかといえば1日や2日といった短いものよりは「長い(期間の)休み」を指す表現であることが多いでしょう。

<参考>:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう(厚生労働省)

介護休暇とは?

介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための「休暇」制度です。

休暇は、労働契約上は労働義務があるものの、一定の要件に該当したときに“労働義務が免除されるもの”を指す言葉になります。介護休暇制度の「休暇」は、先述の介護休業と比べて「短い休み」を示すものです。

なお、休暇には法律で定められた「法定休暇」のほかに、企業が独自に導入する「法定外休暇」があります。法定外休暇は、特別休暇と呼ばれたりするものです。

ちなみに、本記事で紹介する介護休暇は「法定休暇」です。近年の日本では、法定休暇の内容をさらに拡充した独自の介護休暇制度を導入する企業も多くなっています。

<参考>:通院の付添いなどで短時間の休みが必要な時は、「介護休暇」を活用しましょう。(厚生労働省)

介護休業と介護休暇の違い

介護休業と介護休暇という2制度の大きな違いは、取得できる時間(日数)です。厚生労働省が公開しているサイトの以下のタイトルを見ると、その違いもイメージしやすいのではないでしょうか。

|

【介護休業】 「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう <参考>:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう(厚生労働省)

【介護休暇】 通院の付添いなどで短時間の休みが必要な時は、「介護休暇」を活用しましょう。 |

介護休業と介護休暇には、時間(日数)以外にもさまざまな相違点があります。ここからは、各制度の対象労働者・対象家族・利用期間/回数・手続き方法などを詳しく見ていきましょう。

介護休業の取得要件と手続きのポイント

介護休業を導入し、従業員が取得しやすい仕組み・環境を構築するためには、制度の中身を知ることも重要です。ここでは、介護休業を取得するための要件や手続きのポイントを解説していきます。

介護休業の対象労働者

介護休業を取得できるのは、以下の要件に該当する対象家族を介護する男女の労働者です。なお、日々雇用される日雇いの労働者は対象外となります。

|

要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の 期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある <引用>:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう(厚生労働省)

|

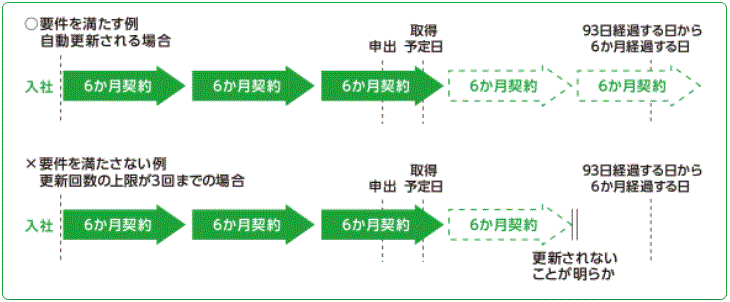

ただし、パートタイマーやアルバイトのように雇用期間の定めがある労働者は、申し出時点で以下の要件を満たすことが必要です。

|

取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

<引用>:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう(厚生労働省)

|

また、企業と労働組合(労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する人)との間で労使協定が締結されている場合は、以下に該当する労働者は介護休業の対象外となります。

|

|

<参考>:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう(厚生労働省)

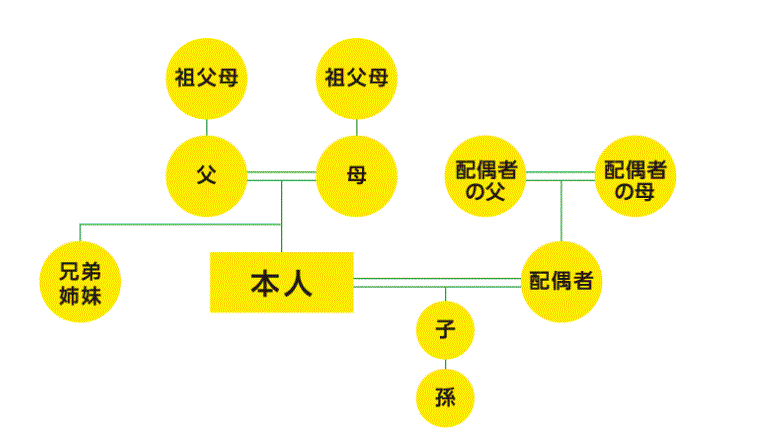

介護休業の対象となる家族

介護休業の対象家族の範囲は、以下のとおりです。

|

<引用>:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう(厚生労働省)

|

介護休業の利用期間と回数

介護休業は2017年1月の育児・介護休業法の改正で、対象家族1人につき「通算して93日を限度とする3回までの分割取得」が可能となりました。

改正前の「93日を上限に原則1回まで」と比較すると、分割取得が導入されたことで、労働者にとって利用しやすい制度に変わっていることがわかると思います。

現行法では、以下のようなイメージで3回の介護休業を取得することも可能となっているのです。

|

【1回目】30日 【2回目】30日 【3回目】33日 <出典>:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう(厚生労働省)

|

介護休業の手続き方法

介護休業の手続きは、労働者が休業開始予定日の2週間前までに書面などを通じて事業主に申し出るものです。

事業主が介護休業の申し出を受けた場合、労働者に対して、介護休業の開始予定日および休業終了予定日などを書面等で速やかに通知する必要があります。厚生労働省のホームページでは社内様式例を公開しておりダウンロードできるようになっていますので、ぜひチェックしてみてください。

労働者が休業終了予定日の2週間前までに申し出をすれば、事由を問わず1回の休業につき1度に限り、休業終了予定日の繰下げ変更が可能となります。一方で、介護休業の開始日については、繰上げ・繰下げ変更の定めがありません。

ただし、厚生労働省では、以下のように労働者にとって有利な条件設定や対応をすることは差し支えないとしています。この場合、自社独自の取り決めを就業規則などに明記しておくことが必要になるでしょう。

|

|

<参考>:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう(厚生労働省)

介護休業中の給与支払いと給付金

企業は介護休業中の労働者に給与を支払う必要はありません。ただし、介護休業中の労働者の経済的支援をするために、国は『介護休業給付』という制度を設けています。一般では、介護休業給付金と呼ばれる制度です。

ここでは『介護休業給付』の概要とポイントを見ていきましょう。

-

介護休業給付の支給対象者

介護休業給付は、雇用保険の関連制度です。介護休業給付を受けるためには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。

|

(1)雇用保険に加入していること (2)介護休業開始の直近2年間に給与の支給があった月が12か月以上あること

|

介護休業給付の場合、このほかにも細かな要件がいくつかあります。詳細は、厚生労働省や産業労働局が公開している資料をチェックしてください。

<参考>:介護休業給付の内容及び支給申請手続について<PDFファイル>(厚生労働省)

<参考>:介護休業中の給与(東京都産業労働局)

-

介護休業給付の給付額

介護休業給付の給付額は、以下の計算式で算出するのが原則です。

|

【介護休業給付の給付額】(介護休業を開始したときの賃金日額)×(支給日数)×67%

|

ただし、介護休業の期間中に一部給与が支払われた場合、上記の式で算出された数字の80%を上限とする差額が介護休業給付から受給できます。支払われた給与が80%以上の場合、給付金は受給できません。

介護休業給付の給付額にも、多くの注意点があります。詳細は厚生労働省や東京都産業労働局の資料を確認しておきましょう。

<参考>:介護休業給付の内容及び支給申請手続について<PDFファイル>(厚生労働省)

<参考>:介護休業中の給与(東京都産業労働局)

-

介護休業給付の支給日数限度

介護休業給付の支給上限日数は、介護休業の取得上限と同じ「93日」です。

-

介護休業給付の申請方法

労働者が介護休業給付を受給するためには、会社から事業所を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に対して、以下の2つの書類を提出してもらう必要があります。提出期間は、介護休業終了日の翌日~2か月後の月の末日までです。

|

|

上記の提出時には、いくつかの添付書類を用意する必要があります。

たとえば、介護休業給付金支給申請書には、介護対象家族の氏名・労働者本人との続柄・性別・生年月日などが確認できる書類の添付が必要です。具体的には、住民票記載事項証明書などが該当するでしょう。

人事担当者が介護休業の管理などをするうえでは、介護休業を取得した本人に対して、こうした書類の提出を促すサポートも必要となります。

介護休暇の取得要件と手続きポイント

続いて、介護休暇を取得するための要件と手続きのポイントを解説しましょう。

介護休暇の対象労働者

介護休暇の対象者も、「対象家族を介護する男女の労働者」です。また、介護休暇でも日々雇用される日雇いの労働者は除かれます。なお、ここでいう“対象家族”の状態は以下のとおりです。

|

要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある

<参考>:通院の付添いなどで短時間の休みが必要な時は、「介護休暇」を活用しましょう。(厚生労働省)

|

また、企業と労働者の間で労使協定が締結されている場合、以下に該当する労働者は対象外となります。

|

(1)入社6か月未満の労働者 (2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

|

ただし、上記の(1)「入社6か月未満の労働者」の要件は、法改正により2025(令和7)年4月1日以降は廃止となります。注意しましょう。

<参考>:通院の付添いなどで短時間の休みが必要な時は、「介護休暇」を活用しましょう。(厚生労働省)

介護休暇の対象となる家族

介護休暇の対象家族の範囲は、介護休業と同じです。具体的には以下のとおりになります。

|

<引用>:通院の付添いなどで短時間の休みが必要な時は、「介護休暇」を活用しましょう。(厚生労働省)

|

介護休暇の利用可能日数と取得単位

介護休暇を取得できる日数は、以下のとおりです。事業主が特に定めていない場合、介護休暇の利用可能な日数は、4月1日~翌年3月31日の1年間で考えます。

|

【対象家族が1人の場合】年5日まで 【対象家族が2人以上の場合】年10日まで

|

介護休暇の取得単位は、令和2年12月31日までは「1日または半日単位」でした。これが令和3年1月1日からは、法改正により「1日または時間単位」に変わっています。

ただし、職種や業務によっては、時間単位での取得が難しいケースもあるはずです。

育児・介護休業法では、時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者について、時間単位での取得を除外する労使協定を締結していれば、1日単位でのみの取得にすることも可能と定めています。

<参考>:通院の付添いなどで短時間の休みが必要な時は、「介護休暇」を活用しましょう。(厚生労働省)

介護休暇の手続き方法

介護休暇の申し出方法は、書面提出に限定されていません。

社内に専用の申請様式や方法がない場合、制度上は口頭での申し出も可能としています。紙や専用フォーマットでの運用を行いたい場合は、厚生労働省が公開している社内様式例をダウンロードして参考にするとよいでしょう。

介護休業と介護休暇はどちらがおすすめ?

介護休業と介護休暇について解説してきましたが、これらはどちらか片方ではなく「両方をうまく使い分ける」ことで介護と仕事の両立が実現しやすくなる制度といえます。

介護休業の場合、長期間の休みが取得できるという特徴から、以下のような状況での利用が適しているでしょう。

|

|

一方で介護休暇は、時間単位の取得が可能です。そのため、以下のようなケースで利用できるでしょう。

|

|

介護休業・介護休暇を運用する際のポイント

介護休業・介護休暇制度を運用する際には、対象従業員がこの制度を利用しやすい仕組みや環境を作り、それらを維持・向上していくことが重要です。そのためには、以下の2つのポイントを実践していく必要があります。

ポイント(1)仕事の“標準化”を進める

誰もが介護休業・介護休暇を利用できるようにするためには、対象社員が介護を理由に仕事を休んでも、業務に支障が出ない体制や仕組みが必要です。

一方で「この仕事はAさんしかできない」や「Aさんに休まれたら業務が回らなくなる」などのいわゆる属人化の状態では、どのような素晴らしい制度を導入しても利用率が上がることはないでしょう。

介護休業・介護休暇の積極的な取得を実現できるようにするためには、まずは仕事の属人化をやめて“標準化”を進めることが第一歩になります。

ポイント(2)従業員の理解・共感を得る

介護休業や介護休暇を利用しやすくするためには、従業員の理解・共感・協力が不可欠です。

たとえば、制度を周知するときに「みんなが介護と仕事の両立ができるようになると介護離職者が減り、人員不足の問題が解消しやすくなります。人員不足が解消すると……」など、現場にとってのメリットを伝えていくことで、制度への理解や共感も得られやすくなるでしょう。

仮に自社の介護休業・介護休暇の取得率が著しく低い場合、制度そのものや介護で仕事を休む従業員への「理解・共感があるか?」という視点から課題解決を図ってみても良いかもしれません。

ポイント(3)申請方法などを周知する

介護休業や介護休暇は、家族の要介護認定や突然の体調不良といった「急な場面」で使われることが多い制度です。いわゆる産前産後休暇などとは異なり、従業員側も計画的な利用が難しいケースが多い特徴があります。

こうした急な場面で、迷うことなくすぐに手続きを進めてもらうためには、申し出の期限や申請方法などを周知しておく必要があるでしょう。

また、たとえば「この状況で介護休業を取得して良いものだろうか?」といった悩みや迷いを抱える従業員に寄り添うために、上司・部下で相談しやすい関係の構築や専用窓口を整備することなども重要になります。

人事の課題解決ならラクラスへ

本記事では、人事部門内でも混同されやすい介護休業と介護休暇の違いを説明したうえで、それぞれの取得条件や活用できる給付金などを解説させていただきました。手続きにはさまざまなポイントや注意点があることがおわかりいただけたかと思います。人事部のなかにも負担に感じている方も多いのではないでしょうか。

もし人事業務における業務効率化についてお考えでしたら、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください

この記事の監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

社労士試験合格後、社労士事務所勤務を経て、ソフトバンクグループのシェアードサービス企業で給与計算業務に携わるとともに人事システムの保守・運用を担う。その後、人事業務のアウトソーシングサービスを提供する企業の立上げに参画。主に業務構築、システム運用に従事。

その他、人事領域以外のアウトソーシング企業等での勤務も経験し2019年に独立。

現在、人事・給与計算システムの導入支援を中心に社労士として顧問企業の労務面のサポートも行う。