障害者雇用の現状と重要性|最新データを踏まえて雇用促進の対策と未来の展望を解説

本記事では、障害者雇用の概要と重要性を確認しながら、近年の障害者雇用における現状を解説します。また、障害者雇用における課題や促進するための対策についてもお伝えしますので、障害者雇用について理解したい方はぜひお読みください。

近年のビジネス環境では、社会の少子高齢化の影響から労働力人口が低下するなかで、障害者雇用を促進することの重要性が高まるようになりました。また、企業側から見た障害者雇用には、法律で定められた義務的な側面もあります。

いわゆる“人的資本経営”のなかで障害者雇用の促進に力を入れていく場合、法制度と社会的な背景の両面から障害者を雇い入れることの意味を理解したうえで、適切な施策を講じていくことが重要です。

そこで本記事では、障害者雇用の概要と重要性を確認したうえで、さまざまな統計データを見ながら近年の障害者雇用における現状を解説します。後半では、障害者雇用における課題や促進するための対策、将来的な展望も紹介していきます。

これから社内で障害者雇用を行っていくうえで基本的な知識を身につけたい方は、ぜひともこの記事を参考にしてください。

障害者雇用の概要とその重要性

企業が障害者雇用を促進するためには、国が定めた仕組みの概要と「障害者雇用は何のために必要なのか?」という目的・重要性を理解しておくことが大切です。この章では、法的背景と社会的意義の両面から、障害者雇用の意味や概要を見ていきましょう。

法的背景から考える「障害者雇用」

法律の観点による「障害者雇用」とは、障害者雇用促進法の理念やルールに基づき、身体・知的・精神障害者に該当する人々を一般雇用とは別枠で働けるようにすることです。

障害者雇用促進法43条第1項では、一定数以上の従業員を雇用する事業主に対して、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を「法定雇用率」以上にすることを義務付けています。厚生労働省では、このルールを「障害者雇用率制度」と呼んでいる形です。

<参考>:障害者雇用のルール(厚生労働省)

2025年6月現在の制度では、従業員を40.0人以上雇用する事業主に対して、障害者を1人以上雇用したうえで、民間企業の法定雇用率2.5%以上にすることを求めています。

企業が障害者を雇用するうえでは、国が求める法定雇用率や障害者雇用促進法を意識した施策が必要でしょう。

<参考>:障害者雇用率達成指導の流れ(厚生労働省)

社会的意義から考える「障害者雇用」

障害者雇用には、各企業が社会的責任(CSR)を達成しようとする目的から重要性が高まっている背景もあります。

企業の社会的責任とは、企業が社会・環境と共存し持続可能な成長を図る目的から、その活動の影響について責任をとる企業行動のことです。

<参考>:価値創造経営、開示・対話、企業会計、CSR(企業の社会的責任)について(経済産業省)

障害者雇用には、障害者雇用率などの法令遵守や人材活用にかかる事項であることから、近年ではステークホルダーと適切な関係の下で経営を行うためにも、真剣に取り組むべき事項として注目されるようになりました。

<参考>:価値創造経営、開示・対話、企業会計、CSR(企業の社会的責任)について(経済産業省)

たとえば、事業所を置く地域で積極的な障害者雇用を行い国が推進する「共生社会の実現」に寄与する姿勢は、いわゆるCSR経営を成功させるうえで効果的な社会的アピールにつながるものでしょう。

障害者雇用の現状と統計データ

障害者雇用の促進につながる施策を実施していくうえでは、国全体における障害者雇用の現状に関心を持つことも大切です。ここでは、厚生労働省が公開する統計データを見ながら、日本における障害者雇用の状況を確認していきましょう。

障害者雇用率の推移

厚生労働省が所管する独立行政法人 労働政策研究・研修機構の「民間企業における障害者雇用状況の推移(各年6月1日現在)」によると、2014年から2024年の10年間における障害者の実雇用率は、以下のとおりであることがわかっています。中長期的に見ると「上昇傾向にある」と捉えて良いでしょう。

| 障害者の実雇用率(%) | 対前年増減 | |

|

2014年 |

1.82 |

0.06 |

|

2015年 |

1.88 |

0.06 |

|

2016年 |

1.92 |

0.04 |

|

2017年 |

1.97 |

0.05 |

|

2018年 |

2.05 |

0.08 |

|

2019年 |

2.11 |

0.06 |

|

2020年 |

2.15 |

0.04 |

|

2021年 |

2.20 |

0.05 |

|

2022年 |

2.25 |

0.05 |

|

2023年 |

2.33 |

0.08 |

|

2024年 |

2.41 |

0.08 |

<引用>:民間企業における障害者雇用状況の推移(各年6月1日現在)|独立行政法人 労働政策研究・研修機構

また、この調査が始まった1994年の実雇用率「1.44%」と2024年の実績「2.41」を比べると、1%近く上昇していることもわかります。

障害者の雇用形態と職種

時代のニーズに合った障害者雇用を行ううえでは、障害区分ごとの雇用形態や就業者が多い職種などのデータに触れておくことも大切です。その際の参考になる調査には、厚生労働省が実施する以下の2つがあります。

|

|

(1)障害者雇用状況の集計結果 |

(2)障害者雇用実態調査 |

|

実施の頻度 |

1年に1回 |

5年に1回 |

|

障害の区分 |

障害者手帳にもとづく3区分(身体・知的・精神) |

4区分(身体・知的・精神・発達) |

|

対象事業所 |

雇用義務のある企業 |

常用労働者を5人以上雇用する民営事業所 |

上記を見てわかるとおり、2つの調査は同じ条件・基準で行われているわけではありません。しかし、近年における障害者雇用の現状を大まかに確認するうえでは、どちらも十分参考になる情報でしょう。

ここからは、「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」と「障害者雇用状況の集計結果」の情報を参考にしながら、最近の障害者に多い雇用形態と職種の実態を見ていきましょう。

障害者における雇用形態の現状

「令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書」では、各障害別における各雇用形態の割合を以下のように示しています。

|

|

身体障害 |

知的障害 |

精神障害 |

発達障害 |

|

無期契約の正社員 |

53.2% |

17.3% |

29.5% |

35.3% |

|

有期契約の正社員 |

6.1% |

3.0% |

3.2% |

1.3% |

|

無期契約の正社員以外 |

15.6% |

38.9% |

22.8% |

23.8% |

|

有期契約の正社員以外 |

24.6% |

40.7% |

40.6% |

37.2% |

|

無回答 |

0.5% |

0.1% |

3.9% |

2.4% |

<引用>:令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書(厚生労働省)

なお、この調査では各障害別の週所定労働時間別雇用者数の割合も紹介しています。その情報によると、障害ごとに違いがあるものの、最も平均値が低い精神障害でも56.2%もの人が「30時間以上の通常勤務」をしていることがわかります。通常勤務をする人の割合が最も多いのは、身体障害の64.2%です。

障害者雇用における職業(職種)別の状況

各障害別における職業別の雇用数の割合は、令和5年度障害者雇用実態調査結果報告書の「職業別雇用者数の割合」のなかで示されています。従事する人の割合が多い職業には、障害ごとに以下の違いがある形です。(「無回答」は除いています。)

|

|

身体障害 |

知的障害 |

精神障害 |

発達障害 |

|

1位 |

事務的職業 |

サービスの職業 |

事務的職業 |

サービスの職業 |

|

2位 |

生産工程の職業 |

運搬・清掃・包装等の職業 |

専門的、技術的職業 |

事務的職業 |

|

3位 |

サービスの職業 |

販売の職業 |

サービスの職業 |

運搬・清掃・包装等の職業 |

|

4位 |

専門的、技術的職業 |

生産工程の職業 |

運搬・清掃・包装等の職業 |

販売の職業 |

|

5位 |

販売の職業 |

事務的職業 |

生産工程の職業 |

生産工程の職業 |

上記の結果を見ると、すべての障害において5割以上の人が1位~3位の職業に従事していることがわかります。

このような情報を参考にしながら障害の種類や本人の特性に合った職種を用意することで、雇用した障害者の定着やワークエンゲージメント向上などを目指すことができるかもしれません。

なお、ワークエンゲージメント向上について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。

企業における障害者雇用の現状

障害者雇用の現状は、実のところ企業の規模や業種ごとに異なります。ここでは、企業規模と業種という2つの観点から、日本における障害者雇用の実情を見ていきましょう。

【企業規模別】大企業と中小企業における雇用状況の違い

企業規模別の障害者雇用の状況は、厚生労働省の「令和6年障害者雇用状況の集計結果」における「企業規模別の状況」で「実雇用率の項目」を見ていくとよくわかります。

|

企業規模(常用労働者数) |

実雇用率 |

|

40~43.5人未満 |

2.1%(前年:なし) |

|

43.5人~100人未満 |

1.95%(前年1.95%) |

|

100~300人未満 |

2.19%(前年2.15%) |

|

300~500人未満 |

2.29%(前年2.18%) |

|

500~1,000人未満 |

2.48%(前年2.55%) |

|

1,000人以上 |

2.64%(前年2.55%) |

なお、厚生労働省では、中・小企業と大企業を以下で区別しています。

|

|

1,000人以上の大企業は、上記の企業規模のなかで最も実雇用率が高い状態です。また、大企業の場合、実雇用率が法定雇用率を上回っています。令和6年障害者雇用状況の集計結果のデータを見る限りでは、中小企業よりも大企業の障害者雇用のほうが進んでいると考えてよいでしょう。

業種別の障害者雇用の傾向

続いて業種ごとの障害者雇用の傾向は、厚生労働省の「令和6年障害者雇用状況の集計結果」のなかにある「(3)産業別の雇用状況」で示されています。

障害者全体における「障害者雇用が多い産業」と「低い産業」に着目すると、以下の傾向が見えてくるでしょう。

【障害者雇用が多い産業(業種)】

|

|

産業(業種) |

企業数 |

|

1位 |

製造業 |

27,328 |

|

2位 |

医療、福祉 |

19,950 |

|

3位 |

卸売業、小売業 |

17,718 |

|

4位 |

サービス業 |

12,175 |

|

5位 |

運輸業、郵便業 |

8,164 |

【障害者雇用が少ない産業(業種)】

|

|

産業(業種) |

企業数 |

|

1位 |

鉱業、採石業、砂利採取業 |

75 |

|

2位 |

電気・ガス・熱供給・水道業 |

284 |

|

3位 |

農、林、漁業 |

488 |

|

4位 |

複合サービス業 |

890 |

|

5位 |

金融業、保険業 |

1,493 |

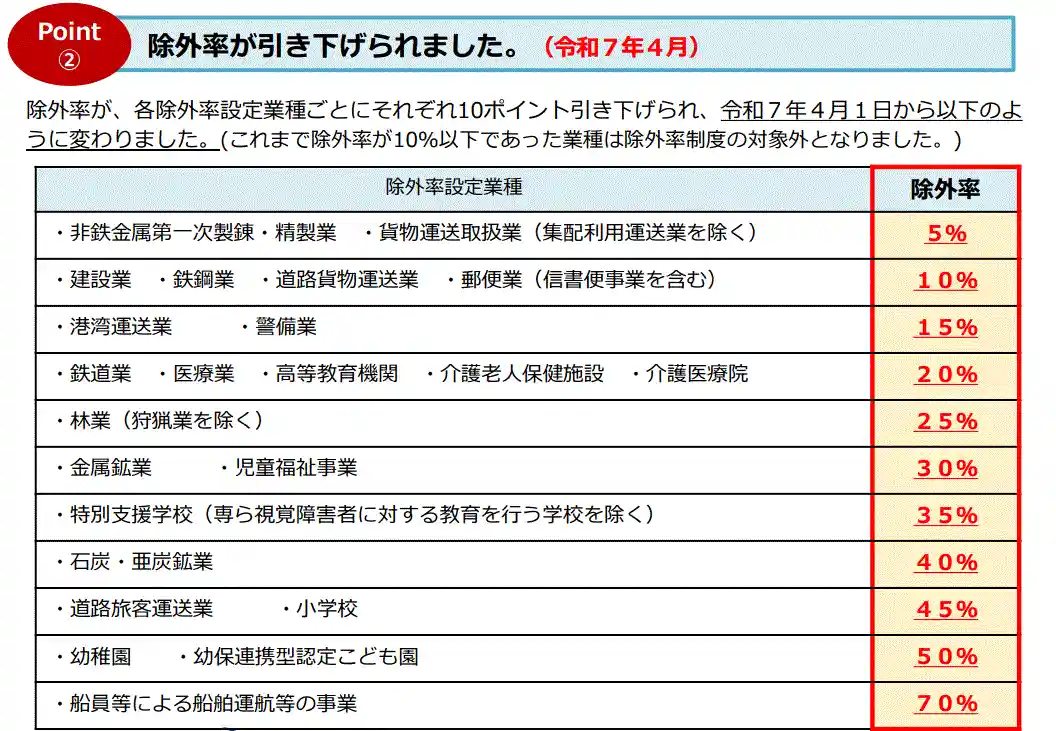

なお、産業や業種における障害者雇用数は、国が定める除外率とも関係している部分があります。

除外率制度とは、機械的かつ一律に法定雇用率を適用することが馴染まない性質の職務・産業について、雇用する労働者数を算出する際に、除外率に相当する労働者数を控除できる制度です。

この除外率制度はすでに廃止が決まっており、現在は経過措置として少しずつ除外率を引き下げている最中です。しかしそれでも、障害者が多い産業(業種)・少ない産業(業種)について考えるうえでは、この除外率の基準も参考になる部分があるでしょう。

障害者雇用における課題

国をあげて推進が進められている障害者雇用ですが、「雇用率の達成」と障害者を雇用した後の「定着率の低さ」に課題を抱える企業が多いという実態もあります。ここでは、企業が障害者雇用の促進に力を入れるなかで、直面しやすい課題を見ていきましょう。

法定雇用率の未達成企業における現状と理由

厚生労働省の「令和6年障害者雇用状況の集計結果」では、全国で63,364もの企業が障害者の法定雇用率を達成できていないことがわかっています。企業規模別の未達成企業の数は以下のとおりです。

|

企業規模(常用労働者数) |

企業数 |

|

40人~100人未満 |

36,093 |

|

100~300人未満 |

18,808 |

|

300~500人未満 |

4,168 |

|

500~1,000人未満 |

2,679 |

|

1,000人以上 |

1,616 |

上記を見ると、障害者の法定雇用率をクリアできない企業には、中小規模の会社が特に多いことがわかります。

これらの企業が法定雇用率をクリアできない背景には、それぞれに異なる事情があります。しかし、障害者雇用が進まない企業にありがちな理由としては、以下のようなものがあげられるでしょう。

|

|

障害者雇用後の定着率の問題

障害を持つ労働者には、一般労働者と比べて「会社を辞めやすく、定着しにくい」という特徴があります。

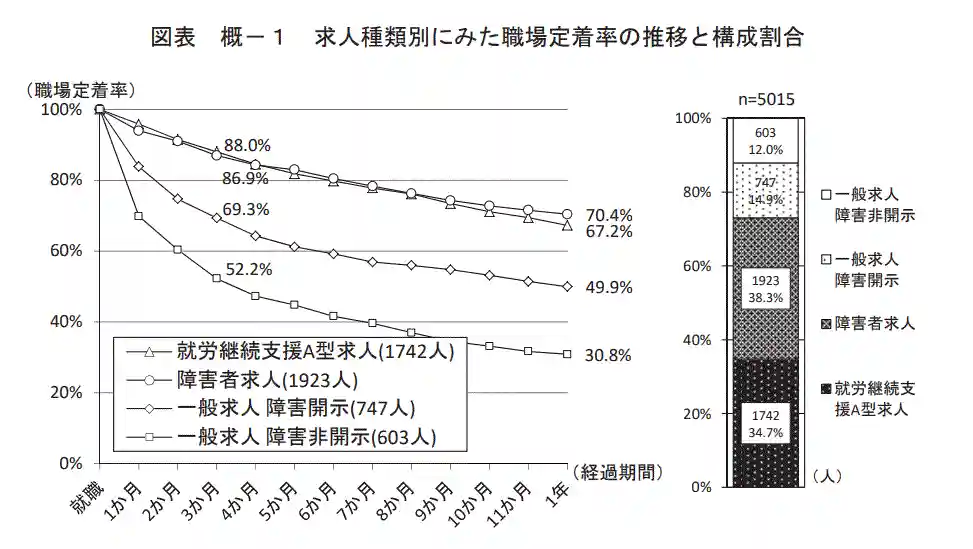

たとえば、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センターの資料「障害者の就業状況等に関する調査研究」の以下のグラフを見てみましょう。

公共職業安定所(ハローワーク)から求人を見つける場合、その求人が「就業継続支援A型求人・障害者求人・一般求人のどれにあたるのか」「一般求人の場合、障害を開示するのかどうか?」で、定着率に大きな違いが生じることがわかります。

<引用>:障害者の就業状況等に関する調査研究(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター)

また、少し古い情報になりますが、厚生労働省職業安定局が公開した資料「障害者雇用の現状等」では、求人種類別・障害種別における障害者の定着状況について、以下の見解を示しています。

|

いずれの障害種別でも、障害者求人、一般求人開示、一般求人非開示の順に定着率が低下する傾向。

障害者求人において、知的障害や発達障害は比較的安定しているのに対して、精神障害の場合は定着率が低水準となっている。一般求人において当初大幅に離職する傾向はあるが、3~6ヶ月経過後からは、比較的定着状況が安定。

|

同レポートでは、身体障害者と精神障害者における離職の理由(個人的理由)も公開しています。各障害で特に多い要因は、以下のとおりです。

|

|

身体障害者の離職理由 |

精神障害者の離職理由 |

|

1位 |

賃金、労働条件に不満 |

職場の雰囲気、人間関係 |

|

2位 |

職場の雰囲気、人間関係 |

賃金、労働条件に不満 |

|

3位 |

仕事内容があわない |

仕事内容があわない |

|

4位 |

会社の配慮が不十分 |

疲れやすく体力意欲が続かなかった |

|

5位 |

家庭の事情 |

症状が悪化(再発)した |

上記には、一般労働者でもありがちな要因も多く並んでいます。しかし、障害者に離職が生じやすい傾向を考えると、これらの理由について「一般労働者と同じ」と楽観視することなく、一つひとつを丁寧に見ていく必要があるでしょう。

障害者雇用を促進するための対策

企業が障害者雇用を促進していくためには、障害者本人の特性や自社の業種に適したさまざまな施策を講じながら、障害者が働きやすい環境をつくることが大切です。そのための大きなポイントになるのが、「合理的配慮」という概念と「外部支援機関の活用」になります。それぞれの概要を見ていきましょう。

合理的配慮の重要性

令和3年に障害者差別解消法が改正されたことで、事業者による障害がある人への合理的配慮の提供が義務化されることになりました。

この法律にもとづく「合理的配慮の提供」とは、障害を持つ人の活動などが制限されないようにするために、日常生活や社会生活で利用する設備やサービスなどの「バリア」を取り除くための配慮を行政機関や事業者側が行うことです。

具体的には、障害がある本人から「バリアを取り除いてほしい」という意思の表明があったときに配慮は必要であり、内閣府では以下の要件を定めています。

|

<引用>:令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました<PDF>(内閣府)

|

この合理的配慮は、障害者を雇い入れる事業主にも義務付けられているものです。

また、厚生労働省では「合理的配慮指針」のなかで事業主が講ずべき措置(合理的配慮)について詳しく解説しています。たとえば、「第2 基本的な考え方」では、施策づくりのポイントになる以下の内容が示されている形です。

|

【第2 基本的な考え方】

<引用>:合理的配慮指針<PDF>(厚生労働省)

|

この指針を丁寧に読み進めていくと、障害者を雇い入れて一緒に仕事をするうえで、事業者側で行うべき合理的配慮の内容をイメージできるでしょう。また、障害者雇用の仕組みや体制、環境づくりをする際には、この指針をチェックリスト代わりに使ってもよいかもしれません。

外部支援機関の活用

障害者の雇用実績やノウハウがない企業の場合、障害者を雇い入れること自体に多くの不安が生じるかもしれません。また、なんとか雇い入れてはみたものの、その後の教育訓練や定着サポート、コミュニケーションを図るうえで、それらをどのように進めるべきかわからなかったりすることもあるでしょう。

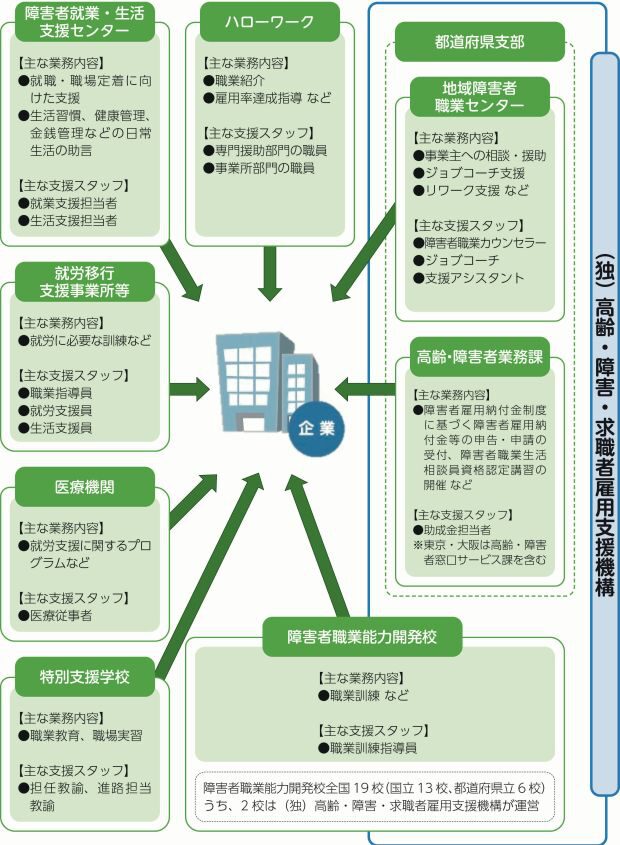

障害者雇用におけるさまざまな問題を解消し、自社に入社した障害者の成長や定着などを促していくためには、外部の支援機関や専門家のサポートを受けるのもよいかもしれません。

厚生労働省が所管する「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」では、障害者の雇用企業にサービスや就職支援を行える機関として、以下のものを紹介しています。

<引用>:6.就労支援機関(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)

具体的には、以下の機関を利用できるでしょう。

|

【ハローワーク】 就職を希望する障害者に対して、求職登録~就職後のアフターケアを行う。職場定着指導なども実施。

<参考>:ハローワークにおける障害者の就労支援<PDF>(厚生労働省)

|

|

【障害者就業・生活支援センター】 障害者の生活地域において、雇用・教育・保健福祉などの連携機関として生活および就業面の一体的な相談支援を行う。

<参考>:障害者就業・生活支援センターについて(厚生労働省)

|

|

【発達障害者支援センター】 保険・福祉・医療・労働・教育などの関係機関と連携しながら、発達障害者が充実した生活を送れるようにするために、本人や家族の支援を中心に行う。

<参考>:発達障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)

|

|

【在宅就業支援団体】 障害者の在宅就業(テレワーク・リモートワーク)を支援するために、発注元の事業主と在宅就業障害者の間に立って、支援を行う法人。厚生労働大臣による登録を受けている。

<参考>:厚生労働大臣が登録している在宅就業支援団体一覧<PDF>(令和元年6月1日現在)(厚生労働省)

|

今後の障害者雇用の展望

障害者雇用の促進に向けた取り組みをするうえでは、現状の法制度や方針を理解することはもちろんのこと、「将来の障害者雇用がどうなっていくのか?」や「そのような未来のために自社ではどのような準備をすべきか?」という視点を持つことも大切です。

ここでは、2つの観点から障害者雇用の展望を考えていきましょう。

(1)法定雇用率の引き上げ

民間企業の法定雇用率は、令和5年度に「2.3%」になり、そして令和6年4月には「2.5%」まで引き上げられました。さらに令和8年7月には、民間企業の法定雇用率が

「2.7%」まで上がることがすでに決まっています。

<引用>:障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について(厚生労働省)

また、労働政策審議会障害者雇用分科会の資料「令和5年度からの障害者雇用率の設定等について」で示された以下の図を見ると、令和10年度から新たな法定雇用率が適用されることが見えてきます。

<引用>:令和5年度からの障害者雇用率の設定等について(労働政策審議会障害者雇用分科会)

(2)障害者雇用の未来に向けた取り組み

障害者雇用の未来については、法定雇用率の引き上げという「制度的」な観点に加えて、「企業をとりまくビジネス環境」の面からも見ていく必要があります。

まず、先述のとおり、民間企業の法定雇用率が引き上げられ、また対象事業主の範囲がひろがると、法制度への対応を求められることで、障害者雇用は今後さらに拡大する見込みです。

また、近年の人事人材領域では、社会の少子高齢化が進み労働力人口が減少するなかで、能力の凸凹が大きい障害者のプラス面(能力が秀でている部分)に着目することで、人材面の課題解決につなげようとする考え方も増えるようになりました。

具体的な特性は人ごとに異なりますが、たとえば、「こだわりの強い特性から高度な研究・判断が得意」や「健常者よりも高い集中力でミス無く迅速に作業を行える」といった特性が活きる業務や就労環境を用意すると、障害者のなかに「自分でもうまく対処できる」や「やれる自信がある」などのポジティブな気持ちが生まれて、会社や仕事への愛着が高まったりします。

また、障害を持つ人材を多く受け入れることは、企業としての社会的責任を果たす「CSR」や、多様な人材が活躍する「ダイバーシティ経営」にもつながるものです。

なお、「ダイバーシティ」についての詳細については、下記の記事をご確認ください。

【関連記事】ダイバーシティとインクルージョンの違いとは?多様な人材が活躍する環境の作り方、成功事例を解説

法定雇用率が上がり続ける状況は、多くの企業にとって「負担が増える」などのネガティブなイメージにつながるものかもしれません。

しかし、障害者の持つ優れた才能に着目し、健常者とお互いの個性や多様性を尊重しながら共に働く環境を築くことは、人材面での課題を抱える企業にとって新たな好循環を生む可能性があります。

人事担当者の皆さんは、まず「障害者の雇用のポジティブな側面に関心を持つ」ことから促進に向けた取り組みを始めてみてください。

人事業務のアウトソーシングならラクラスへ

本記事では、障害者雇用の概要と重要性を確認しながら、近年の障害者雇用における現状を解説してきました。また、障害者雇用における課題や促進するための対策についてもお伝えしましたが、人事担当者にとって大きな負担になると感じた方も多いと思います。

もし、人事業務のアウトソーシングを実現して人事業務を高品質化したいとお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。