【2025年10月施行】改正された育児介護休業法の内容と企業が押さえるべきポイントを徹底解説!

本記事では、2025年に改正された育児介護休業法の概要を確認したうえで、4月施行分と10月施行分の改正ポイントをわかりやすく解説していきます。また、この制度改正が企業にもたらす影響と人事担当者が行うべき対応策についてもご紹介してまいります。

監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

2025年4月と10月、改正された育児介護休業法が2回に分けて段階的に施行されることになりました。

この法律は、育児や介護と仕事を両立するうえで重要な役割を担います。また、企業側には育児や介護を理由とした離職の防止や、採用力の向上といったメリットもあります。

ただし、改正された育児介護休業法の新ルールを社内に導入するためには、さまざまな環境整備や体制整備が必要になります。

そこで本記事では、2025年に改正された育児介護休業法の概要を確認したうえで、4月施行分と10月施行分の改正ポイントをわかりやすく解説します。記事の後半では、この改正が企業にもたらす影響と人事担当者が行うべき対応策を紹介していきます。

改正された育児介護休業法への対応が未実施の方は、ぜひ本記事を参考にしながら社内環境の整備を進めてみてください。

2025年の育児介護休業法改正の概要

改正された育児介護休業法は、2025年4月と10月の2回に分けて段階的に施行されるものです。新ルールにもとづいた適切な対策を講じるためには、まず育児介護休業法そのものをよく知ることが重要となります。

まずこの章では、育児介護休業法の概要を確認したうえで、改正が行われることになった背景と目的を見ていきましょう。

育児介護休業法とは?

育児介護休業法とは、労働者が子育てや介護を理由に働く時間の制約を受けやすい時期に、対象者の仕事と家庭における無理のない両立を支援するための法律です。

日本のビジネス環境では、家族の形態が大きく変わり少子高齢化が進むなかで、労働者が子育てや介護をしながら働き続けることが当たり前になってきています。しかし、家庭(育児・介護)と仕事の両立は、簡単なことではありません。

また、日本企業および労働者のなかには、以下のような要因から、「育児や介護を理由とする休みがとりづらい」問題も未だに残っています。

|

|

そこで日本全体に視点を移すと、家族の多様化や高齢化が進むなかで“仕事と家庭の両立”に悩む労働者はさらに増えることが予想されます。また、育児や介護を理由に仕事を続けられなくなる人の増加は、国や企業にとっても大きな損失になるでしょう。

こうしたなかで国では、持続可能で誰もが安心できる社会をつくるためには、『労働者が希望に応じて「就労」と「子育て」、あるいは「就労」と「介護」を両立できるようにすることが重要である』と考えるようになりました。

<参考>:7.育児・介護休業法への意見、今後の取組意向等<PDF>(厚生労働省)

育児介護休業法とは、こうした背景のなかで1992年4月1日に施行された法律です。そして、社会情勢や就労環境の変化に合わせる形でこれまでに10回以上の改正が行われています。2025年4月から段階的に施行される新たな育児介護休業法も、企業が注目すべき改正の一つといえます。

<参考>:育児・介護休業法の概要(厚生労働省)

改正の背景と目的

育児介護休業法が今回改正される背景には、近年の育児・介護・就労・子どもの出生割合などの現状があります。また、以下のような政府が思い描くビジョン達成の目的も大きく関係しています。

|

|

まず、育児休業を幅広い人が取得できる環境整備は、政府が推進する「共働き・共育て」を推進するうえで不可欠なものです。少子化が進むなかで、第2子の出生を望む夫婦を支えるために、夫である男性の育児・家事への参加を可能とする支援も必要となってきています。

また、家族の形が多様化するなかで、労働者が家庭(子育て・介護・看護)と仕事の両立をしていくためには、そうした人たちが無理のない範囲内で柔軟な働き方ができる仕組みも必要でしょう。

その大きな鍵となるのが、テレワークの推進です。

コロナ禍以降のビジネス環境では、テレワークがかなり浸透してきています。しかしその一方、アフターコロナの時代に入るなかで、テレワーク制度を原則廃止しオフィス出社に戻す企業もでてくるようになりました。

そんななかで政府としては、家庭と仕事の両立をするうえでテレワークが重要なポイントになるという考えから、今回の改正内容でもテレワークに関するルールを2つ導入しています。

以上のように育児介護休業法は、近年の日本社会やビジネス環境の現状を踏まえて改正されるものです。優秀な人材とともに事業を行い、自社を成長させていくためには、政府が考えるビジョンや制度改正の目的に合った対策を講じることも必要になるでしょう。

2025年4月改正:育児に関する新たな措置

ここからは、まず2025年4月1日から段階的に施行される育児介護休業法について、改正された以下の3つの点について具体的なポイントを見ていきましょう。

|

(1)育児に関する新たな措置 (2)育児休業の取得状況の公表義務 (3)介護に関する新たな支援制度

|

まずは育児に関する新たな措置についてです。

2025年4月施行の育児介護休業法では、育児と仕事の両立や、育児期の柔軟な働き方を実現する目的で、3つのルールが新たに追加されました。具体的な点を見ていきましょう。

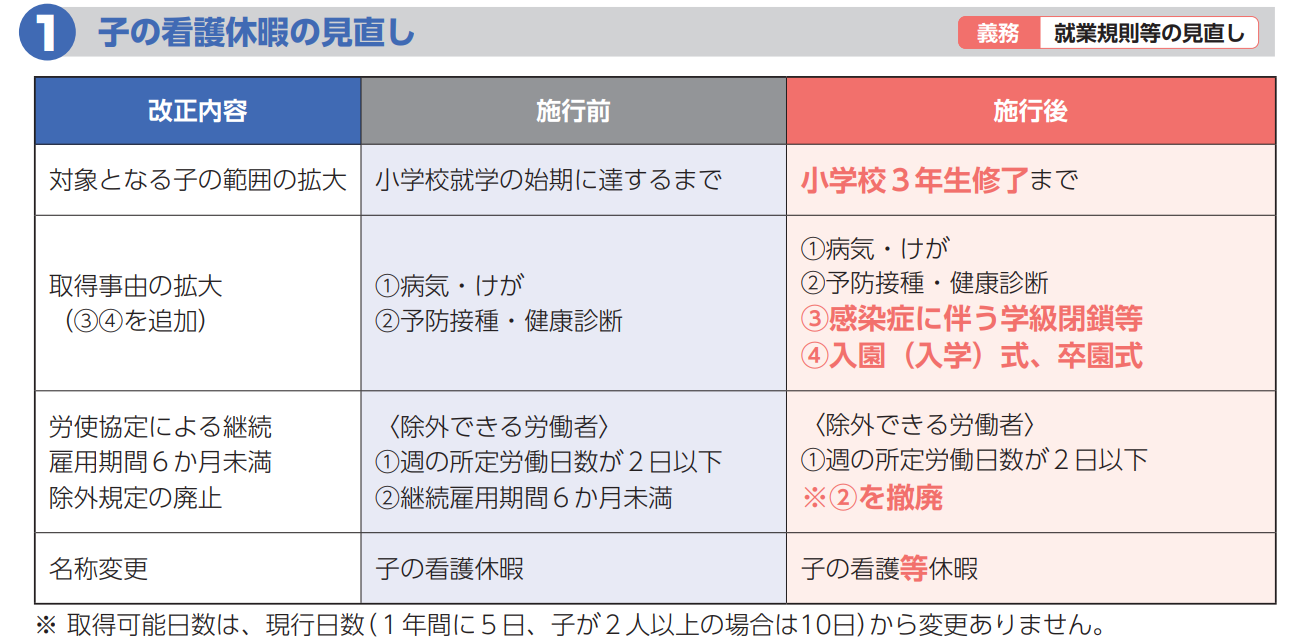

(1)子の看護休暇の見直しと拡充

子の看護休暇に関する制度拡充は、子どもが病気になったときに仕事を休みにくい問題を踏まえて実施されるものです。国では、病児保育の拡充とあわせて今回の見直しを行っています。

拡充のポイントは、以下の4つです。

|

|

厚生労働省の資料を引用しながら詳しく解説しましょう。

<引用>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|令和7(2025)年4月1日から段階的に施行(厚生労働省)

上記で注目すべき点は、子の看護休暇という名称が「子の看護『等』休暇」に変わり、取得事由に「③感染症に伴う学級閉鎖等」や「④入園(入学)式、卒園式」が追加されたことです。

「③感染症に伴う学級閉鎖等」については、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言や、それに伴う学級閉鎖の経験を踏まえた見直しです。「④入園(入学)式、卒園式」は、近年の日本でひとり親世帯が増えていることに関係する改正ともいえるでしょう。

また、「対象となる子の範囲」が拡大し、「労働者の除外規定」が廃止されたことで、多くの親が子の看護休暇を利用できるようになっています。

対象となる子の範囲は、「小学校就学の始期に達するまで」から「小学校3年生修了まで」に変わっています。さらに、除外できる労働者の要件では、「継続雇用期間6か月未満」が撤廃されている形です。この見直しは、働き方が多様化する昨今のニーズに合わせたものでもあるでしょう。

(2)所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

4月の改正では、所定外労働の制限を請求できる労働者の範囲が、以下のように見直されました。

|

【改正前】3歳未満の子を養育する労働者 【改正後】小学校就学前の子を養育する労働者

|

この制度は、いわゆる残業ができないときに利用できるものです。今回の改正で対象範囲が変わった育児のほかに、介護での利用も可能な制度になります。

ちなみに所定外労働とは、会社の就業規則や労働契約書で定められた労働時間を超えた労働を指す概念です。所定外労働と関連性が高い概念として、所定労働時間・法定労働時間・残業などがあります。

たとえば、ある会社の勤務時間が「9時~17時」で、休憩時間が「12時~13時まで」と仮定します。この場合の所定労働時間は、始業~終業までの時間から休憩時間を差し引いたものです。

また、労働基準法の第32条第1項では、使用者が守るべき「1日8時間・1週40時間以内」の法定労働時間を定めています。労働基準法に残業という概念はありませんが、1日の法定労働時間を超過して働く時間外労働のことを世間一般では「残業」と呼ぶことが多いでしょう。

<参考>:労働基準法|e-GOV法令検索

さらに、「所定外労働の制限(残業免除)」とされているとおり、所定外労働と残業は同じ意味で使われることもあります。所定外労働および残業の考え方は少し複雑になりますが、給与業務を担当するのであれば、このあたりの知識は必ず覚えておくようにしましょう。

(3)テレワークの導入と関連制度の拡充

前述したように、4月の制度改正ではテレワークに関する2つの新ルールも加わっています。

|

|

なお、熊本労働局雇用環境・均等室の資料「育児・介護休業法等の改正の背景」では、柔軟な働き方の一つとしてテレワークへのニーズが非常に高いことが示されています。また、制度概要などの部分でも「テレワーク」の文字は多く見受けられます。

<参考>:育児・介護休業法の改正の背景<PDF>(熊本労働局雇用環境・均等室)

それはつまり、政府が「共働き・共育ての推進」に不可欠な要素として、テレワークに注目していることを意味します。

また、制度改正および導入当初は「努力義務」だった項目が、企業や社会への浸透状況を踏まえて「義務」に変わるケースはよくあることです。こうした前例を踏まえると、テレワークができる環境は「努力義務」であるうちに進めたほうがよいかもしれません。

2025年4月改正:育児休業の取得状況の公表義務

続いて、育児休業の取得状況の公表義務についてです。

4月の制度改正では、家庭と仕事の両立がしやすい仕組みづくりに加えて、企業の取り組み内容やそれによる結果を社会に公表する部分についても見直しが入っています。

国では、各企業における育児休業の取得率をさらに上げる仕組みの一つとして、公表義務の対象企業を以下の範囲に拡大しました。

|

【施行前】従業員数1,000人超の企業 【施行後】従業員数300人超の企業

|

公表すべき内容は、以下のいずれかです。

|

<参考>:男性の育児休業取得率等の公表について(厚生労働省)

|

年1回、公表前事業年度が終わったあとのおおむね3か月以内に、自社ホームページなどでステークホルダーおよび一般の方が閲覧しやすい方法で公表する必要があります。

なお、厚生労働省では、自社ホームページなどに加えて、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」での公表も推奨しています。

<参考>:両立支援のひろば(厚生労働省)

さまざまな施策によって男性育休の取得率が上がり、その実績データを公表することは、自社が仕事と家庭の両立がしやすい企業であることのアピールにもつながるはずです。自社の透明性と信頼性を高める施策として、これらの仕組みも活用するとよいでしょう。

<参考>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|令和7(2025)年4月1日から段階的に施行(厚生労働省)

2025年4月改正:介護に関する新たな支援制度

続いて、4月に改正された育児介護休業法における介護関連の変更点を2つ見ていきましょう。

(1)介護休暇における取得要件の緩和

従来の制度には、「①週の所定労働日数が2日以下」もしくは「②継続雇用期間が6か月未満の労働者」を介護休暇の取得対象から除外できるルールがありました。それが今回の見直しにより、②の要件が撤廃になっています。

労使協定を締結している場合は、就業規則などの見直しも必要になるでしょう。

(2)介護離職防止のための措置

これから国民の高齢化がさらに進む日本では、家族の介護と仕事の両立を求められる労働者が増加していくことが予想されます。こうした人たちが、介護離職を選択せずに働き続けるためには、介護休業や介護両立支援制度などの申し出や取得がしやすい環境整備も必要です。

今回の改正では、これらの申し出を円滑化する目的から、事業主に対して以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられるようになりました。

(1)介護休業・介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2)介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

(3)自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

(4)自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

厚生労働省の資料では、(1)~(4)のうち複数の措置が講じられている状態が望ましいとしています。

なお、介護と仕事の両立支援に関する制度には、以下の5種類があります。

|

|

<参考>:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内|令和7(2025)年4月1日から段階的に施行(厚生労働省)

2025年10月改正:柔軟な働き方を実現するための措置等

では次に、2025年10月1日から施行される育児介護休業法について、改正された以下の2つの点について具体的なポイントを見ていきましょう。

|

(1)柔軟な働き方を実現するための措置等 (2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

|

まずは「柔軟な働き方を実現するための措置等」についてです。

これは、「選択制措置」と略して呼ばれることがあります。選択制措置は下記の5つの措置の中から2つを選択して講じていく必要があります。

|

※2と4は、原則的に時間単位で「取得可」とする必要があります。

|

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、上記5つのうち2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。一方で労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。

すべての企業で2つの措置を講じる必要がありますので、企業の経営者や労務担当者は10月までに対応しなければなりません。ただ、自社ではどの選択肢を取り入れるべきか悩んでしまうこともあると思います。そこで下記では、それぞれの措置についてもう少し詳しく見ていきましょう。

(1)始業時間等の変更

所定労働時間を変更しないこと(フルタイム勤務ができること)を前提としつつ、

以下のいずれかの措置を講じます。

・ 労働基準法に定めるフレックスタイム制

・ 1日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度

(2)テレワーク等

所定労働時間を変更しないこと(フルタイム勤務ができること)を前提としつつ、

①1週間の所定労働日数が5日の労働者については、1か月につき10労働日以上

②1週間の所定労働日数が5日以外の労働者については、①の日数を基準としてその1週間の所定労働日数に応じた労働日

とします。

(3)保育施設の設置運営等

「保育施設の設置運営」の他、「その他これに準ずる便宜の供与」として事業主がベビーシッターを手配し、かつ、当該ベビーシッターに係る費用を補助することが含まれます。

なお、ここでいう「手配」は、ベビーシッター派遣会社と事業主が契約をし、労働者からの希望に応じて当該会社に事業主が派遣の依頼を行うことだけではありません。労働者が直接、当該会社に派遣の依頼をすることも含みます。

(4)労働者が就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇の付与

所定労働時間を変更しないこと(フルタイム勤務ができること)を前提としつつ、3歳以上~小学校就学前までの子を養育する労働者が、就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇を付与します。

育児介護休業法上努力義務とされている「育児目的休暇」とは別で設定し、原則時間単位で利用できるようにする必要があります。

また、取得理由については、就業しつつ子を養育するのに資するものであれば、いかなる目的に利用するかは労働者に委ねられます。

(5)短時間勤務制度

原則として、1日6時間とする措置を設けることとし、指針では併せて以下の措置を講じることが望ましいとされています。

・1日の所定労働時間を5時間または7時間とする措置

・1週間のうち所定労働時間を短縮する曜日を固定する措置

・週休3日とする措置

以上、5つの『選択制措置』について解説してきました。企業が講ずる措置を選択する際、事業主は事前に労働者の過半数を代表する者から意見を聴かなければならならないとされています。

ただし、法律上でこの“意見聴取”は、労使間の合意や労使協定の締結まで求められるものではありません。しかし、会社側は現場のニーズを正しく把握したうえで適切な措置を講じられるよう、丁寧なコミュニケーションを心がけなければならないでしょう。

育児当事者の声に耳を傾けることはもちろん、業務の性質や内容に応じて措置の組み合わせを変えるとか、同一労働同一賃金の観点から正規・非正規にとって妥当といえる措置を検討する、といった必要性も出てくるでしょう。

2025年10月改正:仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

続いて2つ目の「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮」についてです。

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき、そして、労働者の子が3歳になるまでの適切な時期に、「勤務時間帯や勤務地、両立支援制度等の利用期間、労働条件の見直し等」について、労働者の意向を個別に聴取することが求められます。

個別の意向聴取とは

個別の意向聴取について、もう少し詳しく見てみましょう。

・実施のタイミング

(1)労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき

(2)労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間

(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)

・聴取事項

(1)勤務時間帯(始業、終業の時刻)

(2)勤務地(就業の場所)

(3)両立支援制度等の利用期間※

(4)仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

※両立支援制度は、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

・聴取の方法

(1)面談(オンライン可)

(2)書面

(3)FAX

(4)電子メール等

※(3)、(4)は労働者が希望した場合

個別の意向聴取の形式について

意向聴取は人事部が行なうことが想定されていますが、事業主からの委任を受けていれば、人事部でなくても所属長や直属の上司などが実施しても差し支えないとされています。

ただ、直属の上司が対応することによって労働者の意向を引き出しやすくなる可能性もあれば、逆に関係性によっては意向を表明しにくくなるケースも考えられるでしょう。そのため、直属の上司が意向聴取を行なう場合には、制度の趣旨や適切な対応方法について、あらかじめ十分に理解しておくことが重要になります。

聴取した意向への配慮について

労働者から聴取した意向の内容を踏まえ、事業主は対応の可否について真摯に検討を行なうことが求められます。とはいえ、聴取した意向にすべて応えることは現実的に難しい場合もあるでしょう。

事業主は、自社の実情に応じて可能な範囲で配慮を行なうことが基本となります。ですから、必ずしも労働者の意向どおりに対応しなければならないわけではありません。検討の結果として対応が困難な場合には、その理由を労働者に分かりやすく説明するなど、丁寧かつ誠実な対応が求められるでしょう。

育児介護休業法改正による企業へのポジティブな効果と影響

育児介護休業法の改正は、労働者だけでなく企業側にも多くのメリットをもたらすものです。ここでは、2025年4月と10月に施行される改正内容に対応することで、どのような効果が期待できるのか、2つを挙げて解説しましょう。

メリット(1)従業員の離職防止

改正された育児介護休業法の施策に取り組む最大の利点は、家庭と仕事の両立がしやすい環境がさらに充実することで、子育てや介護を理由とする離職にブレーキをかけやすくなる点です。

たとえば、3歳未満の子どもを育てるパパやママに対しては、テレワークという選択肢を設けることが企業側の努力義務になりました。こうした労働者がテレワークを行うと、子どもが風邪などで保育園に行けない日でも、自宅で看病をしながら無理のない範囲で業務に参加してもらうことが可能になるかもしれません。

また、育児介護休業法の改正によって、子育てや介護をする労働者の負担が減り、新たな仕組みのなかで罪悪感なく仕事に従事できるようになります。そうなると、家庭の事情から「ここで働き続けるか、ほかの会社に転職するか……」と悩む人も少なくなっていくでしょう。

なお、近年のビジネス環境には、少子高齢化社会などのさまざまな要因から企業に採用難や人材難が起こりやすくなっています。このように新たな人材確保が難しい時代において会社を成長させていくためには、既存の従業員が定着しライフスタイルが変化しても働き続けられる環境を整備する必要があるでしょう。

メリット(2)企業イメージの向上

男性育休の取得推進を中心とする施策をきちんと実施し、取得率の向上などの明確な成果を出し続けている場合、その実績をアピールすることで自社のイメージアップにつなげられます。

特に近年のビジネス環境は、利潤追求が中心の企業活動ではステークホルダーからの信頼獲得が難しい時代になっています。こうしたなかで多くの応援団を獲得し、自社の成長につなげていくためには、CSR(企業の社会的責任)やSDGsの一環として働きやすい環境を作る取り組みが必要となってくるでしょう。

労働環境の整備に関するCSRについては、厚生労働省の以下ページで事例集などが公開されています。興味がある方はぜひチェックしてください。

<参考>:CSR(企業の社会的責任)(厚生労働省)

また、男性育休取得率などのいわゆる「休みやすさ」は、ワーク・ライフ・バランスを重視する求職者からも注目されています。定量的な数値データの公開ももちろん重要なことですが、加えて「働くパパママを応援する仕組み・姿勢」や「育児中テレワークを利用する社員の働き方」といった定性的な内容を公開することで、採用戦略につなげやすくなるでしょう。

企業が取るべき対応策とは

改正された育児介護休業法は、2025年4月1日より段階的な施行が始まっている状態です。この法律を遵守するために企業に求められる対策としては、大きく以下の2つがあります。具体的なポイントについて解説しましょう。

対策(1)就業規則の見直し

制度改正への最も大きな対策は、就業規則の見直しです。改正点は9つがあり、そのなかで自社の状況に応じた就業規則の変更などをしていく必要があります。

| 改正ポイント | 就業規則の見直し | 義務/努力義務 | |

| (1) | 子の看護休暇の見直し | 必要 | 義務 |

| (2) | 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 |

必要 |

義務 |

| (3) | 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 | 選択時は必要 | ― |

| (4) | 育児のためのテレワーク導入 | 必要 | 努力義務 |

| (5) | 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 |

― |

義務 |

| (6) | 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | 労使協定を締結している場合は必要 | ― |

| (7) | 介護離職防止のための雇用環境整備 |

― (場合によっては必要) |

義務 |

| (8) | 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 |

― (場合によっては必要) |

義務 |

| (9) | 介護のためのテレワーク導入 | 必要 | 努力義務 |

上記のうち、テレワーク関連の(4)と(9)は現状、努力義務となっています。しかし、企業にはこれからも従業員が育児・介護と仕事の両立がしやすい仕組みづくりが求められるうえに、政府でもテレワークを重視している現状を考えると、将来的な義務化に備えた制度設計にしてもよいかもしれません。

対策(2)社内体制の整備

企業側が講じるべき対策は、育児介護休業法で定められた制度の利用により従業員の家庭と仕事の両立が可能となり、育休取得率の向上や介護離職者数の減少といった成果がでてこそ成功したと言えるものです。

今回の育児介護休業法の改正をきっかけに、社内の人的資本経営にこうした好循環を生じさせるためには、以下のポイントを意識した社内体制の整備を迅速に進める必要があります。

・経営陣主導で意識改革をする

仕事と家庭の両立がしやすい環境をつくるうえで重要となるのは、経営陣および従業員の意識を変えることです。

そのような意識改革が必要となる理由は、組織内に昔から続いてきた以下のような価値観や風土があると、人事部門でいくら良い制度を整備しても、休業の取得率が伸び悩んでしまうからです。

|

|

意識改革をする際のポイントは、経営陣から“トップメッセージ”を出してもらうことです。

たとえば、朝礼や社内イベントなどで社長が自ら「男性育休が取りやすい組織になろう」とか「私も今年は育休を取得します」といった発信を行うと、それが現場の管理職に対する「部下の育休取得を推進すべき」や「男性育休は積極的に取得すべき」などの間接的な指示につながります。

また、人事部門の主導で仕組みづくりをする場合でも、「社長が先日おっしゃっていたとおり……」という話ができる状態であれば、現場への協力依頼や相談もしやすくなるでしょう。

・仕事と家庭を両立するメリットを伝える

育児や介護に伴う休みの取得促進に向けて、経営陣や現場リーダーの説得が必要な場合は、従業員が享受できるメリットを伝えるのもよいでしょう。具体的なメリットは、以下のように「伝える相手が気にかけている問題」に寄り添うものにすることが重要です。

|

【社長に伝えるメリット】 【現場の管理職に伝えるメリット】

|

伝えるメリットについては、「それなら自分も協力したい!」と思えるレベルまで具体化されていることも重要でしょう。

・従業員が休みやすい仕組みを導入・整備する

導入した制度を誰もが利用できる状態にするためには、業務体制やシステムの見直しも必要です。

たとえば、現状では給与計算の業務を行える担当者が1人しかいない場合、急な休みに対応するために、新たな人材を採用して複数人体制にしてもよいでしょう。また、新しい人材を採用して一人前になるまで育成するリソースがない場合は、給与計算業務を切り出してアウトソーシング化してもよいかもしれません。

いずれにせよ、すべての従業員が必要に応じて休める環境をつくるうえでは、業務の属人化を解消することが重要です。そのためには、属人化している業務の洗い出しから始める必要があるでしょう。

・管理職と一般従業員のそれぞれに説明会を行う

経営陣からのトップメッセージを出してもらい、社内制度や環境が整備できたら、次は従業員への周知と理解促進に入っていきます。具体的には、管理職と一般従業員の両方に教育を兼ねた説明会を実施するとよいでしょう。

ここでのポイントは、休業、休暇の取得を許可・推進する管理職と、それを申請する一般従業員で、別内容の説明会をそれぞれに対して行う点です。

管理職向けの説明会では、従業員が仕事と家庭を両立することで得られるメリットや、こうした仕組みが必要となる社会背景などを紹介します。そのうえで、部下からの申し出や相談に関するケーススタディなどを実施するとよいでしょう。また、上司が部下の休みを許可しないことで起こるリスクも伝えておくべきです。

これに対して一般従業員向けの説明会では、労働者の権利として取得できる制度の概要と

申請の流れを紹介します。従業員の不安を解消するためには、現場とは別に開設した相談窓口を紹介してもよいかもしれません。

・定期的な見直しや振り返りを行う

制度改正にともない自社の体制整備を行った場合、その取り組みによる成果が得られているかどうかの評価や振り返りを行い、必要に応じて仕組みの見直しや再教育などを実施することが重要です。

このときにポイントとなるのは、育休取得率などの数字だけでなく、現場の管理職や一般社員などの声に耳を傾ける点です。

たとえば、男性育休の取得率が大幅にアップしても、そのしわ寄せでほかのメンバーに大きな負担がかかっては本末転倒です。育休取得率などはもちろん早く上げるべき数字ですが、現場に負担がかかりすぎないようバランスをとることも大切でしょう。

そのためには、現場の声にも耳を傾けながら優先順位をつけ、課題の解決や新たな仕組みの導入などを進める必要があります。

人事業務のアウトソーシングならラクラスへ

本記事では、2025年に改正された育児介護休業法の概要を確認したうえで、4月施行分と10月施行分の改正ポイントについて解説してきました。制度改正が企業にもたらす影響と人事担当者が行うべき対応策も紹介しましたが、人事担当者にとって大きな負担になると感じた方も多いと思います。

もし、人事業務のアウトソーシングを実現して効率化させたいとお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。

この記事の監修者:監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

社労士試験合格後、社労士事務所勤務を経て、ソフトバンクグループのシェアードサービス企業で給与計算業務に携わるとともに人事システムの保守・運用を担う。

その後、人事業務のアウトソーシングサービスを提供する企業の立上げに参画。主に業務構築、システム運用に従事。

その他、人事領域以外のアウトソーシング企業等での勤務も経験し2019年に独立。

現在、人事・給与計算システムの導入支援を中心に社労士として顧問企業の労務面のサポートも行う。