年末調整を業務委託する際の基礎知識|メリット・デメリットや委託先の選び方を徹底解説

関連資料

システム?業務委託?もう悩まない!年末調整 関連サービスの選び方【チェックリストつき】

自社に最適な方法やサービスの選び方を徹底解説!委託候補先の選定時に活用できる確認リスト付き。

導入事例

株式会社西武プロセスイノベーション様

業務負荷が高く、年末調整BPOベンダーを切り替え。工数はほぼゼロになり、従業員も満足!

本記事では、年末調整を業務委託するうえでの基礎知識として、メリット・デメリットや具体的な業務内容などを詳しく解説していきます。アウトソーシングを含め年末調整を進めていくうえで「手続きの負担を軽減したい」とお考えでしたら、ぜひ本記事を参考にしてください。

年次業務にともなう人事担当者の負担を減らすうえでは、年末調整を“業務委託”するのがおすすめです。業務委託は、年末調整においては『アウトソーシング』や『外部委託』と呼ばれることもあります。

ただ、年末調整の業務委託を初めて利用する場合、「そもそも業務委託とはなんなのか?」や「年末調整の業務委託にリスクはないのか?」といったことが気になる方もいるでしょう。

そこで本記事では、年末調整を業務委託するうえでの基礎知識として、メリット・デメリットや具体的な業務内容などを詳しく解説します。後半では、委託先の選び方や業務委託までの流れ、年末調整アウトソーシングにおける今後の展望なども紹介していきます。

年末調整の業務委託に挑戦するうえで、多くの疑問点を解決したい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

年末調整を業務委託する際の基本

年末調整を業務委託するうえでは、「年末調整」と「業務委託」のそれぞれが指す意味を理解しておくことが大切です。ここでは、それぞれの概要について紹介していきます。

年末調整とは何か

年末調整とは、「会社が従業員より源泉徴収した税額の年間合計額」と「本来の年税額」を一致させたうえで精算する手続きの総称です。

年次業務として行われるのは、「12月に実施する年末調整」です。この時期の年末調整は、1月末までに以下のような流れで全手続きを終わらせる必要があります。

|

|

また、このほかに、たとえば従業員が「海外支店への転勤で非居住者になったとき」や「死亡により退職したとき」などのケースに該当した場合、年末調整の手続きを随時行う必要があります。

年末調整の概要・流れ・対象となる人の要件などは、以下の記事で詳しく解説しています。興味がある方はぜひ確認してください。

【関連記事】年末調整業務の進め方ガイド|担当者がやるべき手続きの流れや必要書類の種類なども解説

業務委託の定義と特徴

業務委託とは、特定の業務を切り出して、外部の企業や個人に依頼する契約形態のことです。業務委託の場合、切り出した業務を担当する相手との間では「雇用契約」ではなく「業務委託契約」を締結することになります。

業務委託には以下の3種類があり、締結する契約によって求められることが大きく変わってきます。

|

【請負契約】「仕事を完成すること」を約束。 【委任契約】「特定業務を遂行すること」を約束。(法律行為が含まれる) 【準委任契約】「特定業務を遂行すること」を約束。(法律行為以外の業務にも適用される)

|

年末調整の業務委託は、一般では「年末調整代行サービス」や「年末調整アウトソーシング」「年末調整の外部委託」などと呼ばれるものです。

年末調整業務を委託する場合、1つ注意点があります。それは、年末調整には税理士にしか代行できない独占業務が含まれているため、年末調整の“全業務”を委託する場合、委託先は税理士資格を持つ人が在籍する「税理士事務所」や「士業法人」に限られることです。

年末調整の業務委託先を探すときには、この点に注意しましょう。

年末調整の業務委託と税理士資格の関係、法制度については、以下の記事でも詳しく解説しています。興味がある方はぜひチェックしてください。

【関連記事】年末調整の代行サービスとは?アウトソーシングできる業務や業者選びのポイントを7つ紹介

年末調整業務を業務委託するメリット

年末調整を業務委託すると、人事部門にさまざまな効果やメリットが生まれます。ここでは、多くの企業が実感する3つのメリットを紹介しましょう。

メリット(1)「人」に関するコスト削減

最も大きなメリットは、担当者の採用・育成・残業といった「人」に関するコストの削減効果です。

たとえば、人事担当者が自分ひとりで年末調整を行う場合、10月~1月末の間に「従業員とのやり取り」「年末調整の計算」「必要書類の出力と配布・提出」「納税」といった多くの仕事が集中します。それはつまり、業務負担が大きくなるということです。

そこで「未提出の従業員がたくさんいる」や「記入内容にミスがある」などの問題が頻発すれば、期限までに年末調整を終わらせるための残業が必要かもしれません。担当者が残業すると、それだけ人件費が増えることにもなります。

また、年末調整の業務を適切かつ迅速に行うためには、税制や社会保険などの知識習得も必要です。仮に経験が浅い担当者がこれからはじめて年末調整に挑戦するとなれば、それだけ多くの勉強をすることで、やはりたくさんのコストがかかってくるでしょう。

こうした状況で年末調整業務を切り出して業務委託すると、年末調整に携わる「人」にかかっていた費用全般の削減が可能になるわけです。

メリット(2)業務効率の向上

人事部門の担当者は、毎月の給与計算や新入社員の受け入れ、採用活動、人材戦略の策定……といった仕事を兼務していることが多いです。

そういったなかでボリュームの大きな年末調整業務が入ってくると、ほかの月であれば当たり前に行えていた採用活動や新入社員の受け入れなどに支障が出るかもしれません。

そこで年末調整だけを切り出して外部に委託すると、人事部門全体の業務が効率化されます。そうすることで、人事担当者は優秀な人材の採用や、内定後のフォローといった仕事を優先しやすくなります。

近年のように人事部門の重要性が高まるなかで、会社の未来につながるコア業務を積極的に行っていくためには、外部委託の仕組みをうまく活用して部門全体の業務効率化を推進することも重要でしょう。

メリット(3)専門知識の活用

年末調整の業務委託を行う事業者は、税理士を中心とする年末調整業務のプロ集団です。こうした人たちに自社の年末調整を任せると、法改正対応も安心になります。また、新人担当者がミスしがちな項目なども、委託業者側では適切に入力・チェックできるでしょう。

年末調整および給与計算に関連する専門知識は、「1度学べばOK」というものではありません。制度改正のたびに学習し、知識のアップデートを続ける必要があります。こうした学習そのものが担当者の負担になっている場合、業務委託を通して専門業者の経験とスキルの両方を活用することが特に効果的かもしれません。

年末調整業務を業務委託するデメリット

年末調整を業務委託した場合、場合によっては以下の点がデメリットに感じられることがあります。3つの注意点を見ていきましょう。

デメリット(1)情報漏洩のリスク

年末調整の業務委託では、内容チェックや計算などを代行してもらうために、会社および従業員個人のデータや紙書類などを委託先に共有する必要があります。

このときに、たとえば委託先のサーバーがサイバー攻撃を受けてしまうとか、業務に携わる人材がデータの持ち出しを行ってしまうことがあった場合、自社の大事な情報が漏えいしてしまうかもしれません。

デメリット(2)コミュニケーションの課題

年末調整の業務委託をする場合、社内外の連携にともなうコミュニケーションが発生します。

委託前の準備段階では、自社の現状や環境などを適切に伝えて「どのように運用していくか」を協議していく必要があります。場合によっては、協議に使う資料などをまとめて提出する必要もあるでしょう。

そこで人事担当者が非常に忙しく、委託先とのコミュニケーションを十分にとれない場合、足並みを揃えられないことで、運用開始後にトラブルなどが発生する可能性もあります。

委託先と協力しながらスムーズに年末調整を終わらせるためには、足並みを揃えるまでの準備やコミュニケーションにかかるコストをある程度確保しておくべきでしょう。

デメリット(3)ノウハウが蓄積されない問題

年末調整の業務を委託先に丸投げした場合、人事部門のなかに税制や年末調整に関するノウハウが蓄積しなくなります。そうすると、年末調整シーズン以外の時期に従業員から問い合わせがあっても、社内では返答ができない可能性が高いでしょう。

また、社内ノウハウが蓄積されない場合、即戦力人材を獲得するまでの間は業務委託に頼らざるを得なくなるかもしれません。

業務委託できる年末調整の具体的な業務内容

外部業者に委託できる年末調整の業務には、さまざまなものがあります。具体的な内容は、業者側のサービス内容や契約ごとに変わる部分もあります。しかし、一般的に委託可能とされている業務としては、以下のものが中心になるでしょう。

業務(1)年末調整システムの導入・事前設定

年末調整の流れや業務内容は、「紙申請」と「デジタル申請」のどちらを選択するかで異なります。

たとえば、これまで「紙申請」で運用していた企業が、業務委託のタイミングで委託先が指定する年末調整システムを使い始めると仮定します。この場合、ソフトウェアのダウンロードや設定などのサポートも受けられることが多いでしょう。

業務(2)年末調整の案内・各種書類の発送

年末調整を紙で運用する場合、申告手続き開始の案内や申請書などの一式を業者側で印刷・発送します。

一方、デジタル申請で年末調整を行う場合は、Web画面からの入力・申請をお願いする案内をメールなどの方法で対象従業員に送る形になります。この作業についても委託できるケースが多いでしょう。

業務(3)従業員からの問い合わせ対応

委託先の業者では、申告書の作成・提出にともなう従業員からの問い合わせにも電話やメールで対応できることが多いです。

また、サポートに力を入れている事業者の場合、人事担当者からの相談や質問にも迅速に答えられるよう体制を整えています。

業務(4)不備・督促の対応

不備・督促の対応とは、以下のような問題が起きたときに委託先業者が従業員と直接的なコミュニケーションをとって、修正依頼や督促などをすることです。

|

|

高い専門知識を持った担当者が対応することで、従業員の状況把握や適切な情報入力のサポート、督促などを迅速に進められるでしょう。

業務(5)年末調整控除データの作成・年税額の計算

従業員が記入(入力)したデータを使って、年末調整の控除額の計算を行います。紙とデジタルを併用する場合、従業員が提出した紙申告書の内容を委託先がシステム入力することもあります。

過不足税額は給与計算システムで計算しますので、月次の給与計算を委託している場合にはこの部分も委託することができます。

業務(6)給与支払報告書や源泉徴収票の発行・発送

事業者によっては、1月末までの提出が求められている給与支払報告書の作成と市区町村への発送まで対応できるところもあります。

業務(7)年末調整データの管理とファイリング

年末調整の電子データは、企業の人事労務システム用に加工したうえで納品されることが多くあります。紙書類の場合は、記載項目や社員番号順に並び替えたうえで、ファイリングして納品できるサービスもあります。

年末調整を業務委託するまでの流れ

年末調整の業務委託は、「今日問い合わせて、明日からすぐに開始できる」といった単純な仕組みではありません。年末調整の業務を外部の業者に委託するには、いくつかのステップを踏む必要があります。一般的な流れを見ていきましょう。

ステップ(1)年末調整における社内ニーズと予算などの明確化

年末調整の委託先は、「自社の予算やニーズに合っていて、費用対効果が高い」と感じられるところを選ぶことが重要です。

そのためには、各事業者への問い合わせに入る前に、まずは社内ニーズや予算を明確にする必要があります。社内ニーズとは、「どういう目的で年末調整を業務委託するのか?」や「業務委託先に何を求めるのか?」といったことでしょう。

いきなりニーズを考えるのが難しい場合は、年末調整の時期に担当者が困っていることをあげていくのも良いかもしれません。

たとえば「従業員からの問い合わせが多すぎて、ほかの仕事ができずに困っている」や「紙での運用がとても面倒」といった悩みがあれば、それが委託先に求めるニーズになってくるでしょう。

限られた予算内で自社に合う委託先を見つけるためには、解決すべき課題やニーズに優先順位をつけることも重要です。

ステップ(2)委託先の情報収集と問い合わせ

自社の課題やニーズが明確になったら、委託先選びに入ります。具体的には、各社のホームページを見て自社のニーズに合いそうなところに問い合わせをする方法が一般的でしょう。

問い合わせや見積もり依頼をする際には、「自社が特に解決したい課題(ニーズ)」や「運用形態(紙・デジタル)」「予算」「従業員規模」などの情報を整理して、各社に同じ内容のメッセージを送信します。そうすることで同条件での相見積もりがしやすくなるはずです。

ステップ(3)候補先企業とのやり取り・比較検討

自社のニーズにマッチする企業から連絡が届き、担当者とのやり取りが始まります。やり取りの内容やボリュームは、紙・デジタルの運用方法や委託範囲によっても大きく変わるでしょう。

たとえば、業務委託を始めるタイミングで年末調整をデジタル運用にしたい場合は、導入システムを決めるためのデモンストレーションが行われることもあります。

一方で紙運用の場合、新たなシステム導入などはありませんから、スケジュールやオプションサービス利用の有無などを確認しただけで、具体的な見積もりが提示されたりするでしょう。

いくつかの企業とやり取りをしていると、「A社では◯◯対応無料と言っていたけど、B社やC社はどうなのかな?」などの疑問が生まれてきます。各社とのやり取りを通じて疑問を解消していくことで、同じ条件での比較検討がしやすくなるでしょう。

ステップ(4)契約の締結

見積金額やサービス内容に納得できたら、契約締結に入ります。

なお、年末調整自体は10月頃から始まる手続きとなりますが、「委託先選び」から「契約」までは夏のうちに進めておくことが理想です。その理由は、9月頃になると、多くの申し込みが集中することで受託してもらえない可能性があるからです。

また、業者によっては「8月末までに契約締結」や「申込み受付は7月末まで」としている場合もあります。自社のニーズに合う業者と契約締結するのであれば、このようなスケジュール感を意識しながら問い合わせを進めていく必要があるでしょう。

ステップ(5)事前準備

事前準備の内容・ボリュームは、「紙とデジタル、どちらの方法で運用するのか?」であるとか、委託にともない「業者と同じシステムを導入するのか?」「セットアップ用のデータはどうするのか?」などの要件で変わってきます。

たとえば、紙での運用をやめて専用システムを導入する場合、システムのセットアップや給与計算システムなどからのデータ抽出・移行などの作業も必要になるかもしれません。

また、年末調整の案内文書を作成してもらう場合、原稿の確認作業などが必要になったりもするでしょう。

ステップ(6)年末調整業務の実施とフォローアップ

ひととおりの準備ができたら、10月頃から年末調整に入っていきます。

ちなみに年末調整の場合、10月~1月末までに行う「業務全体を委託するパターン」のほかに、たとえば、申告内容のチェックやデータ入力、ファイリングといった「部分的な依頼」の契約スタイルもあります。

また、専門性が高い業者の場合、従業員および人事担当者のフォローアップまで行えることも多いでしょう。

年末調整の業務委託における委託先業者の選び方

年末調整の委託先を選ぶ際には、いくつかのチェックポイントがあります。ここでは、費用対効果が高い委託先を選ぶうえで確認しておきたいポイントを見ていきましょう。

ポイント(1)信頼性と実績の確認

委託先が信頼できるパートナーになるかどうかを見極めるためには、その企業のホームページや口コミサイトなどから、以下のような内容を確認することが重要です。

|

|

たとえば、自社と同じ規模感だったり、運用環境や委託の範囲に似た事例があったりする場合、「株式会社◯◯の導入事例記事を見て問い合わせをしました」などの形で、相談に入っていきやすいかもしれません。

ポイント(2)料金プランとサービス内容の確認

委託料金を見るときの考え方は、「高ければ良い・安ければ悪い」などの単純なものではありません。手頃な価格帯のサービスにも、良いものは存在します。そういったなかで料金比較をする場合、以下の視点(疑問)を持つことが大切でしょう。

|

|

料金表や見積書を見て気になったことを担当者に質問していくと、資料だけではわからない特徴が見えてくることもあります。

相見積もりには「書類を見比べる」というイメージがあると思いますが、それだけではなく、各社との積極的なコミュニケーションを図ることも重要なポイントになります。

ポイント(3)情報セキュリティ対策

委託先では、企業および従業員個人のデータに触れることになります。こうしたなかで、大事な情報の漏えいや破損などのトラブルを防ぐためには、各社が実施する情報セキュリティ対策の確認も必要です。

具体的な導入施策はそれぞれ異なっており、一般の人事担当者ではわかりづらい部分もあるかもしれません。そういったなかで各社の施策をチェックしていくうえでは、以下の3つのカテゴリにおいてどれだけ施策が行われているかを見ていくのもポイントとなるでしょう。

|

機密性 (許可されたユーザーのみが情報にアクセスできる状態にすること) |

完全性 (情報を完全かつ正確な状態にしておくこと |

可用性 (必要時にいつでも情報を利用可能な状態にしておくこと) |

| 脆弱性の調査 | 物理的損害時の早期復旧 | データベースの冗長化 |

|

最新ハッキング技術への対策 |

データセンター自体の万が一に対する備え | |

| 従業員による外部送信の禁止 | ||

| システム全体の常時監視 |

また、委託先がプライバシーマークやISMSなどの認証を取得しているかどうかも、一つの目安になるはずです。

<参考>:ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)とは|情報マネジメントシステム認定センター

<参考>:プライバシーマーク制度|一般財団法人日本情報経済社会推進協会

年末調整を業務委託する際に関連してくる法令と規則

年末調整を業務委託する場合、以下の法律を理解したうえで法令遵守できる業者を選ぶことも重要です。2つのポイントを見ていきましょう。

(1)税法に基づく義務

年末調整手続きを通じた本来の年税額の算出および納税などの作業は、法律で定められた事業主の義務です。そのため、事業主に以下のような問題があった場合にはペナルティとして延滞税や加算税が課せられます。

|

|

<参考>:加算税の概要(財務省)

<参考>:No.9205 延滞税について(国税庁)

加算税には、過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税の4種類があります。また、延滞税はいわゆる利息のようなイメージであり、源泉徴収税が支払われるまでの日数に応じて加算されるものです。

事業主が税法にもとづく義務をしっかり果たすためには、期限までに正しい納付額を算出したうえで、間違えることなく適切な流れで手続きを進めてくれる事業者を選ぶ必要があるでしょう。

<参考>:【申告が間違っていた場合】(国税庁)

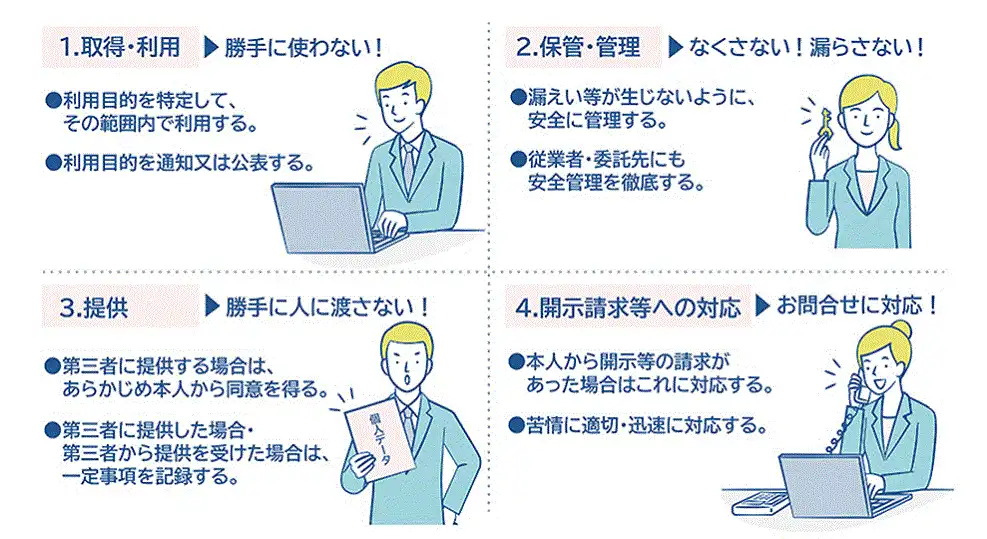

(2)個人情報保護法の遵守

先述の情報セキュリティ対策のところでも少し触れましたが、年末調整の業務委託では、事業者が従業員の個人データに触れることになります。そのときに関係してくるのが、個人情報保護法です。

個人情報保護法とは、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的に制定された法律です。政府広報オンラインのページでは、個人データを取り扱うときの基本ルールとして、以下の4つを紹介しています。

|

|

<引用>:「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?(政府広報オンライン)

委託候補の事業者と打ち合わせなどをする際には、自社の個人データを扱ううえで上記の基本ルールを守る意識があるかどうかの確認も必要でしょう。

年末調整の業務委託における今後の展望

コロナ禍によって一般的になったリモートワークや、近年急速に普及している生成AIなどの最新技術は、年末調整の業務委託に大きな影響をもたらしています。ここでは2つのトピックと年末調整の関係性を見ながら、年末調整アウトソーシングにおける今後の展望を見ていきましょう。

展望(1)テクノロジーの進化と業務委託

著しいスピードで普及した生成AIは、年末調整のシステムや業務委託(アウトソーシング)の分野でも注目されている技術です。

たとえば、AI技術を活用して画像やPDFなどから文字を認識・抽出できる「AI-OCR」は、これまでオペレーターの目視に依存していた年末調整の業務委託に、サービス品質の向上と効率化という2つの効果をもたらしています。

また、年末調整システムにAI-OCRを取り入れたシステムを使う場合、従業員は証明書の情報入力が不要になります。こうした仕組みは、年末調整の業務委託サービスに満足度の向上をもたらしているでしょう。

このほかに最近では、AIチャットボット機能を搭載することで、問い合わせ対応の効率化をはかるサービスも増え始めています。

業務委託サービスの成長性に注目するのであれば、生成AIなどの最新技術を取り入れているものを選ぶのもよいかもしれません。

展望(2)リモートワークの普及と影響

古くから行われてきた年末調整の紙申請は、多くの従業員が同じオフィスで働くからこそ運用できるものでした。

一方で近年は、コロナ禍をきっかけにリモートワークが普及し、たとえば「月1回しかオフィスに来ない」や「九州で東京の仕事をする」といったことが当たり前の時代になりつつあります。

こうしたなかで、「九州の自宅まで紙書類を送る」や「月1回の出勤日まで配布せずに待つ」といった運用をすることは、多くの手間とコストがかかり効率的ではありません。

リモートワークの普及は、年末調整の業務にも、紙以外の運用(システム化やアウトソーシング化)の必要性をもたらしているといえるでしょう。

年末調整業務委託に関するよくある質問

最後に、人事担当者から尋ねられることが多い年末調整の業務委託に関するよくある質問と回答を紹介しておきましょう。

Q.社会保険労務士の法人でも年末調整の業務委託は可能?

有資格者が社会保険労務士だけの場合、士業の独占業務に該当しない補助的な業務に限定した業務委託(代行)になります。対応範囲は法人や契約内容ごとに異なりますが、一般的には、申告書の記入漏れチェックやデータ転記入力、書類のファイリングといった業務に限定される形です。

これに対して税理士が関わる年末調整の業務委託や代行サービスでは、税理士の独占業務である「税務書類の作成」と「税務代理」も可能です。

具体的には、「源泉徴収票や法定調書などの作成」や「税金の申告・納付」なども委託できることが多いでしょう。

年末調整の業務委託と税理士の関係については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。

【関連記事】年末調整の代行サービスとは? アウトソーシングできる業務や業者選びのポイントを6つ紹介

Q.給与計算と年末調整を一緒に業務委託することは可能?

年末調整の業務委託には以下のようにさまざまな種類があります。

|

(1)年末調整だけに特化したもの (2)給与計算と年末調整を両方委託できるもの (3)人事の管理業務を総合的に委託できるもの

|

(2)もしくは(3)に対応する業者を選択すると、給与計算と年末調整をセットで委託できます。

年次の年末調整であれば「年1回」の委託ですが、一方で給与計算を含めた場合は、日次および月次の業務範囲になり、それなりの大規模契約になる可能性が高いでしょう。

いずれにしても給与計算と年末調整をセットで委託すれば、人事担当者の負担はかなり軽減することになります。

年末調整業務のアウトソーシングならラクラスへ

本記事では、年末調整を業務委託するうえでの基礎知識として、メリット・デメリットや具体的な業務内容などを詳しく解説してきました。アウトソーシングを含め年末調整を進めていくうえで「手続きの負担を軽減したい」とお考えでしたら、ぜひラクラスにご相談ください。

ラクラスの年末調整BPOサービスなら、必要な機能と業務をフルパッケージ化しています。また、カスタマーサポートも実施していますし、カスタマイズ対応も可能です。

AI-OCRとオペレーターの目視を組み合わせた読取代行により、品質と効率の両立を実現しており従業員は証明情報の入力が不要になります。また、人事担当者の回収とチェックも必要ありません。

クラウドシステムはすべて国内で運用されており情報セキュリティも万全ですし、大企業向けに開発された様々な設定やオプションもご用意しています。導入を検討いただくうえで何かご不明点などありましたら、お気軽にご相談ください。