年末調整の手続きを電子化するメリットとは?概要や導入ポイントを徹底解説!

本記事では、年末調整の電子化について解説します。年末調整の申告書はどのように作成し、データとしてどのように情報を連携させるのか。手続きの電子化をするメリットやデメリット、電子化する際に必要なことや導入ポイント、流れにいたるまで網羅的に解説していきます。従業員だけでなく人事の方も参考にしてみてください。

監修者:飛悠税理士法人

社内で年末調整の電子化に未だ着手していないのであれば、早急に導入に向けて動き出す必要があるでしょう。

年末調整の電子化は2024年現在、一部の例外を除いて法的な義務はありません。しかし、年末調整と連動する法定調書の作成への対応、労働力不足による業務負担の軽減など、年末調整の電子化には大きなメリットが期待できるのです。

また、事務作業の電子化は、日本国内に留まらず世界的なレベルで加速度的に進んでいます。そのような流れを加味すると、「年末調整を電子化するのは面倒でなかなか一歩が踏み出せない」とするのは、競争社会において大きく後れをとってしまうことになりかねません。

そこで本記事では、年末調整の手続きを電子化するメリットについて詳しく解説します。また、年末調整を電子化する流れや導入のポイントについてもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

年末調整手続きの電子化とは?

年末調整手続きの電子化では、専用のソフトを使って年末調整にかかる諸手続きを実施します。年末調整を電子化した場合は、従来のように紙の書類を用いることはありません。デジタルデータを用いて、年末調整にかかる手続きを進めるのが特徴です。

年末調整の電子化では、様々な手続きにおいてデジタルデータを活用できるため、大幅な業務効率化が期待できます。なお、年末調整の電子化で効率化できる業務の例としては、以下のものが挙げられます。

- 年末調整の申告書の準備から配布

- 年末調整の申告書の作成や回収

- 提出された申告書のチェック

- 申告書の修正依頼と回収

- 控除証明書ほか必要書類の電子データでの受け取り

- 給与システムとの連携

- 申告書や控除証明書の提出税務署への提出

ご覧いただくと分かるように、年末調整にかかるほとんどの業務が効率化できることになります。

従来の業務をみてみると、期間もかなり要します。年末調整にかかる申告書の用意から配布、そして税務署への提出が完了するまで、

企業の規模によっては2〜3ヶ月程度かかることもあります。多岐に渡る業務を抱えながら少数精鋭で運営されていることが多い人事部にとって、これらは大きな負担と言えるでしょう。

しかし、年末調整を電子化すれば、大幅に事務作業の手間を軽減して業務効率を向上させることができるのです。

なお、冒頭で記述したとおり、年末調整の電子化は2024年現在、すべての企業に課せられた義務ではありません。

ただし、前々年度の法定調書が書類ごとに100枚以上ある場合は、e-Tax等の方法により法定調書を電子データで税務署に提出しなければならないと義務付けられています。

ちなみに「法定調書」とは、税務署への提出が義務付けられている書類の総称です。年末調整に際しては、給与所得の源泉徴収票や報酬料金契約金及び賞金の支払調書などがこれに当たります。給与所得の源泉徴収票が100枚以上ある場合は、それを作るための年末調整の手続きも電子化することが推奨されています。

年末調整の電子化はいつから可能になったのか

年末調整手続きの電子化は、2020年度分から可能となっています。

日本における人事業務の電子化は、特に新型コロナウイルスによる感染拡大予防の観点から、2020年より加速度的に広がっていきました。テレワークの普及やデジタルツールの導入が進むなかで、人事業務の効率化や電子化が求められるようになったという背景があるのです。

※<参考>:総務省「働き方改革」とデジタル化

年末調整の電子化で変わったことは何なのか

年末調整の手続きを電子化することは、次のような変化をもたらしました。

- 手続きの簡素化による業務効率化

- ヒューマンエラーの減少

- 添付書類の紛失のリスク軽減

- 書類の配布や回収の手間の軽減

- 紙の書類の管理にかかるコストやリスクの軽減

- 年末調整手続きの迅速化

年末調整の手続きには、税務書類の作成に不慣れな従業員も関わります。さらに、1年に1度しか作成しない書類をルールに従って適切に作成していくのは、容易なことではありません。申請書作成の注意点を共有していても、修正が必要な箇所があったり添付書類が不足していたり、といったことが発生し、そのたびに人事の担当者がフォローしなければなりません。

また、社員数が多くなるほど「申請書類の記載内容に誤りがないか」「計算ミスがないか」などをチェックするために膨大な手間がかかります。

こういった“年末調整にかかる煩雑な作業”を電子化すれば、申請書の作成段階で記入ミスについてアラートを出すこともできますし、計算に誤りがないか速やかに確認することができ、年末調整に要する作業時間を大幅に軽減することが可能になるのです。

年末調整手続きの電子化をするメリットとは?

ここまでに何度かお伝えしていますが、年末調整手続きを電子化することによる最大のメリットは、業務効率化です。

年末調整をはじめとする人事部が行う事務処理は、直接的に企業の業績には貢献しません。ただ、法律に準拠した健全な企業運営を維持するためにも、社員が安心して働ける環境を整備するためにも、欠かせない業務と言えます。

しかし、年末調整は作成する書類の多さや複雑さ、また日常的には行わないような計算処理を伴うため、ヒューマンエラーが増えてしまい作業工数が増大する事態も頻繁に発生してしまいます。

ただ、年末調整の手続きは一定のルールに従って行われる事務作業ですので、デジタルツールとの相性が良いと言えます。電子化することによって、課題の抜本的な改善が期待できるでしょう。

ここでは、年末調整手続きを電子化することで期待できるメリットを8つ挙げて、解説していきます。

メリット(1)事務作業に要する時間の削減

年末調整の電子化を推進することで、作業時間の大幅な短縮が期待できます。

年末調整の手続きでは、人事部が紙の申請書を用意し、各従業員に配布するところからスタートするのが一般的です。

しかし、これらの準備も企業規模が大きくなるほど膨大な時間を要することになるでしょう。

また、申請書類の記載内容や添付書類を1枚ずつチェックする必要がありますし、計算内容に誤りがないか再計算したり、記入ミスや不足書類があった場合は社員に連絡したり、修正を依頼しなければなりません。また、再提出の期限を設けていても、予定通りに申請書を回収できるとは限らず、その際には督促する手間もかかってしまいます。

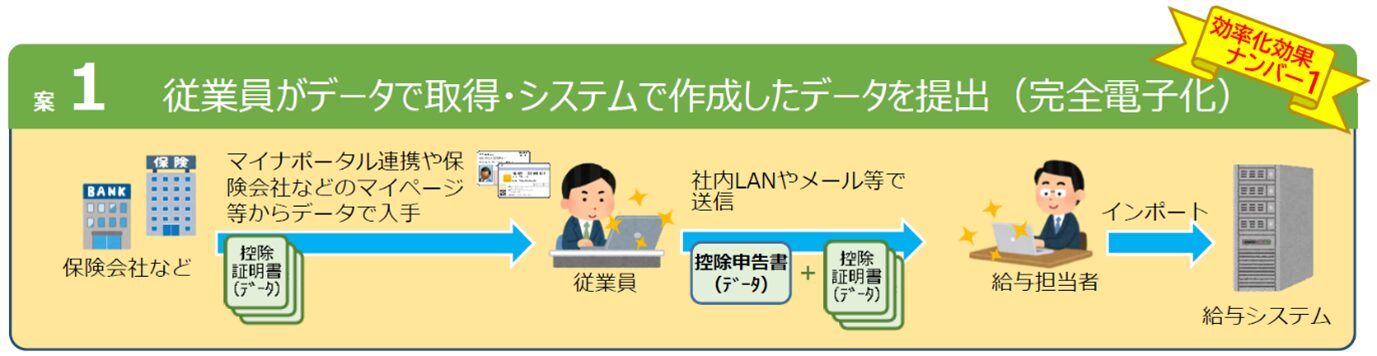

一方で年末調整の電子化を進めた場合には、紙の書類を使いません。社員は年末調整のシステムを使用して申告書を作成し、デジタルデータで書類を提出します。添付書類もデジタルデータとして取り込んで提出しますので、年末調整にかかるすべての書類についてデジタルデータでの管理が可能です。

※<出典>国税庁「年末調整手続の電子化について ~実施方法検討編~」(PDF)

デジタルデータの申請書であれば、記入漏れや明らかな入力ミスがあった場合には、その場で記入ミスがある旨が通知されます。また、紙の申請書と異なり、うっかり記入し忘れたまま提出するといったこともありません。

人事部で行う申請書類のチェックも、各項目の入力規則に従ってチェックすることができるでしょう。人の目で一つずつ確認するよりもスピーディーに完了するのがメリットと言えます。

メリット(2)ミスの減少

年末調整手続きの電子化は、書類作成におけるミスの減少に大きく貢献します。

たとえば手書きの申請書では、記入漏れや記入間違いは多いですし、読みにくい文字で書かれていることもあり、判読に時間を要することもあるでしょう。

しかし、年末調整に対応可能なシステムを使用した場合は、システム側が自動的に計算やチェックを行います。そのため、入力内容の正確性は向上し、当該社員に申請書の再提出を依頼しなければならないような決定的なミスは大幅に減少するでしょう。

さらに、控除証明書の内容は申請時点でデジタルデータとして提出されますので、人事部の担当者による手入力も不要です。人が作業を行う場合はヒューマンエラーを完全に回避するのは困難ですが、年末調整の手続きを電子化することでヒューマンエラーによる転記ミスの予防も実現できるでしょう。

【関連記事】年末調整の間違いに気づかないとどうなる?訂正方法や5つの“ミス防止対策”なども解説

メリット(3)コスト削減

年末調整を電子化することで、コスト削減が期待できます。

紙の書類で年末調整を行う場合、申請書の印刷や保管場所の確保、税務署への書類の郵送等、コストがかかります。年末調整は毎年必ず行うものですが、生産的な活動ではないことからコンスタントにコストがかかり続けるのは、企業にとって大きな負担となってしまいます。

特に、年度を重ねるたびに保管すべき書類も増えますので、保管コストは増え続けますし新たに用意する手間もかかってきます。年末調整を電子化することで、このような様々なコストが削減できるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

メリット(4)環境負荷の軽減

年末調整手続きの電子化は、すべての企業にスタンダードとして求められる『SDGs』の実現をめざす取り組みにもつながるでしょう。SDGsは、持続可能な開発目標(SustinableDevelopmentGoals)の略であり、2015年に国連で採択され2030年までに達成を目指す17の目標が掲げられています。

※<参考>:国際連合広報センター「SDGsとは?」

紙の資料を削減することは、SDGsの12番目の目標である「つくる責任つかう責任」や、13番目に掲げられた目標である「気候変動に具体的な対策を」に対応する施策です。

紙の使用量を減らすことによって環境負荷の軽減に貢献することは、持続可能な業務運営に貢献できるほか、企業の社会的責任(CSR)を果たすことにもなります。また、「積極的にSDGsに取り組む先進的企業」といったブランディングにも寄与するでしょう。

メリット(5)操作性の向上

年末調整をデジタル化した場合、社員はインターネット環境があればどこからでも申請が可能になります。

そうすると、テレワークで在宅勤務している場合であっても、長期の出張でオフィスに出向くことが難しい場合であっても、年末調整のシステムにアクセスできれば、時間や場所を問わず申請することができます。さらに、スマートフォンにも対応した年末調整のシステムを利用すれば、休憩時間や通勤の合間といった“隙間時間”にも申請ができるわけです。

年末調整の申請時期は、企業内のどの部署にとっても繁忙期であることが多く、申請書の回収に苦労する人事担当者は少なくありません。また、修正を依頼したものの、再提出がみられず、何度も請求しなければならないこともあるでしょう。その間に添付書類の紛失があれば、さらに手続き完了までに時間がかかることも考えられます。

年末調整の手続きを電子化すると、インターネット回線があれば時間や場所を問わず申請手続きが可能になるだけでなく、提出した添付書類はデータとして残るため紛失のリスクも軽減されることになります。

メリット(6)税務処理がスムーズ

年末調整の手続きを電子化するメリットは、従業員自身も享受することができます。年末調整の電子化によって年末調整の手続きがスムーズに進むため、従業員は早期に還付を受けることが可能になります。

また、企業も迅速に税務処理を完了できますので、注力すべき他の業務に専念できるようになるでしょう。

【関連記事】年末調整と確定申告の両方が必要になるケースとは?2つの違いや適用される所得控除、注意点などを徹底解説

メリット(7)データの一元管理が可能

年末調整の電子化に限らず、事務手続きに伴うデータをデジタル管理すると、一元管理ができるようになります。

紙の書類の場合、該当の書類がどこにあるかを探す手間がかかってしまいます。また、厳重に管理していても、何らかのミスが重なったことで書類の行方が分からなくなったり、紛失したりする可能性もあるでしょう。

一方で電子化してデジタルデータとして管理すれば、必要な情報を迅速に検索して見つけ出すことができます。また、電子化したデータであればバックアップも容易なため、紛失や破損のリスクが軽減されるメリットもあります。

メリット(8)企業の競争力向上

他のメリットとも関連しますが、年末調整の電子化によって業務効率の向上やコストの削減が実現すれば、企業の競争力向上につながっていきます。

年末調整の書類作成にかかる「人事部以外の社員の負担」も軽減しますので、迅速かつ正確な業務運営が可能となり、生産性の向上につながることにもなるでしょう。

年末調整にかかる事務作業は、直接的に企業の生産活動には結びつきません。しかし、企業の健全な運営に必須の事務作業を効率化できれば、コア業務に集中することができ、企業の競争力につながることになるはずです。

年末調整手続きを電子化することでのデメリットとは?

年末調整手続きの電子化には、様々なメリットが期待できる反面、いくつかのデメリットもあります。年末調整手続きの電子化に伴うメリットを最大化するために、あらかじめデメリットを把握することは重要です。

ここでは、年末調整の電子化に伴うデメリットを6つ挙げて解説していきましょう。

デメリット(1)従業員へのサポート体制の構築が必要

年末調整を電子化する場合、社員全員が自らシステムにアクセスして手続きしなければなりません。デジタルシステムの利用に不慣れな社員がいる場合には、サポート体制の構築が必要になるでしょう。

また、年末調整のシステムを選択する際には、チュートリアルが用意されているものや直感的に操作しやすいように設計されているものを選ぶようにしましょう。

さらに、年末調整手続きを電子化する際には、あらかじめシステムの利用方法について周知する機会を設けたり、デジタルツールに疎い社員でも操作しやすいようにカスタマイズしたりするなどといった配慮も必要になるかもしれません。

デメリット(2)電子システムの連携が必要

年末調整のシステムを導入する場合、年末調整と連動する他の事務システムを連携させていく必要があります。

たとえば、年末調整ともっとも関わりが深い給与計算のシステムは、年末調整のシステムと連携できなければなりません。給与計算のシステムが導入されていない場合は、年末調整のシステムと連携できるものを選ぶ必要があるでしょう。

デメリット(3)紙媒体と電子データの混在による手続きの複雑化

年末調整手続きの電子化がスタートしてから日が浅い場合には、控除に必要な一部の書類が電子データで発行されないことがあります。

たとえば、「生命保険料控除」の証明書や「医療控除」の明細書などは、紙媒体で提供されることが多いかもしれません。この場合、年末調整手続きを完全に電子化することが難しくなり、紙媒体と電子データが混在することによる手続きの複雑化が予想されます。

ただ、多少の手間こそかかりますが、紙媒体で受け取った書類はスキャンしてデジタル化するなどの方法で電子申請することは可能です。

デメリット(4)初期導入コストが発生

年末調整の電子化に伴い、大きなデメリットと言えるのが初期導入コストです。

年末調整システムの導入そのものにかかる費用のほか、システムをスムーズに利用できるように社員を教育するためのコストも見込む必要があるでしょう。

短期的に見ればコストが大きく感じられる可能性もあります。しかし、年末調整は毎年行われるものです。また、年末調整システム導入のタイミングで連動する給与計算のシステムも電子化すれば、長期的に業務の効率化と労働時間の短縮が可能になります。

短期的なデメリットにとらわれず、長期的な視野に立って導入を検討すると良いでしょう。

デメリット(5)セキュリティリスク

年末調整を電子化する場合、セキュリティ対策は不可欠です。年末調整で取り扱うデータは個人情報に深く関わりを持ちますので、データの漏洩や不正アクセスは徹底して排除する必要があります。

ただ、年末調整を電子化すれば、ID/パスワードを把握している社員以外は情報を閲覧できません。紙媒体に比べて、データにアクセスするハードルとしては高くなるわけです。

電子化したうえでセキュリティリスクを低減させるには、年末調整システムを選ぶ際に万全なセキュリティシステムが構築されているものを選ぶことが重要になります。

デメリット(6)社員側の準備が必要

年末調整の手続きを電子化する際には、社員の協力が欠かせません。社員に要請しなければならない作業としては、次のようなものがあります。

- マイナンバーカードの作成

- マイナポータルの手続き

- 控除申請書類の取得

社員側の準備が十分に整っていない場合、年末調整の電子化はスムーズに進まず、工数ばかりが増えてしまうかもしれません。あらかじめ必要な準備について社員と共有し、余裕を持って手配できるよう的確にアナウンスをしながら、協力を仰ぐことが重要です。

年末調整手続きを電子化する際に必要なこととは?

メリットとデメリットを確認してきましたが、年末調整手続きを電子化する際には、企業側と社員側の双方で万全の準備を整えることが大切です。年末調整手続きの電子化にあたって企業側が行う準備としては、次のようなものがあります。

- 年末調整に対応したソフトウェアの導入

- 給与計算システムの電子化

- 社員への周知

まず、年末調整の電子化に対応したソフトウェアを導入します。このとき、既存の給与システムが電子化に対応しているか確認することが大切です。給与計算と年末調整は相互に関連していますので、システムが連動しなければ業務の効率化は図れません。

導入する年末調整のソフトウェアが決まったら、電子化の手順を社員に共有していきます。それと同時に「年末調整を電子化することで期待できる社員側のメリット」を伝えると良いでしょう。年末調整の電子化に向け、企業全体でポジティブなイメージを持ちながら推進することが可能となるはずです。

なお、以前は年末調整の電子申請を開始する場合は税務署にあらかじめ申請が必要でした。しかし制度の改正に伴い、2024年現在では電子申請に事前の届出は不要になっています。社内で年末調整の電子化の準備が整えば、スムーズに申請ができるのです。

年末調整手続き電子化の導入ポイント

年末調整手続きの電子化をスムーズに進めるためには、次の2つのポイントが重要です。

ポイント(1)システムの選定

年末調整システムは様々なものがあり、操作性や機能、連携できるシステムなどは異なります。自社の社員にとって見やすい画面のものや、操作しやすいシステムを選ぶことが必要です。すでに利用している給与計算などのシステムがある場合は、互換性の有無も確認しておきましょう。

ポイント(2)社員への連携

年末調整システムの導入に際しては、全社員の協力が欠かせません。そのためにも、しっかりと社員に対してアナウンスをしましょう。特に「なぜ年末調整を電子化するのか」「どのような効果が期待できるのか」「具体的にはどのような作業が必要なのか」などを、分かりやすく何度も伝える機会を設けるべきです。

年末調整手続き電子化の流れとは?

では改めて、年末調整を電子化するための全体の流れを見てみましょう。

- 年末調整システムの選定・導入

- 年末調整の電子化に関して社内で共有/教育

- 年末調整に伴って必要な控除証明書の取得をアナウンス

- 申請書の作成を社員に依頼

- 提出された申請書のチェックと修正依頼

- 国税庁へのデータ提出

年末調整システムは様々な企業からリリースされていますので、自社にとって使い勝手が良いものを見極める必要があります。一度導入するとシステムを変更するのは大変ですので、慎重に検討する必要があるでしょう。

まずは、複数社のサービスを見比べたうえで、機能やメリット、互換性などを吟味したうえで決定するようにしましょう。また、導入する年末調整システムが決定したら、実際に入力操作する社員への共有を欠かさず実施しましょう。

年末調整の電子化は、システムが稼働し始めてしまえばスムーズです。しかし、新しいシステムに慣れて滞りなく運用できるようになるまでには、ある程度の時間がかかることがあります。スケジュールには余裕を持たせ、社内の連携を十分にとりながら進めることが重要だと言えるでしょう。

年末調整の手続きを電子化するならラクラスへ

記事では、年末調整の手続きを電子化するメリットや導入のポイントについて解説させていただきました。もし年末調整の手続きを電子化したいとお考えでしたら、ぜひラクラスにご相談ください。

ラクラスの年末調整BPOサービスなら、必要な機能と業務をフルパッケージ化しています。

AI-OCRとオペレーターの目視を組み合わせた読取代行により、品質と効率の両立を実現。従業員は証明情報の入力が不要になります。また、人事担当者の回収とチェックも必要ありません。

クラウドシステムはすべて国内で運用されており情報セキュリティも万全ですし、大企業向けに開発された様々な設定やオプションもご用意しています。何かご不明点などありましたら、お気軽にご相談ください。

この記事の監修者:飛悠税理士法人

私たち飛悠税理士法人は、お客様に対し税務会計の専門家としての立場でサービスを提供することはもちろんですが、その前に人間同士の信頼関係、人としての筋道を大切にすることをモットーにしています。

そのために、お客様のお考えをよく聞き、私たちの考えをきちんとお伝えすることによって、お互いの信頼関係を築いていくことが大切だと思っています。