裁量労働制とは? メリット・デメリットや他の制度との違いも解説

本記事では、裁量労働制の概要とメリット・デメリットなどを確認したうえで、導入時の注意点を解説します。自社に裁量労働制を導入する際には、制度の詳細を理解したうえで、適切な流れで準備を進めていくことが重要ですので、ぜひ記事内容を最後までご確認ください。監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

専門スキルを持つ優秀な人材の活躍を促して生産性を上げていくうえで、『裁量労働制』は上手に活用したい制度の一つです。

ただし、裁量労働制にも、企業と従業員本人にとってリスクやデメリットになる側面があります。自社に裁量労働制を導入する際には、制度の詳細を理解したうえで、適切な流れで準備を進めていくことが重要です。

そこで本記事では、裁量労働制の概要とメリット・デメリットなどを確認したうえで、導入時の注意点を解説します。裁量労働制の導入を検討している方は、ぜひ記事内容を確認してください。

裁量労働制とは何なのか?

裁量労働制とは、従業員が「実際に働いた時間」ではなく「みなし労働時間」に対して賃金を支払う制度のことです。みなし労働時間とは、企業と従業員との間であらかじめ規定された「1日のなかで働いたものとみなす時間」になります。

裁量労働制の基本的な考え方は、たとえば労使でみなし労働時間を8時間と定めた場合、1日の実労働時間が6時間や7.5時間であっても、8時間分の賃金が発生するイメージです。裁量労働制を導入した場合、対象業務の遂行手段や時間配分の決定などに関して、使用者側から労働者への具体的な指示はできないのが原則です。

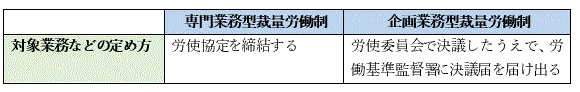

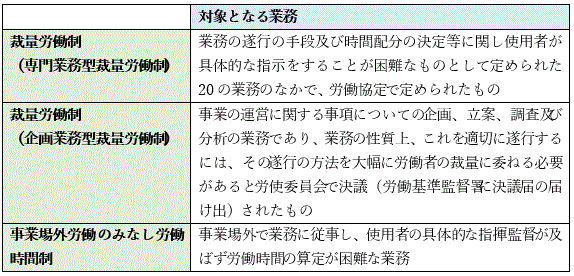

裁量労働制には、『専門業務型裁量労働制』と『企画業務型裁量労働制』の2種類があります。それぞれの特徴について解説していきましょう。

専門業務型裁量労働制とは

専門業務型裁量労働制とは、専門性が高い以下20業務を遂行する際に、遂行手段や時間配分などを使用者側で指示することが難しく、労働者の裁量に委ねる必要があるケースで使える制度です。

なお、太字部分は令和6年4月1日より新たに追加となった業務になります。

|

<引用>:専門業務型裁量労働制について|専門業務型裁量労働制の対象業務は?<PDFファイル>(厚生労働省)

|

企画業務型裁量労働制とは

企画業務型裁量労働制は、事業運営に関係する事項について企画・立案・調査・分析を行う業務が該当します。その業務の性質から、遂行に必要な方法や手順などを大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるケースで選択できる制度です。

企画業務型裁量労働制における対象業務の具体的な範囲は、以下のイからニの4要件すべてを満たす業務のなかで、具体的範囲を決議する必要があります。いわゆるホワイトカラーの業務すべてを企画業務型裁量労働制にできるわけではありません。その点は注意しましょう。

|

イ.業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること(例えば対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、事業場独自の事業戦略に関するものなど) ロ.企画、立案、調査及び分析の業務であること ハ.業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると、業務の性質に照らして客観的に判断される業務であること ニ.業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること

<引用>:企画業務型裁量労働制について|対象となる業務の具体的範囲<PDFファイル>(厚生労働省)

|

なお、先述の『専門業務型裁量労働制』と『企画業務型裁量労働制』には、「対象業務の定め方」に以下の違いがあります。

裁量労働制と36協定の関係性について

裁量労働制と36協定の関係性について理解するうえで大切になるのが、労働基準法第32条が定める法定労働時間と時間外労働の考え方です。

まず、労働基準法第32条では、法定労働時間を「1日8時間以内、週40時間以内」と定めています。この法定労働時間を超えて働いた分は時間外労働となり、いわゆる残業代などの割増賃金が発生する仕組みです。

労働基準法第32条によるこの考え方は、裁量労働制でも基本的に同じです。

法定労働時間を超えたみなし労働時間に設定する場合、36協定の締結が必要となります。36協定とは、労働基準法第36条第1項で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針に関する労使間の協定のことです。

また、みなし労働時間のうち法定労働時間を超えた部分については、割増賃金の支払いが必要となります。従業員に深夜労働もしくは休日労働をさせる場合も、36協定が必要です。36協定の詳細については、厚生労働省の資料を確認してください。

<参考>:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針<PDFファイル>(厚生労働省)

36協定に関する注意点

平成31年(2019年)4月より、36協定で定める時間外労働時間に、罰則付きの上限(月45時間、年間360時間)が設けられることになりました。(※中小企業への適用は2020年4月から)

この上限は、臨時的で特別の事情がない限り超えることはできません。

また、仮に臨時的な特別の事情があって労使が合意した場合も、制度上は「年間720時間、複数月平均80時間以内(休日労働を含む)、月100時間未満(休日労働を含む)」を超えられないことになっています。

なお、月45時間を超えることができるのは、「年間6か月まで」です。裁量労働制の導入後も時間外労働が発生する場合、一般の働き方と同様に労務管理をしっかり行う必要があるでしょう。

裁量労働制は他の労働制度と何が違う?

近年のビジネス環境では、従業員の働き方やサービスの多様化にともない、さまざまな労働制度が導入しやすくなっています。こうしたなかで、本当の意味で自社に合う制度を導入するためには、各制度の特徴や違いを理解することも重要です。

多くの企業で導入されている制度として、以下のものが挙げられます。

- フレックスタイム制度

- 事業場外みなし労働時間制

- 高度プロフェッショナル制度

- 変形労働時間制

これらの制度と裁量労働制の違いについて、見ていきましょう。

『フレックスタイム制度』と裁量労働制の違い

フレックスタイム制度は、一定期間のなかであらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が以下の3つを自分で決められる制度です。

|

|

ただし、多くの企業では、フレックスタイム制度のなかで以下2つの時間帯を設定しています。

|

【フレキシブルタイム】いつ出社(退社)してもよい時間帯 【コアタイム】必ず勤務しなければならない時間帯

|

たとえば、自社のフレックスタイム制度が以下のような内容の場合、規定された総労働時間と1日あたりの勤務時間を超えない範囲内で「朝7時に出勤→16時退勤(1日8時間労働・1時間休憩)」や「朝9時に出勤→18時に退勤」などの働き方も可能となります。

|

【朝のフレキシブルタイム】7時~10時 【コアタイム】10時~14時 【夕のフレキシブルタイム】14時~19時 など

|

これに対して裁量労働制では、1日の労働時間や始業・終業時刻に制約がありません。「みなし労働時間を働いた」という考え方で、賃金が支給されます。

<参考>:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き<PDFファイル>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

『事業場外労働のみなし労働時間制』と裁量労働制の違い

事業場外みなし労働時間制とは、事業場の外で行われる仕事に従事する理由から、労働時間の管理が難しい業務に適用できる制度です。具体的には、旅行会社の添乗員や外回り営業職といった職種に適用されることが多いでしょう。

また、近年人気のリモートワーク(テレワーク)も、一定の要件を満たせば事業場外労働のみなし労働時間制にすることが可能です。

<参考>:Q. 自宅でテレワークを行う場合、「事業場外労働のみなし労働時間制」を利用できますか。(総務省・厚生労働省)

事業場外みなし労働時間制と裁量労働制は、「みなし労働時間制」という点が共通しています。しかし、対象業務を比較すると、以下のように大きな違いがあることが見えてきます。

<出典>:事業場外労働に関するみなし労働時間制の適正な運用のために<PDFファイル>(厚生労働省)

<出典>:専門業務型裁量労働制について|専門業務型裁量労働制の対象業務は?<PDFファイル>(厚生労働省)

<出典>:企画業務型裁量労働制について|対象となる業務の具体的範囲<PDFファイル>(厚生労働省)

『高度プロフェッショナル制度』と裁量労働制の違い

高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識を持ち、職務の範囲が明確かつ一定の年収要件(年収1,075万円以上)を満たす労働者に対して、労働基準法で定められた労働時間・休憩・休日および深夜の割増賃金に関する規定を適用しない制度です。

神奈川県が運営する「かながわ労働センター」の資料によれば、以下の5つを対象業務としています。

|

(1)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発業務 (2)金融商品のディーリング業務 (3)アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務) (4)コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務) (5)新たな技術、商品又は役務の研究開発業務

<引用>:高度プロフェッショナル制度ってどんなもの?<PDFファイル>(神奈川県かながわ労働センター)

|

高度プロフェッショナル制度を適用するためには、労使委員会による決議に加えて所轄の労働基準監督署に決議の届け出、労働者本人の同意などの手続きが必要です。企業側には、労働者本人の健康を確保するために、以下の施策を講じることも求められます。

|

(1)健康管理時間の把握 (2)休日の確保 (3)選択的措置 (4)健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置など

|

高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の大きな違いは、高度プロフェッショナルが「年収1,075万円以上の労働者のみ」という年収要件を設定している点です。

また、裁量労働制と高度プロフェッショナル制度には、時間外労働・休日出勤・深夜労働における割増賃金の適用でも、以下の違いがあります。

|

【裁量労働制】みなし労働時間のうち法定労働時間を超えた分には、割増賃金の支払いが必要。休日・深夜労働の割増賃金も、支払いが必要。 【高度プロフェッショナル制度】法定労働時間を超えた時間外労働・深夜労働・休日出勤のすべてで割増賃金無し。

|

<参考>:高度プロフェッショナル制度について<PDFファイル>(厚生労働省)

<参考>:高度プロフェッショナル制度|わかりやすい解説<PDFファイル>(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

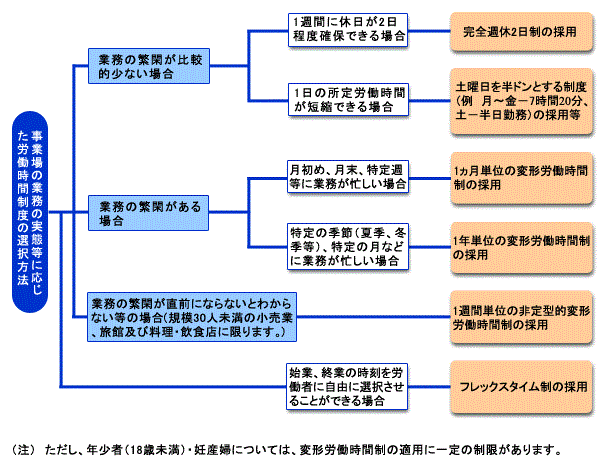

『変形労働時間制』と裁量労働制の違い

変形労働時間制とは、繁閑差が著しい業種などに適用されることが多い制度です。変形労働時間制で選択する具体的な仕組み(制度)は、厚生労働省 徳島労働局が示す以下の図のとおりで、各企業の業務実態によって大きく変わります。

<引用>:変形労働時間制(厚生労働省 徳島労働局)

また、変形労働時間制は、以下のように業務量の変動が大きい業種に適用しやすいといえます。

|

|

裁量労働制を導入するメリット

様々な制度と裁量労働制の違いを見てきましたが、企業が裁量労働制を導入し、その仕組みを自社にうまく浸透できた場合、いくつかのメリットがあります。ここでは4つを挙げて解説しましょう。

メリット(1)労務管理の負担軽減

裁量労働制を導入した場合、従業員のみなし労働時間が法定労働時間の範囲内におさまっていて、なおかつ休日・深夜の労働がなければ、割増賃金は発生しません。割増賃金が発生しなければ、みなし労働時間だけを基準とする賃金計算が可能になります。

これは、仮に裁量労働制の従業員がセルフマネジメントに長けていた場合には、人事給与部門にとって労務管理の負担が軽減しやすい制度になることを意味します。

また、みなし労働時間だけで賃金計算できる状況は、人件費の予測をするうえでも有効といえるでしょう。

メリット(2)従業員のモチベーション・パフォーマンス向上

上司から、「作業Aは手段Xを使い14時までに終わらせてください。次の作業Bは手段Yを用いて17時までに作業を完了させましょう」のように細かな指示や作業計画を示された場合、部下の自律性が育まれにくくなる可能性が高いでしょう。

一方で、たとえば裁量労働制によって、各作業の遂行にベストな手段や時間配分などの選択・実行を各自に任せた場合、それぞれの主体性や自律性が高まりやすくなるはずです。また、自分が選択した手法や計画でうまく業務遂行できた場合、そこから自信が生まれて仕事へのモチベーションも高まりやすくなるでしょう。

また、裁量労働制を導入した場合、プロジェクトの進捗状況や本人のパフォーマンスに合わせて以下のように時間配分を決めてもらうことも可能となります。

|

|

裁量労働制による柔軟な働き方は、各従業員の『ウェルビーイング』を向上させるうえでも役立つものとなるのです。

【関連記事】従業員満足度(ES)と従業員エンゲージメントの違いとは?高めるメリットや方法も解説

メリット(3)生産性の向上

前述した従業員のモチベーションやパフォーマンスの向上は、仕事の生産性を高めるうえでも不可欠なものです。

仮に、「勤務時間は9時~18時まで、それを超えた場合は残業で対応」といった一般の労働時間制で従業員に多くの負担がかかってしまい、パフォーマンスや生産性が低下していた場合には、裁量労働制などによる柔軟な働き方の導入をしてみてもよいかもしれません。

特に、専門業務型裁量労働制や企画業務型裁量労働制の対象に並ぶ「調査・分析・設計・開発・研究・ディレクション」などの業務の場合、仕事の状況や進捗に合わせた労働時間の配分をしたほうが、生産性も向上しやすくなる可能性が高いでしょう。

<参考>:専門業務型裁量労働制について|専門業務型裁量労働制の対象業務は?<PDFファイル>(厚生労働省)

<参考>:企画業務型裁量労働制について|対象となる業務の具体的範囲<PDFファイル>(厚生労働省)

メリット(4)優秀な人材の獲得

近年のビジネス環境では、少子高齢化社会や転職の一般化などの影響から、優秀な人材の獲得が難しくなっています。こうしたなかで、自社に合う優秀な人材を採用し、定着につなげていくためには、それぞれが自分の能力を発揮しやすい環境を整備することが重要です。

仮に裁量労働制を導入して各従業員の負担が軽減し、各自のパフォーマンスや生産性が向上した場合、その事例や制度を採用活動でアピールすることで自社の魅力を増幅させることにもつなげられるかもしれません。

裁量労働制を導入する際の注意点とデメリット

裁量労働制は、自社の業務や従業員に合った導入ができてこそ高い効果を発揮するものです。一方で、適切な導入および運用ができない場合、いくつかのデメリットが露呈することもあります。ここでは4つを挙げて見ていきましょう。

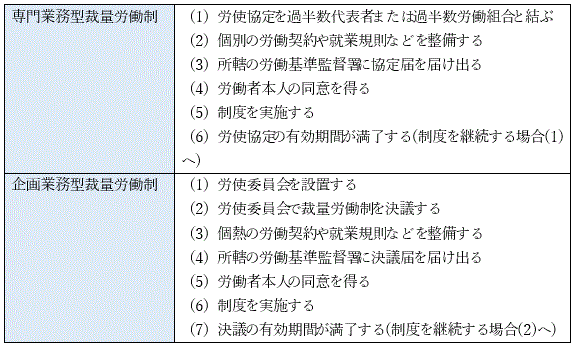

デメリット(1)導入に多くの工数がかかる

裁量労働制を導入および運用する場合、以下のように多くの手続きが必要になります。

<出典>:専門業務型裁量労働制の解説<PDFファイル>(厚生労働省)

<出典>:企画業務型裁量労働制の解説<PDFファイル>(厚生労働省)

また、裁量労働制を導入する場合には、従業員本人から同意を得るための各種書面も用意する必要があります。

協定届や決議届のフォーマットはインターネット上でも公開されていますが、その内容を自社に合うものに調整していくうえでは、多くの工数がかかると考えたほうがよいでしょう。

デメリット(2)みなし労働時間内におさまるとは限らない

裁量労働制は、従業員本人のセルフマネジメント力が問われる制度といえます。

仮に従業員のマネジメント力が低かったり、トラブル対応で想定外の状況が重なったりした場合、かえって実労働時間が増えてしまうことがあります。また、そうした状況が重なると、従業員の心身に多くの負担がかかり、場合によってはエンゲージメントやモチベーション、パフォーマンスが著しく低下することにもなるかもしれません。

デメリット(3)人事評価制度の再構築が求められる

裁量労働制を導入した場合、勤務態度に関する以下のような人事評価の項目にも見直しが必要です。

|

|

また、同じ部門内に「裁量労働制の人」と「普通の働き方の人」が混在する場合、勤務態度などの評価基準はさらに複雑なものになります。裁量労働制を導入する際には、裁量労働制ではないメンバーに不公平感や違和感を与えない制度設計が求められるでしょう。

デメリット(4)年少者や妊産婦などには適用できない

労働基準法第66条では、妊産婦からの請求があった場合に、1日8時間および週40時間の法定労働時間を超えないように労働させなければならないことを定めています。ですから、妊産婦に対して裁量労働制を適用することはできません。

また、以下に該当する労働者についても、原則は裁量労働制が適用できません。

|

|

これから裁量労働制の設計・導入をする際には、従業員に妊娠出産・育児・介護などのライフイベントが生じたときの働き方も模索する必要があるでしょう。

なお、年少者や所定外労働の免除対象者などについては、以下の資料を確認してください。

<参考>:専門業務型裁量労働制の解説<PDFファイル>(厚生労働省)

<参考>:改正育児・介護休業法に関するQ&A<PDFファイル>(厚生労働省)

裁量労働制の効果を高めるための成功ポイント

裁量労働制の導入・運用で、人件費の把握や生産性の向上といった多くのメリットを得るためには、成功ポイントを重視した準備や運用が必要となります。ここでは、3つの成功ポイントについて詳しく解説しましょう。

成功ポイント(1)「裁量労働制=丸投げ」ではない

裁量労働制は、従業員に仕事を丸投げする制度ではありません。

本来の裁量労働制は、業務遂行の手段・方法・時間配分といった「過程」において、従業員に裁量を与える制度になります。したがって、業務を遂行するなかで以下のような課題が生じたときには、企業側で適切なサポートやフォローをすることが重要です。

|

|

裁量労働制を導入するうえでは、上記のような問題が生じたときに早めに相談してもらい、上司や先輩が適切なフォローができる体制や関係を構築しておく必要があるでしょう。

成功ポイント(2)途中での制度適用解除も念頭に置く

裁量労働制の導入で従業員の負担が増大し、結果として各自のモチベーションや生産性が低下した場合、それは本末転倒といわざるを得ません。

こうした問題を防ぐためには、厚生労働省が定める以下の“健康・福祉確保措置”を講じたうえで、継続が難しい場合は、制度の適用解除も行える柔軟性を持つことが必要です。

|

【1:長時間労働の抑制や休日確保を図るための事業場の適用労働者全員を対象とする措置】

【2:勤務状況や健康状態の改善を図るための個々の適用労働者の状況に応じて講ずる措置】

<引用>:専門型裁量労働制について<PDFファイル>(厚生労働省)

|

また、裁量労働制による問題は、制度対象の本人だけに生じるものとは限りません。自社の裁量労働制をブラッシュアップしていくうえでは、対象者ではないほかのメンバーの意見にも耳を傾ける必要もあるでしょう。

成功ポイント(3)長期的な情報管理の仕組み・体制が必要となる

仮に『専門業務型裁量労働制』を導入した場合、以下の記録を従業員ごとに作成し、労使協定の有効期間中およびその期間満了後の3年間保存することが求められます。

|

|

一方『企画業務型裁量労働制』の場合、労使協定の代わりに労使委員会の“決議”が必要です。また、制度の実施状況をモニタリングするために、6か月に1回以上の労使委員会開催も求められます。

こうした運用を適切に行い続けるためには、各種記録の管理や作成、労使委員会の開催などを念頭に置いた体制・仕組みづくりが必要でしょう。

人事業務の課題解決ならラクラスへ

本記事では、裁量労働制の概要とメリット・デメリットなどを確認したうえで、導入時の注意点なども解説させていただきました。裁量労働制の導入にはさまざまなポイントや注意点があるため、人事部のなかでも負担に感じている方は多いのではないでしょうか。

もし「属人化の解消」など人事業務における業務効率化をお考えであれば、ラクラスにお任せください。ラクラスなら、クラウドとアウトソーシングを掛け合わせた『BpaaS』により、人事のノンコア業務をアウトソースすることができコア業務に集中できるようになります。

ラクラスの特徴として、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ対応を得意としています。他社では難色を示してしまうようなカスタマイズであっても、柔軟に対応することができます。それにより、大幅な業務効率の改善を見込むことができます。

また、セキュアな環境で運用されるのはもちろんのこと、常に情報共有をして運用状況を可視化することも心掛けています。そのため、属人化は解消されやすく「人事の課題が解決した」という声も数多くいただいております。

特に大企業を中心として760社86万人以上の受託実績がありますが、もし御社でも人事の課題を抱えており解決方法をお探しでしたら、ぜひわたしたちラクラスへご相談ください。

この記事の監修者:監修者:社会保険労務士 伊藤大祐

社労士試験合格後、社労士事務所勤務を経て、ソフトバンクグループのシェアードサービス企業で給与計算業務に携わるとともに人事システムの保守・運用を担う。その後、人事業務のアウトソーシングサービスを提供する企業の立上げに参画。主に業務構築、システム運用に従事。

その他、人事領域以外のアウトソーシング企業等での勤務も経験し2019年に独立。

現在、人事・給与計算システムの導入支援を中心に社労士として顧問企業の労務面のサポートも行う。